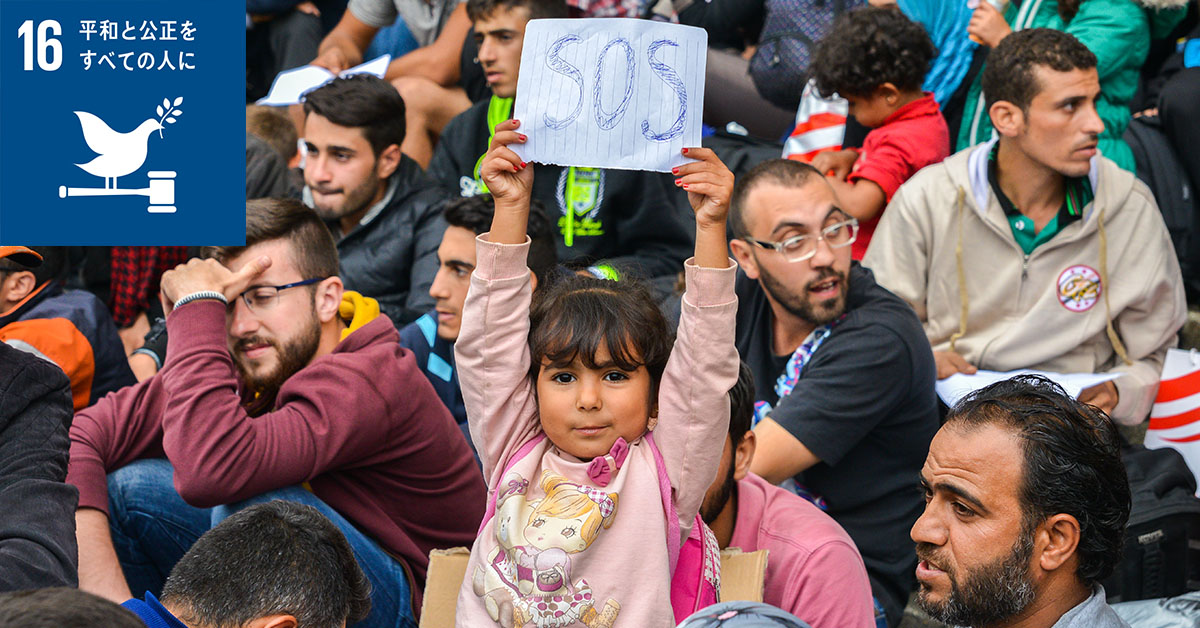

世界各地では様々な理由により紛争が起こっており、その影では、多くの子どもたちが犠牲になっています。彼らは兵士として戦闘と他者の殺害を強要されることもあり、心と身体に大きな影響を受けるのです。

さらに紛争終結後も満足のいく教育の機会が与えられず、ふとしたことで暴力的な思想に染まってしまう恐れもあります。こうした状況を改善するためには、紛争の原因を把握したうえで、被害を受けている人たちへの支援が必要です。

そこで今回は、以下の内容についてご紹介します。

- ・紛争はなぜ起きるのか?

- ・現在も紛争が続く国や地域は?

- ・紛争地域の子どもたちへの影響は?

- ・私たちにできることはあるのか?

紛争についての理解を深めたい人は、ぜひチェックしてください。

なお「紛争問題を解決するため、自分でもできることを始めたい」という方は、この機会に支援団体への定期的な寄付を考えてみませんか?

寄付は少額から始めることができるため、気になる人はぜひ以下から支援団体をチェックしてみましょう。

>>紛争地域の問題解決に取り組んでいる団体へ、寄付を通じて支援しませんか?

また、紛争のない平和な社会の実現へ少しでも貢献したいという思いのある方は、平和構築に関連する団体の支援を体験してみませんか?

約30秒のアンケートに回答いただくと、さまざまな国で平和の実現へ活動する団体に10円の支援金が届きます。記事を読み進める前にぜひお試しください!

\たったの30秒で完了!/

世界で多発する紛争とは

まずは「紛争」がどのようなものかについて解説します。

紛争とは

紛争とは、2つ以上の関係者が利害や価値を最大化しようとするために生じる争いのことです。経済問題から宗教や文化の違い、民族間の争い、集団心理や環境などで起こる争いが含まれます。

戦争・紛争・内戦の違い

戦争は国家間で武力行使を行うのに対して、紛争は国家間に限らず、国内、社会、個人などあらゆる関係で起きる点が異なります。また、内戦は1つの国の領域内で武力行使による対立が起きることを指します。

紛争が起こる主な原因

紛争が起こる原因は、権力者の心理的な側面から物理的な事情、宗教上の対立など実に様々です。

紛争が起こる原因をまとめると以下の通りになります。

- ・宗教上の争い

- ・土地や資源の奪い合い

- ・権力者の利害関係

- ・文化や民族性の差異

- ・政治的信条の差異

- ・差別

ポイントは上記した複数の原因が複雑に絡み合って紛争が起こるということです。

そして紛争により犠牲になるのは、小さな子どもたちです。紛争の影響を受けて、十分な教育を受けられず暴力にさらされ、場合によっては少年兵として連れて行かれるケースもあります。

このような現状を少しでも改善するため、私たちにできることの1つに、支援活動を行っている団体への定期的な寄付が挙げられます。もし良ければ、以下をチェックしてみて下さい。

>>紛争地域の問題解決に取り組んでいる団体へ、寄付を通じて支援しませんか?

「なぜ対立が生まれたのか」「どんな経過をたどったのか」「今後の見通し」を図版や写真を使って、わかりやすく解説しているので、紛争の複雑な全体像が理解できます。

2024年現在も紛争が続く国や地域

現在でも紛争が起こっている国は決して少なくありません。

何年も何十年も解決せずに紛争状態が長引いている地域では多くの死者が出ています。

2024年3月時点で解決していない紛争(内戦)について解説します。

パレスチナ問題

パレスチナという地域をめぐり、アラブ人とユダヤ人が対立している問題です。2000年以上前にパレスチナの土地を追われたユダヤ人たちは、世界中に散らばり長い間迫害を受けてきました。

19世紀には、ユダヤ人の間で祖国のあったパレスチナに戻ろうという「シオニズム運動」が起きます。

1947年、国連でのパレスチナ分割決議採択を受け、翌年、イスラエル国家の建国を宣言。今度はパレスチナの地に根を下ろしていた多くのアラブ人たちが、故郷を追われ難民となったのです。

反発した周辺のアラブ諸国とイスラエルとの間で第1次中東戦争が勃発。第3次中東戦争では、すべての土地がイスラエルの統治下に置かれました。その間イスラエルによる占領下での入植活動は進みます。

1993年にはイスラエルとPLO(パレスチナ解放機構)との間で、共存を目指した「オスロ合意」が調印されたものの、平和には至りませんでした。

その後、ヨルダン川西岸ではイスラエルと和平交渉を続けるという立場の「ファタハ」が統治。ガザ地区ではイスラエルからの解放を訴えるイスラム組織「ハマス」が独自に支配するようになります。

長年平和交渉が進まない状態で、ハマスとイスラエルの紛争が繰り返されてきました。

2023年10月7日、ハマスによる大規模な攻撃で、罪のない多くの一般人が犠牲となりました。その報復としてイスラエルもガザ地区への空爆を開始。2024年3月現在もガザ地区への軍事行動は続き、多数の子どもや女性、高齢者を含む民間人の犠牲者数が増えています。

また戦火を逃れ100万人を超えるパレスチナ人がガザ地区南部の避難所に押し寄せ、食料不足の中、劣悪な環境下で生活を強いられてるのが現状です。ガザ地区の避難民への人道支援が急がれています。

(出典:外務省公式サイト「イスラエル・パレスチナ武装勢力間の衝突について」)

(出典:外務省公式サイト「ガザ地区のラファハにおけるイスラエルの軍事行動について」)

パレスチナとイスラエルの対立の背景、難民の状況は、こちらの記事でも解説しています。

>>【1分で分かる】パレスチナ問題を分かりやすく解説。ハマスとイスラエル対立の背景は?

パレスチナ問題についてより詳しく知りたい方は、下記を参考にしてください。

パレスチナ|外務省 – 中東

中東 | 国連広報センター

外務省: よくある質問集 中東

ウクライナ侵攻

2014年、ウクライナに欧米寄りの政権が誕生した際に、ロシアはウクライナ南部のクリミアに特殊部隊を派遣して一方的に併合しました。

そして2022年2月24日、ウクライナへの軍事侵攻を開始。

ウクライナへの侵攻について、ロシアは「欧米の脅威に対抗する」という正当防衛を主張しています。

近年NATOに東欧諸国が相次いで加盟したことも背景にあるとされています。NATOは、東西冷戦時代ソ連に対抗するためにアメリカが作った組織です。

そのNATOへウクライナが加盟を目指していることが侵攻の理由の1つともいわれています。

ウクライナ首都キーウ近郊における民間人の犠牲や、原子力発電所への攻撃も起きています。世界的な食料・エネルギー価格の高騰などを引き起こし、インド太平洋地域や、中東・アフリカなど多くの国に深刻な影響を与えました。

2024年3月現在、ウクライナ東部ではロシア軍の激しい攻撃で、膠着状態が続いています。ウクライナ軍とロシア軍の戦闘が続く中、多くのウクライナ人が、国外への避難を余儀なくされています。ウクライナ人への支援が引き続き必要です。

(出典:外務省公式サイト「ウクライナ基礎データ」)

(出典:外務省公式サイト「外交青書」,2023)

アフガニスタン紛争

アフガニスタンは紛争が1978年から断続的に続いています。

アメリカの同時多発テロで世界的に知られているオサマ・ビン・ラディンなどが関わっているのがアフガニスタン紛争です。

アフガニスタン紛争に至った経緯

アフガニスタン紛争の始まりとなったのは、1978年当時の政権であるアフガニスタン人民民主党に対する武力蜂起といわれています。

政権に対する武力抵抗が国中に広がり、人民民主党が当時のソ連に軍事介入を要請したことにより、大統領が殺害され、政権争いと武力衝突は激化していきます。

ソ連の介入と対立するように抵抗勢力をアメリカが支援するなど、当時はアフガニスタン紛争を介した強国の間接的な対立も存在しました。

1989年の国連決議を受けてソ連軍はアフガニスタンから撤退したものの、ソ連によるアフガニスタン人民民主党への援助と抵抗勢力へのアメリカの援助も続いたため、紛争は終わることはなく武力衝突はその後も続きました。

その中でタリバーン政権の台頭があり、国際テロ組織アルカイダを率いるオサマ・ビン・ラディンが入り込みます。そして2001年にアメリカ同時多発テロが発生。

アルカイダの犯行と断定したアメリカはオサマ・ビン・ラディンの身柄引き渡しを要求しましたが、タリバーン政権は拒否。アメリカは集団的自衛権を行使し、アフガニスタン紛争はアフガニスタン戦争へと変わっていきました。

戦争こそ一応の終結をみせたものの、その後もアメリカ軍などに支援されたアフガニスタン政府とタリバーンの断続的な武力衝突は続いており、テロ事件も多発しています。

アフガニスタン政府とタリバーンとの和平交渉は実質的な進展を見ないまま、2021年には米軍及びNATO諸国軍が完全撤収を表明。

タリバーンは同年8月に首都カブールを制圧し、翌月に「暫定政権」の樹立を発表しました。その後もイスラム国(ISIL)系組織により、教育機関、モスク、外交団などを標的としたテロが各地で発生しています。

こうした紛争や戦争が起きるたびに、アフガニスタンからの多くの難民が流出しました。

近年のシリア内戦に次いで2番目に難民が多い国といわれています。

(出典:外務省公式サイト「アフガニスタン・イスラム共和国基礎データ」)

(出典:外務省公式サイト「外交青書」,2023)

(出典:外務省公式サイト「アフガニスタンにおけるテロ事件について(外務報道官談話)」)

(出典:外務省公式サイト「難民の出身の多い国」)

タリバーンによるアフガニスタンの掌握

アメリカのアフガニスタン撤退を契機に、タリバーンがアフガニスタン全土を掌握。これによって女性の人権問題を中心とした、様々な弊害が発生しています。

たとえばアフガニスタンでは、女性の就労禁止や教育の禁止といった政策が、国際社会から問題視されています。また欧州で流通しているケシを原料とした麻薬「ヘロイン」の80%以上がアフガニスタン原産といわれており、こうした問題もいまだ解決の兆しは見えていません。

シリア内戦

シリアではアサド大統領による独裁政権が40年にも渡って続いていました。

政府に対する国民の不満が溜まっていたところに、2011年に起こった大衆による抗議運動「アラブの春」を受け、民主化運動への契機が高まっていきます。

政権から虐げられていたスンニ派を中心とした抗議運動はシリア全土に広がり、シーア派を主とするアサド政権政府軍とスンニ派を主とする反政府軍との間で内戦へと発展したのです。

反政府軍が近隣国から様々な支援を受けることで武装蜂起を行い、自由シリア軍を結成したことで両者の対立は激化していきます。

さらに自由シリア軍は拡大を続け、内部でも意見がわかれヌスラ戦線という過激派組織も独立。アサド政権もロシアやイランの後ろ盾を受け、反撃を行いますが、政府軍側のシーア派過激組織ヒズボラも参戦し、内戦はさらに激化。

ここにイスラム国(ISIL)が勢力を拡大する目的で介入し、アサド政権政府軍、反政府軍、イスラム国という三つ巴の戦いとなり、内戦を泥沼化させることとなりました。

やがてイスラム国は崩壊し、再び政府軍と反政府軍の戦いの形になりますが、同時に政府軍を支持するロシアと反政府軍を支持するアメリカとの対立構図へとシフトしてしまったのです。

近年ではアメリカでトランプ大統領が就任後、在シリア米軍の撤退を示唆していましたが、ロシアの実質的なシリア支配へと繋がるとの懸念があったため、アメリカ軍は駐留を継続。

しかし2018年の暮れにはイスラム国の掃討が完了したとして、アメリカ軍が撤退すると、シリアへの直接介入は終わりを迎えましたが、2019年4月以降も激しい空爆などが行われている状態です。

放置された地雷などの爆発物が現在もシリアで多くの命を奪っており、毎日平均5人が死傷しているといわれています。

2011年のシリア危機勃発以降、約40万人以上の死者、約690万人以上の国内避難民、周辺諸国に約550万人以上の難民が流出 (国連等、2022年12月時点)するなど、今世紀最悪の人道危機といわれる状況が継続しています。

2023年にはアラブ連盟にシリアが12年ぶりに復帰したものの、アサド政権・反政府勢力側両方が、内戦終結に向けた具体的な方向性を示せておらず、内戦が終わる兆しはありません。

(出典:外務省公式サイト「わかる!国際情勢」)

(出典:外務省公式サイト「外交青書」,2023)

リビア内戦

リビアでは2011年に起こった「アラブの春」の民主化運動により、当時のカダフィ政権打倒を目指す武力闘争が勃発。カダフィ政権崩壊後は、「トリポリ政府(西部)」と「トブルク政府(東部)」の部族社会に根ざす複数の政府勢力に加え、国連を中心とした国民統一政府の三勢力が併存する状況が続きました。

2019年4月には、東部勢力の実力者であるハフタル総司令官率いる国軍が首都トリポリへ進行。当時の国民統一政府の部隊との間で空爆を含む武力衝突に発展しました。

2021年3月には暫定国民統一政府が成立しましたが、2024年1月現在においても政治プロセスは停滞しています。

国内各地で民兵組織が活動し、2023年に発生した民兵間の武力衝突では、トリポリ市内において民間人を含め100人以上が死傷しています。政治的な混乱は今後も続くことが予想され、解決への糸口はいまだ見えていません。

(出典:外務省公式サイト「地球儀を俯瞰する外交-中東と北アフリカ-」,2019)

(出典:外務省公式サイト「外交青書」,2022)

(出典:外務省公式サイト「わかる!国際情勢」)

(出典:外務省公式サイト「リビアの危険状況」)

リビアを始めとするアフリカの紛争については、こちらの記事でも解説しています。

>>アフリカで起きている紛争の地域は?原因や現状、必要な支援について解説

イエメン内戦

イエメンでは、サウジアラビアを後ろ盾にした政権側と、イランの支援を受ける反政府勢力ホーシー派との紛争が2015年に起こり、現在に至るまで続いています。

2011年の「アラブの春」を発端にイエメンの国内でも混乱が生じ、33年間にわたり国を支配してきたサーレハ大統領(当時)が辞任。その後ハーディ新大統領が政権移行プロセスに取り組みましたが、2014年9月に反政府武装勢力のホーシー派がイエメンの首都サヌアを占拠し、政権掌握を宣言しました。

ハーディ大統領は首都を追われイエメン南部のアデンやサウジアラビアに退避。ハーディ大統領からの要請により、2015年3月にアラブ連合軍がイエメンへの軍事介入を開始したことで内戦状態が続いています。

2018年6月にはアラブ連合軍がホデイダ奪還作戦を開始。ホデイダ市はイエメン国内有数の港を有するため、戦闘が継続することで物資供給が停滞し、国民の3分の2が食料不足などに直面。イエメンでも「世界最悪の人道危機」といわれるほど危険な状況が続いています。

2022年4月2日に国連の仲介による一時的な全土停戦が始まりましたが、停戦合意違反の報告が相次いでいます。

2023年の春にはサウジアラビアとイランが外交関係を正常化させることで合意。それに伴いサウジアラビアと、イエメンのホーシー派の直接会談が実現し、内戦の終結に向けての動きがありました。

しかし2023年11月、イスラム組織ハマスとの連帯を掲げるホーシー派は、紅海やアデン湾を航行するイスラエル関連の民間船舶へ攻撃。それを受け、2024年1月以降、アメリカ・イギリスによるホーシー派拠点への攻撃も続いています。ガザでの紛争が他の中東諸国の争いに影響を与えつつあります。

(出典:外務省公式サイト「外交青書」,2023)

(出典:外務省公式サイト「中東地域における緊張の高まりに関する注意喚起」)

関連記事

世界で起こっている紛争問題、どこの国や地域で起こっている?国と原因を一覧で見てみよう

紛争地域で子どもが抱える問題と支援活動

2024年現在も、世界では紛争が続いています。そして、紛争では多くの子どもが犠牲になっているのが現状です。

ここでは紛争地域の子どもたちが抱える問題とNGO・NPOによる支援活動を解説します。

子ども兵士(少年兵)

紛争地域でとりわけ問題になるのが子ども兵士です。

子どもたちは誘拐などにより、半ば強制的に戦闘員として紛争に参加させられます。

子どもは価値観や倫理観が未熟な状態にあるため、洗脳に近しいような刷り込み教育を行いやすく、兵士として使いやすいのです。

様々な国で多くの子どもたちが、紛争の武装勢力として使われています。

このような現状を改善するため、国際NGOのワールド・ビジョンでは子どもが兵士になったり再び兵士に戻ったりしないよう、教育支援や保健・栄養支援などの活動を行っています。詳しい活動内容については、以下をチェックしてみて下さい。

【寄付先4】認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン:子どもと繋がりを感じられる

栄養失調・食糧不足

紛争によって食料が不足すると、子どもが栄養失調の状態になります。抵抗力が弱まり、感染症などで命を落とす子どもも少なくありません。

病気にならないとしても、生命活動を維持するだけのエネルギーを摂取することができず、餓死してしまう場合もあります。

日本ユニセフでは、栄養治療食の提供や保健員による栄養指導を通じて、子どもたちの命を守る活動を行っています。詳しい活動内容については、以下をチェックしてみて下さい。

【寄付先2】公益財団法人 日本ユニセフ協会:知名度の高さが信頼に

性的虐待や暴力

対立勢力に対する性的虐待や暴力が子どもに及ぶ場合もあります。

紛争の影響がある地域では、女の子の強姦や強制的な結婚なども行われています。

また親からの暴力から逃げだし、ストリートチルドレンになる子どもも少なくありません。このような子どもたちは教育を受けられないだけでなく、寝ている間に暴行されたり搾取の被害にあったりすることも。

このような問題を解決するため支援活動を行っている団体もあります。たとえばAAR Japan[難民を助ける会]では、ロヒンギャ難民キャンプにて「ウーマン・フレンドリー・スペース(女性にやさしい空間)」 を開設。女性が安心して過ごせる環境を提供しています。

また国際協力NGO「国境なき子供たち」では、立場の弱い子供への支援活動を実施中です。たとえばフィリピンでは「若者の家」という場所で、虐待や育児放棄に遭った子どもたちに安心できる環境を提供しています。

各団体の活動内容について、詳しくは以下をチェックしてください。

【寄付先3】認定NPO法人国境なき子どもたち:カンボジアやフィリピンで教育機会を提供

【寄付先1】認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan):世界14カ国で難民を支援

教育問題

紛争などによる数々の問題は、子どもから教育の機会を奪います。

そもそも紛争地域では教育の体制そのものが整っていない場合が多いため、紛争終結後であっても満足に教育を受けられる子どもはほんの一部です。

ユニセフによれば自然災害や紛争のある地域の15歳から17歳の子どもの5人に1人は、これまで一度も学校に通っておらず、5人に2人は小学校を修了していないとされています。

教育は、子どもたちが将来仕事に就いたり収入を得るため、また様々な危険を避けるためにも重要です。紛争により教育の機会が奪われることは子どもたちの未来にも影響が及ぶでしょう。

ユニセフでは、このような問題の解決に向けても支援活動を行っています。学校に行けない子供に対して教育の機会を提供したり、学用品を届けたりといった活動も行っています。また2020年以降は、新型コロナウイルスの影響を受ける子どもたちに対して、遠隔学習の支援も行っています。

ユニセフの概要や支援活動について、詳しくは以下をチェックしてください。

【寄付先2】公益財団法人 日本ユニセフ協会:知名度の高さが信頼に

(出典:ユニセフ「世界の就学状況報告書発表 学校に通っていない子ども3億300万人」,2018)

(出典:ユニセフ「ブルキナファソ2021年活動報告」)

紛争地域で行われている物資の支援活動

NPOやNGOにより紛争地域の人々に対して、物資の支援も行われています。

2020年には新型コロナウイルスの影響から医療従事者のためのエプロン、ブーツ、フェイスマスク、手袋などの個人保護具(PPE)といった物資支援を行いました。

2022年2月からのウクライナ危機に対しても、医療キットや衛生キットなどの支援物資がウクライナに到着しています。

またパレスチナのガザにおいて、衛生用品や飲料水の配布、給水車の輸送を行い、67万人の子どもを含む132万人以上に水と衛生の支援を実施しました。

ガザ南部の病院へは、小児用医療機器や助産師キット、ワクチンなどの医療用品も届けられています。

武力を用いた戦闘や爆撃が多発する紛争地域では、まずは人が生きるために必要な最低限の物資を供給する必要があります。

その上で教育についての支援を行い、長期的に紛争を防止する仕組みを作ることが求められています。

(出典:ユニセフ「イエメン 紛争とCOVID-19、二重の危機回避を個人防護具など、ユニセフの支援物資が到着」,2018)

(出典:ユニセフ「ウクライナ危機子どもの難民、100万人を超えユニセフによる追加物資到着」)

(出典:ユニセフ「ガザ人道危機 緊急募金」)

関連記事

世界で起こっている紛争に対し、日本の立ち位置や役割、行っている支援とは?

紛争地域の人々へ私たちができる支援とは

紛争のある地域の人々に対し、私たちにできることは何でしょうか。

命の危険があまりに大きい紛争地域に赴き直接支援を行うのは困難を極めます。

そのため、遠く離れた国で暮らす私たちにできる支援の方法には、お金の寄付と支援団体でのボランティアという選択肢があります。

寄付・募金は少額から可能

現地では様々な団体や組織が支援を行っており、私たちは国際機関などに寄付することで活動をサポートすることができます。

寄付は簡単に行うことができ、少額から手軽に申し込めます。

寄付には毎月同額の寄付額を継続的に支払う方法や、思い立ったときに任意の金額を寄付する方法があります。

金額も数百円の少額から数万円単位の額まで様々な選択肢があり、無理なく、継続して行える方法を選択すると良いでしょう。

もし、支援先を変更したいなど、継続寄付をやめたくなったときでも、解約の手続きは簡単なので安心して始められます。

また特定の団体に一定額以上お金の寄付をすると、寄付金控除によって税金の控除を受けられる可能性があります。

寄付金控除とは、以下の条件を満たした場合に税金の控除を受けられる、お得な制度です。

- 年間2,001円以上の寄付をする

- 寄付金控除の対象団体に寄付する

- 確定申告をする

寄付金控除の仕組みや確定申告の方法は以下の記事で詳しく紹介してありますので、気になる方はご一読ください。

古着などモノの寄付やボランティアと異なり、寄付金控除を受けられる可能性がある点が魅力です。また支援を受ける団体としても、一定額の寄付金が見込めるため、安定して長期的に紛争で困っている人たちをサポートしやすい、というメリットもあります。

「古着や本など、モノを寄付する魅力と難しさ」について、詳しくは以下の記事に記載しています。気になる方は、ぜひチェックしてください。

>>食料や服の寄付は支援に役立てにくい?実際のところを専門家が解説!

ボランティアを通じた支援もできる

紛争に苦しむ人々を助けるために私たちができる方法として、支援団体でもボランティアが挙げられます。たとえば難民支援を行っている「AAR Japan[難民を助ける会]」や「NPO法人 国境なき子どもたち」といった団体では、ボランティアの募集を行っています。

日本で行うボランティア活動のため、海外に行く必要はありません。平日はもちろん、休日のボランティアも募集しているときがあるため、社会人でも参加しやすいのが魅力的です。

ただし、ボランティアでの支援活動は「支援できる範囲が限定される」「その場限りの支援活動で終わってしまう」といった難しさがあります。また「紛争に苦しむ人たちを助けたい」という想いを持っていても、いきなり一人で団体のボランティア活動に参加するのは心理的なハードルもあるものです。

もし「いきなりボランティアに参加するのは難しいし、恥ずかしい」という方は、まずは手軽にできる「お金の寄付」から始めてみませんか。「AAR Japan[難民を助ける会]」や「NPO法人 国境なき子どもたち」といった団体では、ボランティアだけでなくお金の寄付も受け付けています。

ボランティアと寄付の違いについて、以下の記事でわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

>>ボランティアと寄付は何が違う?どちらがおすすめなのか解説!

詳しい活動内容について詳しく知りたい人もいるでしょう。そこで次は、紛争問題の解決に向けて支援活動を行っている団体や活動内容について、詳しく見ていきましょう。

紛争地域の問題解決に取り組む支援団体を5つ紹介!

ここでは、紛争地域の問題解決に向けて支援活動を行っている団体を5つご紹介します。

【おすすめ団体を5つ紹介】

寄付アドバイザーの河合さんのコメントとともに、各団体の活動や特徴をお伝えしますのでぜひご参考にしてみてください。

【寄付先1】認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan):世界14カ国で難民を支援

AAR Japan[難民を助ける会]はこんな人にオススメ!

- ・日本発の難民支援活動を行っている団体を応援したい

- ・40年の長い歴史がある信頼できる団体に寄付したい

- ・国連に公認・登録されているなど国際的に評価された団体に安心を感じる

AAR Japan[難民を助ける会]は世界14カ国で紛争・自然災害・貧困などにより困難な状況に置かれている人々を支援しています。現在は日本の他にアジア、中東、アフリカの12の国に事務所を持ち、難民支援や地雷不発弾対策などの活動を行っています。

1979年に「困ったときはお互いさま」という日本の善意の伝統に基づき日本で設立されました。

各地の紛争によって困難な状況におかれた難民を、AAR Japan[難民を助ける会]では支援しています。

活動を通し、一人ひとり多様な人間が、各々の個性と人間としての尊厳を保ちつつ共生できる、持続可能な社会を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 1979年に日本で発足以来、活動地域や分野を広げながら65を超える国・地域で支援を展開してきた実績あり

- 1998年には、国連経済社会理事会(ECOSOC)の特殊協議資格を取得し、国連に「公認・登録」されている

- 「人道」「公平」「独立」「中立」の人道4原則に則り、AAR Japan[難民を助ける会]が大切にする「行動規範や社会的責任・人権方針」を掲げる

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】AAR Japan[難民を助ける会]の気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

>>AAR Japan[難民を助ける会]に関する記事一覧はこちら

【寄付先2】公益財団法人 日本ユニセフ協会:知名度の高さが信頼に

ユニセフはこんな人にオススメ!

- ・子どもが笑顔でいられる社会になってほしい

- ・世界の色々な国で多くの問題があるので、どこを支援したらいいかわからない

- ・活動歴が長い団体には安心を感じる

ユニセフは190の国と地域で子どもたちの命と健やかな成長を支えるため、保健、栄養、水と衛生、教育、児童労働などからの子どもの保護、緊急支援・人道支援の分野で活動しています。

紛争に巻き込まれて心身ともに傷ついた子どもたちへ向けて、安全な水や栄養補給食を提供したり学習の機会を提供したりしています。

また、遠隔の村や都市のスラムなど、貧困家庭のための生計向上支援もおこなっているのが特徴。

活動を通して「すべての子どもの権利が実現される世界」を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 国連機関ならではのスケールの大きな質の高い支援ができる。2019年のワクチンの供給数は24億回

- マンスリーサポートでできることが具体的に示され、支援の成果の報告が充実

- 著名人、企業・団体などユニセフの多くの支援者の存在が活動を支えている

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】ユニセフの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

>>ユニセフに関する記事一覧はこちら

【寄付先3】認定NPO法人国境なき子どもたち:カンボジアやフィリピンで教育機会を提供

国境なき子どもたちは厳しい状況にある子どもたちに、学校に通い勉強する機会や、仕事に就くための教育を提供してます。

紛争に巻き込まれた子どもたちへ向けて、食事の提供やカウンセリングの実施、基礎教育の提供などを通じて支援しています。

日本生まれの国際NGOで、今まで15ヵ国や地域において子どもたちに教育機会を提供し、自立を支援してきました。

国境なき子どもたちは東京都より認定NPO法人の認定を受けています。また、NPOと企業のパートナーシップや、人材育成活動の分野で受賞歴があります。

国境を越えてすべての子どもに教育と友情が届く社会をつくることをめざしています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- カンボジアとフィリピンで自立支援施設「若者の家」を運営。ストリートチルドレンや人身売買の被害に遭った子どもなどに、教育や職業訓練の機会を提供することで彼らが社会に出て自立できるよう活動

- ヨルダンで、日本式教育の一つである特別活動を試験的に導入、実践を支援。子どもの精神面での好影響が保護者から評価されている

- 日本の子どもが世界の国で取材を行いながら、取材先の子どもたちと友情を育みながら知見を広げる「友情のレポーター」など、国内の青少年を対象とした教育・啓発プロジェクトも行う

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】国際協力NPO「国境なき子どもたち(KnK)」の気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

【寄付先4】認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン:子どもと繋がりを感じられる

ワールド・ビジョン・ジャパンはこんな人にオススメ!

- ・寄付をした効果が継続して実感できる方が良い

- ・子どもの顔が見える関係で支援したい

- ・具体的な数字があるとわかりやすく感じる

ワールド・ビジョン・ジャパンは、約100カ国において保健、水衛生、生計向上、教育、栄養の分野での開発援助や緊急人道支援を通して、困難な状況で生きる子どもたちのために活動しています。

紛争に巻き込まれた子どもたちへ向けて、支援物資を提供したり安全な水や教育を提供したりしています。

国連機関に公認・登録された世界最大級の子ども支援専門の国際NGOです。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 途上国の子どもと心のつながりを持ちながら支援する「チャイルド・スポンサーシップ」が特徴

- 「何もかもはできなくとも、何かはきっとできる」などのメッセージから団体が大切にしていることが伝わる

- 「極度の栄養不良にあった子どもたちの89%が完全に改善」など、活動の影響を具体的な数字で示している

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】ワールド・ビジョン・ジャパンの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

>>ワールド・ビジョン・ジャパンに関する記事一覧はこちら

【寄付先5】認定NPO法人Reach Alternatives(REALs):争い予防のスペシャリスト

紛争地の人々が希望を取り戻すために必要な支援を行う国際協力NGOです。具体的には、戦闘員の勧誘予防のための相談・カウンセリング窓口の設置などを行っています。

人と人が「価値観、宗教、民族、国籍、ジェンダー」といった違いを認め、共存できる社会を目指しています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 日本を含むアジア・アフリカ・中東地域で活動する「争い予防のスペシャリスト」

- 顧問に元国連事務次長の明石康さん

- 講演活動やメディア取材などを通じた広報活動も積極的。報告も充実

このように考えている方は、この機会に遺贈寄付を考えてみませんか?

生前に手続きを済ませるだけで、自分の遺産を支援団体に寄付(遺贈寄付)できます。

遺贈寄付先の選び方をチェックする

【ウクライナに寄付するなら?】支援を行っている団体を紹介!

現在多くのウクライナの方が、国内外への避難を余儀なくされています。

様々な支援団体が医療、教育、物資、シェルターなどの支援を行っています。さらに、今後復興にも中長期的なサポートが必要となってきます。

ここでは「ウクライナの子どものために寄付したい」と考えている方へ向けて、ウクライナで子どもの支援活動をしている団体を紹介します。

団体による活動内容の説明もご一読下さい。

ウクライナの子どもたちを支援している団体

【寄付先1】認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン:難民支援や災害救援の分野で20年以上の経験を持つ団体

ピースウィンズ・ジャパンは ロシア侵攻に伴う緊急支援を開始します。

国連難民高等弁務官事務所のグランディ難民高等弁務官は24日、「民間人への人道的な影響は破壊的なものになる」と懸念を表明しました。

今後、ウクライナからの避難民が増えることが予想され、さらにその他の支援が必要になる可能性が高まったことを受け、ピースウィンズ・ジャパンは隣国ポーランドにスタッフを派遣し調査を開始します。

▼今後の活動予定

1.現地情勢の分析

2.支援ニーズの調査

3.信頼できる現地提携団体との折衝

4.緊急支援の実施

現地に、皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

【寄付先2】認定NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン:長期的な支援活動をする国際NGO

ワールド・ビジョンは、このたびの危機に際して、ウクライナからルーマニアに逃れた難民への支援活動を強化しており、その他の周辺国でも子どもたちへの心理的応急処置と、難民への基本的な支援物資の提供を計画しています。

また子どもたちが家族から引き離され、暴力や搾取、虐待の危険性が高まることに懸念を表明します。

現地のNGOと連携協定を結び、難民の受け入れ活動を調整・支援しています。また、ウクライナ国内においても、関係諸団体の活動をサポートするための協議が進行中です。

【寄付先3】認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan):世界14カ国で難民を支援。特に弱い立場に置かれた方をサポート

AAR Japan[難民を助ける会]は、世界14カ国で紛争・自然災害・貧困・障がいなどにより困難な状況に置かれている人々を支援しています。

ウクライナにおいては、ロシアの軍事侵攻を逃れて周辺国に流出した難民への緊急支援を実施します。AAR Japanスタッフが現地入りし、調査・支援活動を行います。

【予想される活動例】

■ 水・食料などの生活必需品の配付

■ 寒さをしのぐための毛布の配布

※現地調査を実施した上で、必要性が高い支援を行います。

政治・思想・宗教に偏らずに活動することを基本理念としています。また、特に弱い立場の人を長期的な視点をもって支援することを重視しています。

1997年には、AARが主要メンバーである地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)がノーベル平和賞を共同受賞しました。

AAR Japanは、日本における難民支援の先駆けとして1979年に発足し、国連に公認・登録された国際NGOです。シリア難民支援、アフガニスタン避難民支援など、これまでの緊急支援の経験を活かします。

【寄付先4】公益財団法人 日本ユニセフ協会:知名度の高さが信頼に

ウクライナ支援においては、コロナウイルス感染対策用品をはじめとした医療備品、子どものためのレクリエーションキット、毛布などの物資の配布を行っています。

また、移動式子ども保護チームが、ウクライナ全域の子どもたちの保護と心理社会的サービスを提供しています。さらに難民の子どもやその家族に支援を提供するための「ブルー・ドット」という拠点を設置しています。

ウクライナでは「緊急的な物資支援」と「子どもの心理ケア」を提供しています。

物資支援では、コロナウイルス感染対策用品をはじめとした医療備品、子どものためのレクリエーションキット、毛布などを配布しています。

子どものケアでは、各地を移動をしながら子どもの保護と心理ケアを提供しています。また、子どもとその家族をサポートする「支援拠点」も運営しています。

紛争地域で暮らす人々を一人でも多く救うため、私たちにできることとは

ここまで、世界各国で発生している紛争について、事例や問題点などを解説しました。ここで、紹介した内容をまとめます。

- 紛争とは、様々な要因から発生する争いのこと

- 2024年現在も世界各地で紛争が発生している

- 紛争地域では子どもたちも犠牲になっている

世界各地で起きている紛争は、さまざまな要因が重なり、容易に解決には至りません。紛争が長引く地域では、多くの子どもたちが犠牲になり、未来を奪われています。

まずは紛争が起きている背景を理解し、できる範囲で行動に移してみてはいかがでしょうか。

▼紛争地域の問題解決を支援しているおすすめ団体

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| 日本ユニセフ | ・国連機関ならではのスケールの大きな質の高い支援ができる。2019年のワクチンの供給数は24億回 ・マンスリーサポート(月2,000円など、寄付額は任意)でできることが具体的に示され、支援の成果の報告が充実 ・著名人(親善大使を担う人もいる)、企業・団体などユニセフの多くの支援者の存在が活動を支えている |

| 国境なき子どもたち | ・カンボジアとフィリピンで自立支援施設「若者の家」を運営。ストリートチルドレンや人身売買の被害に遭った子どもなどに、教育や職業訓練の機会を提供することで彼らが社会に出て自立できるよう活動 ・ヨルダンで、日本式教育の一つである特別活動を試験的に導入、実践を支援。子どもの精神面での好影響が保護者から評価されている ・日本の子どもが世界の国で取材を行いながら、取材先の子どもたちと友情を育みながら知見を広げる「友情のレポーター」など、国内の青少年を対象とした教育・啓発プロジェクトも行う |

| AAR Japan[難民を助ける会] | ・1979年にインドシナ難民支援を目的に日本で発足以来、活動地域や分野を広げながら65を超える国・地域で支援を展開してきた実績あり ・1997年には、AARが主要メンバーである地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)がノーベル平和賞を共同受賞。1999年に読売新聞国際協力賞、2008年に沖縄平和賞を受賞。1998年には、国連経済社会理事会(ECOSOC)の特殊協議資格を取得し、国連に「公認・登録」されている ・「人道」「公平」「独立」「中立」の人道4原則に則り、「人道支援の行動規範」のほか、人道支援関連の諸基準を遵守しつつ活動するといったAARが大切にする「行動規範や社会的責任・人権方針」を掲げる |

| ワールド・ビジョン・ジャパン | ・途上国の子どもと心のつながりを持ちながら、支援の成果を感じられる寄付プログラム「チャイルド・スポンサーシップ」が特徴 ・「1日あたり150円の支援で、子どもたちの未来が変わります」「何もかもはできなくとも、何かはきっとできる」などのメッセージから団体が大切にしていることが伝わる ・「10秒に一人/1日に3つの学校にきれいな水を届ける」「貧困の根本原因を解決することで2億人以上の子どもたちの生活状況が改善」「極度の栄養不良にあった子どもたちの89%が完全に改善」など、活動の影響を具体的な数字で示している |

記事の内容は以上です。もし、今あなたが

「どの団体に寄付するか決めかねている・・・」

「寄付先の選び方を知りたい・・・」

とお思いなら、寄付アドバイザーが「あなたに合う寄付先の選び方」を解説する人気記事をおすすめします。

気になる方はぜひ以下をご一読ください!

>>寄付先のおすすめNPO団体は?失敗しない選び方を専門家が一覧から徹底解説!

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。