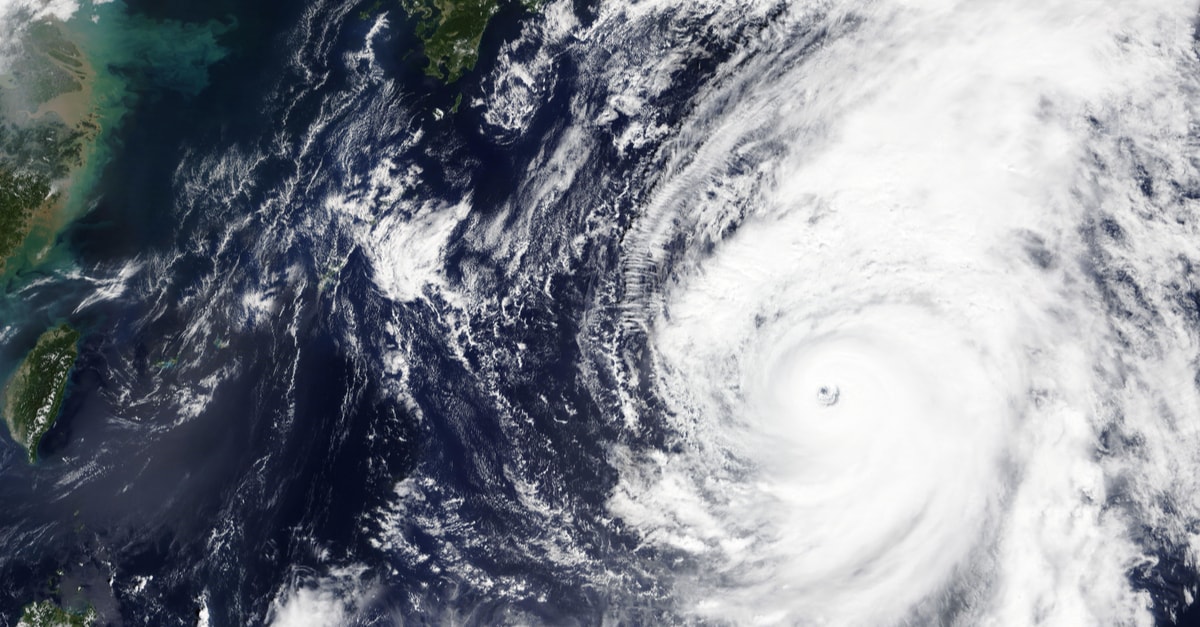

日本は昔から台風の被害が多くあった国ですが、近年台風および台風による大雨によって大きな被害が出るようになってきています。

こうした被害を防ぐためにどうすれば良いのか、過去の事例を見ながら紹介します。

「災害から一日でも早く立ち直る」活動を無料で支援できます!

30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「災害を専門とした支援」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!

設問数はたったの3問、個人情報の入力は不要で、無料でできるため、あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?

大雨・集中豪雨の2次災害に注意!

近年、地球環境の変化からか局地的な大雨やゲリラ豪雨と呼ばれる短期間の集中的な豪雨が起こるようになってきています。

これらの大雨は降っている時にも大きな被害が出るのですが、止んでからの2次災害にも注意をしなければならないという特徴があります。

そこでここでは大雨の後に注意しなければならない2次災害について紹介していきます。

がけ崩れ

雨が降っても、木が生えている山には貯水機能によって、ある程度までは問題はありません。

しかし、短期間の間に集中的に雨が降ることによって、その貯水量を超えてしまうことがあります。

そのために地盤が緩く、柔らかくなり崩れやすくなるのです。

そうして斜面上の土砂や岩石などが崩落していくのが「がけ崩れ」です。

がけ崩れも土砂災害の一つですが、明確なすべり面がある場合や人工的に造成した斜面での崩落に関してはがけ崩れとしては扱わないという決まりがあります。

がけ崩れは、山を切り崩して住宅地としたような地域や地盤が緩い山の近くで発生する危険性が高くなります。

また、山に湧き水が多いとそれだけ水分が多いことや、がけの斜面が30度以上あるような急斜面の場合も要注意です。

対策としては防止柵を立てたり、モルタルを吹き付けたりして崩壊を防ぐという方法があります。

がけ崩れの前兆現象

がけ崩れは急激に起こるために、被害が大きくなる災害ですが、よく注意していれば、予兆、前兆のようなものがある場合があります。

例えば、がけから小石や砂利がパラパラと落ちてくるといったものがあります。

これは、がけ崩れが起こる前によくある現象です。

また、湧き水が出ている山では湧き水に要注意です。

普段から湧き水が出ている場所で水が止まったり、普段は湧き水が出ていない場所から湧いていたりすると非常に危険です。

湧いている水が、いつもよりも砂などが混じって濁っているというのもよくありません。

また、斜面にひび割れ、亀裂のようなものが入ってくるとがけ崩れの可能性がかなり高いと言えます。

(出典:国土交通省公式サイト)

土石流

土石流は山や谷などの場所で大雨によって水を多く含んだ土砂が河川などを猛スピードで流れ落ちる現象のことを言います。

地域によっては「鉄砲水」「山津波」などと呼ぶ場合もあります。

流れている途中の土砂を巻き込みながら流れていくためにスピードが速いだけでなく、エネルギーも強力です。

大雨によって土石流が起こることがありますが、地震や火山の噴火の後、ダムの決壊、雪国では雪止め水などが原因となって起こる場合もあります。

谷や渓流の勾配が20度以上の場所では起こりやすく、起こった際にスピードが出やすくなります。

また、普段はあまり水が流れていない、水量が少ない川は急激に雨が降ると土石流が起こりやすいという特徴があります。

川幅が狭い場所などでは特に危険です。

過去に土石流が起こった場所も起こる可能性が高くあります。

下流の方に大きな岩石がある場所などは過去に土石流が起こったと考えられます。

上流域で土地開発が始まった場所の下流域ではその影響を受けやすくなるために注意が必要です。

土石流の前兆現象

土石流が起こる際にもいくつか予兆、前兆があります。

まず川の水が濁ってきたり木の切れ端などが流れてくることがあります。

上流域で山鳴りがしていたり、木が折れる音、何かがぶつかる音などが聞こえるようなことがあると、土石流を疑いましょう。

注意しなければならないのが土石中の速度です。

一般に大きな岩などを先頭にしながら時速50kmほどの速度で流れ落ちてきます。

途中にある木、岩、土砂などを巻きこみながら流れてくるためにどんどん大きくなるのも特徴です。

もし土石流が起こった場合は離れようとして下向きに走っても、まず間に合わないで巻き込まれてしまいます。

土石流の進路から離れて高い場所に逃げることが重要です。

(出典:国土交通省「土砂災害防止法の概要」)

地すべり

地すべりとは山や斜面の一部もしくは大部分が、地下水などの影響によって、斜面の下方に移動して崩れるという斜面災害の一種です。

集中的な大雨や雪解け水などによって起こることもありますし、人為的な土地開発などによって地形が変わったことによっても起こります。

規模が大きくなることが多く、一度移動し始めると止めることは非常に困難とされています。

日本では雨が多い上に地盤が弱い山が多いため、頻繁に起こっている災害です。

対策としては、地すべりの要因を抑え込むという抑制工や地すべりを人工の構造物で防ぐという抑止工が多く利用されています。

地すべりの前兆現象

地すべりが起こるには地下水の飽和が大きく影響しているため、湧き水が出ていなかったところから出てくることが前兆として挙げられます。

また、地盤がもろくなるために木が傾いたり倒れたりすることもあります。

地鳴りがしたりするとかなり危険な状態で、道路や山腹にひび割れ、亀裂が入ることもあるため注意しましょう。

(出典:国土交通省公式サイト)

大雨によって起きた日本の災害

最近起こった大雨による災害について紹介していきます。

令和2年7月豪雨

| 名称 | 令和2年7月豪雨 |

|---|---|

| 発生期間 | 令和2年(2020年)7月3日~7月31日 |

| 被害者数 | 死者84名、行方不明者2名、負傷者77名(重傷23名、軽傷54名) |

| 被害家屋 | 住家全壊1,621棟、半壊4,504棟、一部破損3,503棟、床上浸水1,681棟、床下浸水5,290棟 |

災害の概要

7月3日から7月31日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、各地で大雨となり、人的被害や物的被害が発生しました。

7月3日から8日にかけて、梅雨前線が華中から九州付近を通って東日本にのびてほとんど停滞。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒をよびかけました。

その後も前線は本州付近に停滞し、特に13日から14日にかけては中国地方を中心に、27日から28日にかけては東北地方を中心に大雨となりました。

この大雨により、球磨川や筑後川、飛騨川、江の川、最上川といった大河川での氾濫が相次いだほか、土砂災害、低地の浸水等により、人的被害や物的被害が多く発生したのです。

また、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、埼玉県三郷市で竜巻が発生したほか、各地で突風による被害も発生しました。

平成30年7月豪雨

| 名称 | 平成30年7月豪雨(前線及び台風第7号による大雨等) |

|---|---|

| 発生期間 | 平成30年(2018年)6月28日~7月8日 |

| 被害者数 | 死者224名、行方不明者8名、負傷者459名(重傷113名、軽傷343名、程度不明3名) |

| 被害家屋 | 住家全壊6,758棟、半壊10,878棟、一部破損3,917棟、床上浸水8,567棟、床下浸水21,913棟 |

災害の概要

6月28日以降に北日本付近に停滞していた前線が7月4日ごろにかけて北海道まで北上し、その後西日本まで南下して停滞。

それに加えて、6月29日に日本の南方で発生した台風7号が北上してきたことで、西日本を中心に広い範囲で大雨が降ることになりました。

6月28日~7月8日までの降水量は四国地方で1,800mmとなるなど各地方で記録的な降水量となり、岐阜県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県では特別警報が発令。前線と台風の影響によって雨と風が強く、河川の氾濫や土砂災害が多発し、停電や断水、鉄道の運休などライフラインにも大きな影響を与えました。

平成29年7月九州北部豪雨

| 名称 | 平成29年7月九州北部豪雨 |

|---|---|

| 発生期間 | 平成29(2017)年6月30 日~7月10日 |

| 被害者数 | 死者39名、行方不明者4名、負傷者35名 |

| 被害家屋 | 住家全壊309棟、半壊1,103棟、一部破損94棟、床上浸水202棟、床下浸水1,706棟 |

災害の概要

6月30日~7月4日にかけて梅雨前線が北陸地方付近に停滞したのちに南下、7月5日~10日にかけて西日本付近に停滞。

そこに7月2日に沖縄の南方で発生した台風3号が北上してきたために、西日本を中心に局地的な大雨が降りました。

さらに7月5日~6日にかけては梅雨前線に向かって暖かく湿った風が吹き込んだ影響で数日にわたって大雨が降る事態に陥り、交通系を中心としたライフラインに大きな影響がありました。

平成27年9月関東・東北豪雨

| 名称 | 平成27年9月関東・東北豪雨 |

|---|---|

| 発生期間 | 平成27(2015)年9月7日~9月11日 |

| 被害者数 | 死者8名、負傷者80名 |

| 被害家屋 | 住家全壊81棟、半壊7,044棟、一部損壊384棟、床上浸水2,481棟、床下浸水13,149棟 |

災害の概要

9月7日に発生した台風18号が北上し愛知県を通過して北陸に進み、そこで低気圧に変化。

台風や低気圧に向かって暖かい湿った空気が吹き込んだことによって西日本から中部地方、東日本にかけて大雨となり、また関東地方から東北地方にかけては記録的な大雨となりました。

平成26年8月豪雨

| 名称 | 平成26年8月豪雨 |

|---|---|

| 発生期間 | 平成26(2014)年7月30日~8月11日 |

| 被害者数 | 死者6名、負傷者92名 |

| 被害家屋 | 住家全壊14棟、半壊162棟、一部損壊857棟、床上浸水1,648棟、床下浸水5,163棟 |

災害の概要

7月30日にフィリピン沖で発生した台風12号は勢力を強めながら北上し、7月31日~8月1日にかけて沖縄に接近。その後、中国大陸と朝鮮半島の間にある黄海付近で温帯低気圧に変わりました。

また、7月29日に発生した台風11号も勢力を強めながら北上し、高知県に上陸したのちに四国地方、近畿地方を通過して日本海に抜けて温帯低気圧に変化。

この2つの台風の影響に加えて8月5日~10日にかけて前線が西日本から北日本にかけて停滞したために全国各地で記録的な大雨となりました。

大雨の期間が長く続いたことで被害がさらに大きくなったのも特徴です。

(出典:気象庁「災害をもたらした気象事例」)

「災害から一日でも早く立ち直る」活動を無料で支援できます!

30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「災害を専門とした支援」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!

設問数はたったの3問、個人情報の入力は不要で、無料でできるため、あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?

大雨による被害から身を守るために必要なこと

大雨は人命や住宅、ライフラインなどに大きな影響を与えます。そういった被害から身を守るために、必要なことを紹介します。

防災気象情報を確認

気象庁のホームページやニュース番組、インターネットでの天候情報などで、防災気象情報が確認できます。

テレビやスマホ、ラジオなどで発信される情報を常に確認しておくことが重要です。

特別警報、警報、注意報などをよく見て、避難指示や避難警告が出ていないかを確認するようにしておきましょう。

日頃からハザードマップを見ておこう

例えば近畿地方といっても、特に雨が激しい地域とそうでない地域がありますし、そのときの激しい雨はこれからさらに強くなるのか、弱まっていくのかということがわからなければ対策が取りにくいものです。

そこでハザードマップを活用することが重要です。

ハザードマップは地域の危険度を細かく可視化した地図で、大雨が降った際に水害が起きやすい箇所を確認することができます。

近くに山や川がある場合は土砂災害や河川の氾濫などにも注意をし、危険と感じた場合は早めに避難するようにしましょう。

雨や風が強くなる前に家屋を補強

大雨や台風のときに起こる事故の中には、家屋や田んぼ、畑などを確認するために外出し災害に巻き込まれるケースがあります。

雨や風が強くなってから外に出ることは避け、前もって備えておくことが必要です。

飛ばされやすいものは家の中に入れる、水はけが悪くないか側溝などを調べておく、扉や窓の閉め忘れや割れないかどうかをチェックしておくということをあらかじめ済ませておきましょう。

特に窓は強風で飛んできたものが当たると割れてしまうことがあります。

雨戸があるのであれば閉めておく、窓には飛散防止保護フィルムを貼るといった工夫をしておきましょう。

(出典:政府広報オンライン公式サイト)

非常用持ち出し袋を準備しておく

避難する段階になってから必要なものを用意するのではなく、あらかじめ非常用持ち出し袋を準備しておくことが重要です。

必要なものの例を以下に挙げました。

最優先のもの

| 品名 | 使い方、理由 |

| 水 | できれば500mlのものを数本 |

| 携帯食 | 軽くて小さくカロリーがあるもの。飴、チョコレート、栄養食品など |

| 食料 | 加熱しなくても食べられるもの。缶詰など |

できれば欲しいもの

| 品名 | 使い方、理由 |

| 懐中電灯 | 停電の可能性もあるため、街灯などはあてにしないようにしましょう |

| 救急セット | 消毒液、脱脂綿、ガーゼ、絆創膏、包帯、三角巾など |

| 薬 | 持病がある場合は準備しておきましょう |

| 簡易トイレ | 断水したらトイレが使えなるほか、避難している場所でもトイレが使えるかわかりません |

| 雨具 | レインコートは雨を防ぐだけでなく冬場は防寒具としても使えます |

| 軍手 | 防寒としても使えますし災害時はあちこちが破損しているので手を保護します |

| 携帯ラジオ | 情報を知るために必要です。電池で動くものであることが望ましいです |

| 電池 | 何かと便利です |

| バッテリー | スマホを充電するために必要です。災害時にはスマホは大きな武器となります |

| 現金 | 災害時はクレジットカードは使えないため現金を用意しておきましょう |

| 缶切り | 非常食を開けるために必要ですが、最近の缶詰には缶切りが不要なタイプもあります |

| ラップ | 皿などの食器に巻いて使えば洗う必要がなくなります |

(出典:気象庁「自分で行う災害への備え」)

大雨・台風のときの行動は?

大雨、台風などのときに取るべき行動、危険が高まるために取ってはいけない行動があります。

川や山、崖には近づかない

当然のことのようですが、河川の近くは河川が氾濫する可能性があり危険です。

土砂崩れや地すべりの可能性もあるため、山やがけからは離れるようにしましょう。

都心部であれば、学校などが避難場所としても使用されています。できるだけ早めに避難することが重要です。

非常用の持ち出し品の点検

上記で述べたような非常用の持ち出し品は、ぎりぎりになってから用意しても間に合いません。

普段から必要なものをリュックなどに詰めておき、何かあったときにはそれだけ持って出れば良いというようにしておきましょう。

避難所の場所、道順の確認

地域の公園や学校などが避難場所になっている場合は、その位置とそこまでの道筋を確かめておきましょう。

道筋は細い道や路地は避けて大きな道を選ぶことが重要です。

土砂災害警戒情報等に注意

大雨が降っているときは、テレビやラジオのニュース、スマホやパソコンでの情報などを常にチェックし、土砂災害警戒情報を知っておくようにしましょう。

特に山の近く、河川の近くに住んでいる人は、早めに行動することが重要です。

避難の前には火の始末

避難する際には、キッチンのコンロや炬燵、ストーブなどすべて消えているかどうか確認をしておきましょう。

消し忘れがあったりすると火災の原因となります。

避難するときは両手が自由に使えるようにしておく

避難する際には、万が一のためにできるだけ荷物を持っていきたくなりますが、両手はあけておきたいところです。

災害時には物が倒れていたり落ちていたりします。

また、まっすぐに進めないようになっている道もありますため、両手は常にあいている状態にしておくのが良いでしょう。

持ち出すものなどはリュックに入れて背負うようにしましょう。

(出典:首相官邸「防災の手引き」)

火災保険の対象となる災害とは

一般的に火災保険の対象となるのは、「火災、落雷、爆発風災、ひょう災、雪害」などです。

そのため、地震や台風、豪雨などによる災害は含まれないこともあります。

また、補償対象が建物と家財に区別されていますので、加入している保険のプランをしっかりと把握しておくことが重要となります。

必要な場合は保険会社に相談するようにしましょう。

台風

加入している火災保険のプランによっては、風災や水災が補償される場合があります。

河川の氾濫や台風による風災などが、プランに含まれているかどうかを確認しておくことが重要です。

集中豪雨

集中豪雨の際には、停電や断水などが起こりやすくなります。

また、河川が近くにある場合は土石流の発生なども考えられますので、避難の必要性も出てきます。

避難する場合は、頑丈な鉄筋コンクリートでできている建物に避難するのが良いでしょう。

洪水などの心配がある場合は、高い場所に避難するのも重要です。

大雨・台風における政府の取り組み

近年相次いでいる自然災害に対して、政府も様々な取り組みを行っています。

多くはスマホなどでも簡単に確認できるものですので、災害時にはチェックするようにしておきましょう。

XRAIN(国土交通省)

XRAINは国土交通省が運用している高性能気象レーダーを用いたリアルタイム雨量観測システムのことを指します。

となっており、この観測データはインターネットでも公開されているため、災害時にも多く利用されています。

高解像度降水ナウキャスト(気象庁)

こちらは、気象庁が発表する防災気象情報です。

10分ごとの1時間の雨量を10分間隔で観測して発表するといった従来のものがさらに高性能化され、以下のことが可能となりました。

警戒レベルに要注意!私たちが取るべき行動とは

大雨による被害から命や住宅を守るためには、雨が降ってから行動をするのではなく、前もって準備をしておく、情報を集める手段を確立しておくといった備えが必要になります。

気象庁では大雨や豪雨の程度によって特別警報や注意報を発令します。

警戒レベルは1~5までに段階が分かれており、それぞれ取るべき行動が示されています。

| 警戒レベル | 行動を促す情報 | 発令機関 | 取るべき行動 |

| 警戒レベル5 | 災害の発生情報 | 気象庁 | 命を守る最善の行動 |

| 警戒レベル4 | 避難勧告・避難指示 | 気象庁 | 避難 |

| 警戒レベル3 | 避難準備・高齢者避難 | 気象庁 | 高齢者は避難 |

| 警戒レベル2 | 注意報 | 気象庁 | 避難行動の確認 |

| 警戒レベル1 | 警報級の可能性 | 気象庁 | 心構えを高める |

(出典:気象庁「気象警報・注意報」)

避難勧告等に関するガイドラインの変更点

平成30年7月の豪雨の際には様々な防災情報が発表されていたものの、わかりにくさがあったために十分に活用できているとは言えませんでした。そこで、平成31年3月に避難勧告等に関するガイドラインが変更されました。

大きな変更点は以下の3点です。

- 災害発生のおそれの高まりに応じて、居住者等がとるべき行動を5段階に分け、情報と 行動の対応を明確化

- 避難勧告等を発令する際には、それに対応する警戒レベルを明確にして、対象者ごとに 警戒レベルに対応したとるべき避難行動がわかるように伝達

- 様々な防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、5段階の警戒レベル 相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を支援

こうした改善を重ねることで、より多くの人が早く行動できるようになり、被害を減らすことにもつながります。

台風や大雨のときは正確な情報収集を心がけよう

台風や大雨の際にもっとも重要なことは、正しい情報を早く手に入れ、それに従って行動するということです。

持ち出す品などを前もって準備し、避難場所をあらかじめ確認しておくことも重要です。

「災害に備える」という意識を持って行動しましょう。

「災害から一日でも早く立ち直る」活動を無料で支援できます!

30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「災害を専門とした支援」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!

設問数はたったの3問、個人情報の入力は不要で、無料でできるため、あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?