「こども家庭庁って何そしているの?」

「成果がないなら、いらないのでは?」

このような疑問を持っている方に向けて、この記事では下記について内容を紹介します。

- ・こども家庭庁の取り組み

- ・こども家庭庁が発足した背景

- ・子ども家庭庁は本当にいらないのか

こども家庭庁は子どもにまつわる行政の担当を一本化し、社会全体で子どもを育てることを目指して発足した行政機関です。

政治だけでなく、私たち個人が子どもを支援するためにできることも紹介しています。ぜひ最後までご一読ください。

また「子どもの貧困問題」については下記記事でも言及しております。日本の子どもの貧困問題はもちろん、海外の子どもの貧困についても取り上げていますのでぜひご一読ください。

>>子どもの貧困問題とは?国内・海外で貧困に苦しむ子どもが増えている現状や支援方法とは

※この記事は2023年5月時点の情報です。

また、子どもの貧困問題に関心があるという方は、簡単30秒でできるアンケートに応えて、問題について理解を深めながら支援してみませんか?

約30秒のアンケートに回答いただくと、子どもの貧困問題や関連する課題を解消するために活動する団体に10円の支援金が届きます。記事を読み進める前にぜひお試しください!

\たったの30秒!/

こども家庭庁とは?いつから発足したの?

こども家庭庁は2023年4月1日に、「こどもまんなか社会」の実現を目的として発足しました。「こどもまんなか社会」とは、「常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据え」*ることを意味します。

これまで、子どもに関する取り組みは厚生労働省、文部科学省、内閣府など様々な省庁に分散されていました。こども家庭庁はそれらを一本化し、縦割り行政を解消することが期待されています。

また、こども家庭庁発足と同時にこども基本法が施行されました。この法律は、こども施策の基本理念を明確にしたもので、国や自治体に対し、子どもや若者の意見を聞くことを義務付けています。

*出典:こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント|厚生労働省

ハンディキャップのあるクリエーターの商品に特化した通販サイト。お買い物で障がい者福祉や作り手を応援

こども家庭庁の取り組み

こども家庭庁は2023年4月に発足した子ども家庭庁は、様々なことに取り組んでいます。具体的には以下の通りです。

- 1.こどもの視点に立った司令塔機能と「こども大綱」の推進

- 2.こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提供

- 3.結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会の実現と少子化の克服

- 4.成育環境にかかわらず、誰一人取り残さず健やかな成長を保障

詳しく見ていきましょう。

1.こどもの視点に立った司令塔機能と「こども大綱」の推進

こども家庭庁は、こどもの権利を社会全体で尊重し、政府全体の施策を統合的に進める司令塔としての役割を担っています。

従来は省庁ごとに施策が分かれ、こどもの立場が十分に反映されにくい状況がありましたが、それを改善する仕組みとして「こども基本法」が制定されました。

この法律に基づき、政府全体の方針を示す「こども大綱」が策定され、実行計画である「こどもまんなか実行計画」を毎年見直しながら、政策の点検と推進を進めています。また、全国の子どもたちの声を政策に生かすため、「こども若者★いけんぷらす」を通じて意見を集める取組も行っています。

こうした仕組みにより、こどもの声が社会の中心に届く「こどもまんなか社会」の実現が進められています。

2.こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提供

こども家庭庁は、すべての子どもが安心して成長できる環境づくりに力を入れています。

家庭や地域の違いによって、成長や学びの機会が左右されないようにすることが重要であるからです。

例として、保育や教育、地域の子育て支援を一体的に進める「子ども・子育て支援制度」を整備し、就学前教育の質向上を図っています。

さらに、「はじめの100か月の育ちビジョン」を掲げ、幼児期の発達を社会全体で支える体制を整えています。あわせて、インターネットや地域社会における安全対策も強化しています。

3.結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会の実現と少子化の克服

こども家庭庁は、

例えば、 妊娠期から出産・子育てまで切れ目なく支援する「出産・子育て応援交付金事業」を法制度として実施し、相談支援と経済的支援を両立させています。

また、令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」を導入し、社会全体で子育て世帯を支える新しい仕組みを整えています。

こうした施策を通じて、子育てに夢を持てる社会の実現と、少子化の克服を目指しています。

4.成育環境にかかわらず、誰一人取り残さず健やかな成長を保障

こども家庭庁は、どのような環境で生まれ育っても、すべての子どもが健やかに成長できる社会を目指しています。 虐待や貧困、障害、ヤングケアラーなど、支援を必要とする子どもが増える中、一人ひとりに寄り添う支援体制の強化が必要とされています。

全国の自治体には「こども家庭センター」を整備し、妊娠期から子育て期までを継続的に支援。家庭訪問や相談対応を通じて、困難を抱える家庭を早期に支える仕組みを広げています。

また、社会的養護、障害児支援、ひとり親家庭支援、いじめや不登校、自殺・貧困対策などを関係機関と連携して推進。

誰一人取り残さない支援体制を整えることで、すべての子どもが希望を持って成長できる社会の実現を目指しています。

出典:子ども家庭庁

こども家庭庁が発足した背景

なぜ、こども家庭庁が発足することになったのでしょうか。2つの背景を紹介します。

- ・行政の縦割りによる弊害

- ・少子化の対策

行政の縦割りによる弊害

こども家庭庁ができるまで、子どもに関する所管は複数の省庁に分かれていました。例えば、いじめや不登校は文部科学省、ヤングケアラー対策は厚生労働省、子どもの貧困対策は内閣府が所管していました。

そのため、子どもをめぐる問題に対して適切な措置が迅速に行き届かないという縦割り行政の問題が指摘されていました。それを解消するために発足したのがこども家庭庁です。

日本の子どもを取り巻く状況は必ずしも良好とは言えません。

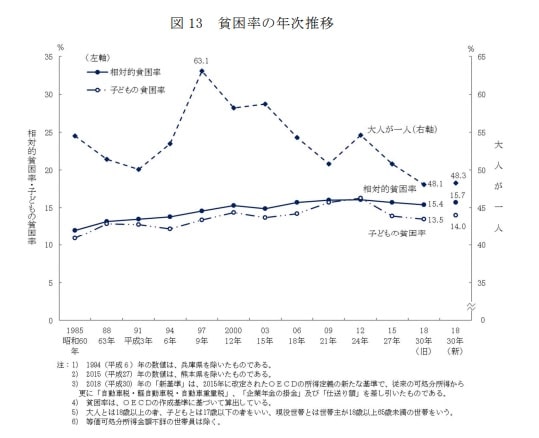

2022年の厚生労働省の調査によると、子どもの貧困率は11.5%で9人に1人が貧困状態にあります。

子どもの貧困率は2012年(16.3%)以降、改善傾向にあります。これは行政や各支援団体の取り組みが実を結んでいると言えます。しかしまだ、子どもの9人に1人が貧困状態というのは見逃せない状況です

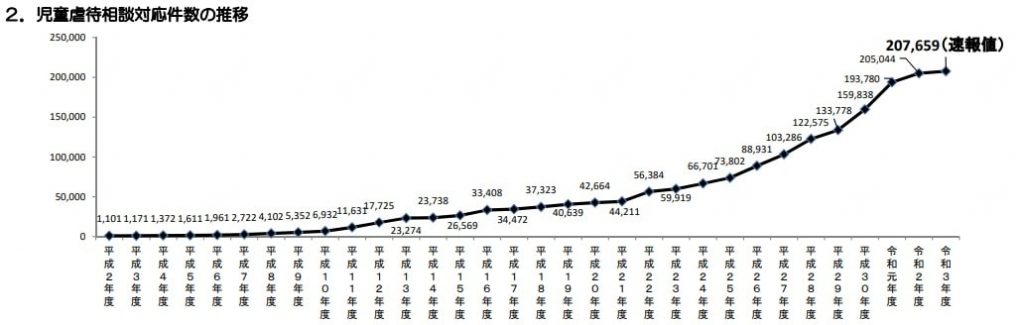

また、児童虐待の相談件数も年々増加傾向にあります。

出典:令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数|厚生労働省

ほかにもいじめや不登校、ヤングケアラーなど子どもをめぐる社会問題は枚挙にいとまがありません。これらの解決には福祉や医療、教育など様々な分野から多角的な支援が必要な場合もあります。

新しく発足したこども家庭庁が子どもの社会問題に対し包括的に取り組み、必要に応じて他の省庁と連携することによって子どもを取り巻く環境が改善されることが期待されているのです。

少子化の対策

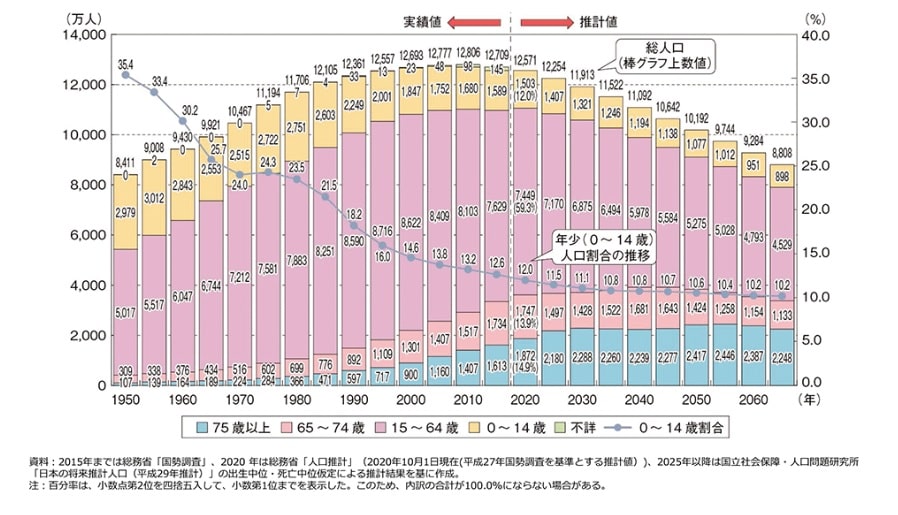

内閣府の調査によると、2020年の日本の総人口はおよそ1億2500万人で、2060年にはおよそ9300万人まで減少すると試算されています。

2022年に生まれた赤ちゃんの数は1899年の統計開始以来初めて80万人を下回りました*。社会保障制度や国家財政を維持するためには少子化対策が必要です。

少子化の原因として内閣府は未婚化や晩婚化を挙げています。さらにその背景には仕事と子育てを両立できる環境整備の遅れや子育てに対する不安感、経済的な不安などが指摘されています。

その対策として政府が取り組んでいるのが、育休取得の奨励や保育サービス・児童手当の充実などによる子育てしやすい環境の整備です。

こども家庭庁は「結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会」の実現を目指し、各ステップで個人のニーズに応じた支援に取り組むことで少子化対策に寄与することが期待されています。

こども家庭庁はいらない?解体した場合に及ぶ影響

こども家庭庁は2023年の発足以降、その実績については賛否が分かれています。「まだ目に見える成果がない」「税金の使い道として疑問」などの声も多く、SNS上では「こども家庭庁はいらない」「解体すべきでは」といった意見が広がり、存在意義をめぐる議論が活発になっています。

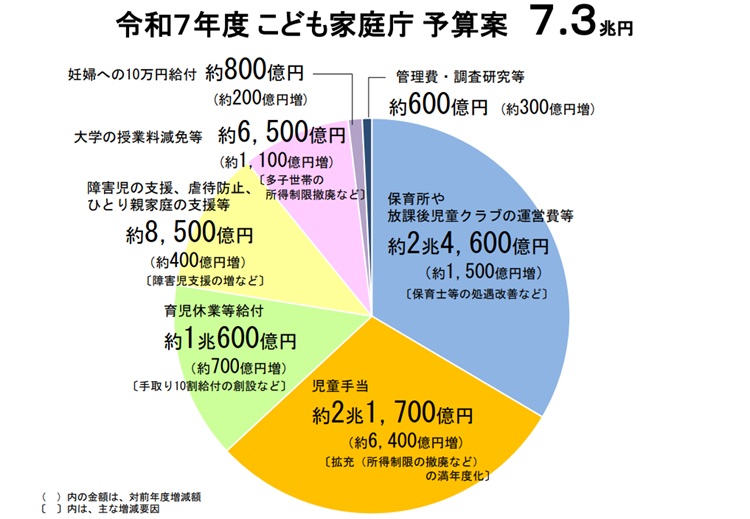

2025年度の予算を見てみると、約7.3兆円 にのぼります。

仮に、子ども家庭庁がなくなった場合、多くの生活支援が止まります。その影響も見てみましょう。

| 制度・支援内容 | 予算の目安 | なくなった場合の影響 |

|---|---|---|

| 保育所・放課後児童クラブ | 約2.5兆円 | 利用できる施設が減り、待機児童が急増。共働き家庭が立ち行かなくなる。 |

| 児童手当 | 約2.2兆円 | 家計の支えが消え、出生率がさらに下がるおそれ。 |

| 育児休業給付など | 約1.6兆円 | 育休取得が難しくなり、特に女性の就業継続が困難に。 |

| 大学授業料減免など | 約0.7兆円 | 進学率の低下や教育格差の拡大。 |

| ひとり親家庭支援 | 約0.9兆円 | 貧困率上昇、子どもの生活・学習環境が悪化。 |

以上から、こども家庭庁は子育てや教育を幅広く支える仕組みになっていることがわかります。どのような支援のあり方が持続可能で効果的なのかを検討していくことが求められています。

日本の子どもを支援するために私たちができること

個人でも日本の子どもを支援するためにできることがあります。ここでは3つ紹介します。

- ・自分の意見を発信する

- ・ボランティアに参加する

- ・こども支援を行っている団体に寄付する

自分の意見を発信する

子どもに関する社会問題について、自分の意見を発信することはとても重要です。なぜなら、意見を発信しなければそもそも解決すべき問題として社会に認識されないからです。また、自分の意見を発信し認知されることで政策に反映されるチャンスも生まれます。

小学1年生から20代までの対象年齢であれば、こども家庭庁の「こども若者★いけんぷらす」に参加して自分の意見を政府や自治体に伝えることができます。「こども若者★いけんぷらす」については下記の見出しをご覧ください。

大人は「こども若者★いけんぷらす」に参加することができませんが、首相官邸ホームページから政治に対する意見を伝えることが可能です。

その他にはSNSで発信するという方法もあります。ただし、SNSの場合には誤った情報を拡散してしまったり、誹謗中傷の被害を受けたりするリスクがある点は考慮しなければなりません。

SNSで情報発信するときは誤った情報でないかどうか、投稿前に一度立ち止まって考えることをおすすめします。

ボランティアに参加する

日本の子どもへの支援を行っている団体の活動にボランティアとして参加することで、子どもを支援することが可能です。たとえば子ども食堂や子どもの学習支援ボランティアへの参加など、様々な支援の方法があります。

また、自分自身が直接子どもを支援するボランティア活動に従事しなくても、団体の事務などのサポート業務を担当することで専門の職員が子どもの支援に集中しやすくなります。

こども支援を行っている団体に寄付する

日本の子どもへの支援を行っている団体に寄付することで、子どもへの支援につながります。

団体は国や自治体から助成金を受けているものもありますが、用途が限定されているケースがほとんどです。寄付金であればニーズに合わせて柔軟に子どもへの支援に活用できます。

食べ物や衣類、ランドセルなどモノを寄付する方法もあります。ただし、管理や輸送のコストの問題から受け付けていない団体もあるので事前の確認が必要です。

お金の寄付は多くの団体が受け付けており、団体が必要に応じてモノを購入できるのもメリットです。

ただし、中には「寄付してはいけない団体」もあるのでご注意ください。寄付先を選ぶ際のポイントは下記の記事で紹介しています。

>>寄付してはいけない団体は本当にある?寄付先を選ぶときのポイントを3つ紹介!

また下記では、gooddoマガジンがおすすめする日本の子どもへの支援を行っている寄付先団体を3つ紹介します。

寄付アドバイザーの河合さんのコメントも掲載していますので、寄付先選びの参考にしてください。

認定NPO法人 カタリバ:ナナメの関係で支援者と伴走

カタリバはこんな人にオススメ!

- ・教育の可能性や重要性を信じている

- ・実績や社会的な信頼は大事だと思う

- ・家庭や学校で困難を抱える子どもでも、成長の機会を得られる社会になってほしい

カタリバは、自身ではどうすることもできない家庭環境などの課題を抱える子どもたちを対象に、居場所・学習・食事を地域と連携しながら届ける活動などを行っています。

活動を通じて「すべての10代が意欲と創造性を育める未来」の実現を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 「ナナメの関係という共成長モデル」「10代に伴走」「個人の成長を支える強い組織文化」が強み

- 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探求学習の実践支援などの活動を、全国で展開

- 活動に関わった10代の声の紹介、カタリバの仲間紹介、支援者/企業紹介など、いろんな人や支援者の関わりの特徴が伝わってくる

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】カタリバの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

認定NPO法人 フローレンス:強固な組織による課題解決集団

フローレンスはこんな人にオススメ!

- ・これからの日本には古い価値観や仕組みにとらわれないイノベーションが求められていると思う

- ・日本から子どもの虐待死がなくなって欲しい

- ・障害のある子どもやその親が幸せに暮らせる社会になって欲しい

フローレンスは、親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決するため、病児保育、小規模保育園、障害児保育・支援、特別養子縁組、子ども宅食、ひとり親支援などの事業に取り組んでいます。

活動を通して、「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」の実現を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 新たな価値を創造するイノベーター集団、社会問題解決集団と掲げるように社会問題への「小さな解」を、事業として次々と生み出す

- 政治や行政と共に「小さな解」を政策にし、全国に拡散する

- 内閣府「子ども・子育て会議」委員を務める代表理事 駒崎弘樹さんの発信力

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】フローレンスの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ:全国約5,000箇所の「こども食堂」と協働

むすびえはこんな人にオススメ!

- ・子どもにとって食べることは大事だと思う人

- ・子どもの頃から多様な価値観に触れる方が良いと思う人

- ・子どもが食を楽しめる社会になって欲しいと思う人

むすびえは、各地域のこども食堂ネットワークの支援、社会に貢献したいと考えている企業・団体と協働でこども食堂の支援、こども食堂に関する調査・研究を行っています。

こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくることをめざしています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- こども食堂の実態・効果・課題の調査や、協力関係にある全国の地域ネットワーク、企業や団体との連携協働を通して全国のこども食堂を応援している。

- 食材や物品を提供する企業や支援者の情報が一旦むすびえに集まることで、全国のこども食堂に対して公平に情報が届けられる

- 「こども食堂全国箇所数調査」や『こども食堂白書』の出版など団体自らが行う調査研究が充実している。全国のこども食堂の状況を知りたいと思ったらまず、むすびえの調査に目を通すのがおすすめ

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】むすびえの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

このように考えている方は、この機会に遺贈寄付を考えてみませんか?

生前に手続きを済ませるだけで、自分の遺産を支援団体に寄付(遺贈寄付)できます。

遺贈寄付先の選び方をチェックする

こども家庭庁に関するよくある疑問

こども家庭庁に関する、よくある2つの疑問について解説します。

- ・何歳までが「こども」として対象になる?

- ・こども庁とこども家庭庁の違いは?

何歳までが「こども」として対象になる?

こども基本法では、対象となる「こども」の年齢について具体的に定義していません。

こども家庭庁では18歳から20歳前後までの心と身体の発達の過程にある人を「こども」としています。

こども庁とこども家庭庁の違いは?

こども家庭庁は最初「こども庁」と呼ばれていました。名前は変わりましたが、目的や活動内容はほぼ変わっていません。

子どもを支援するにあたって家庭への支援を重視する人たちの考えを反映し、こども家庭庁という名前に変更されました。

ハンディキャップのあるクリエーターの商品に特化した通販サイト。お買い物で障がい者福祉や作り手を応援

こども家庭庁の今後の取り組みに注目

ここまで、こども家庭庁について解説しました。ここで、紹介した内容をまとめます。

- ・こども家庭庁は2023年4月に「こどもまんなか社会」の実現を目的として発足

- ・「こども若者★いけんぷらす」などの取り組みでこどもの意見を反映した政策づくりを目指す

- ・こども家庭庁発足の背景にあるのは縦割り行政の弊害と少子化対策

こども家庭庁は発足したばかりで、具体的な取り組みはこれからです。

「こども家庭庁ができたから安心」ということではなく、どのような取り組みがなされどのような成果が出るのか、「こどもまんなか社会」を実現できるのかどうか社会全体で注視していくことが必要ではないでしょうか。

政治に任せるだけでなく、個人でも日本の子どもを支援するためにできることがあります。団体への寄付もその1つです。

下記の記事で実際に子どもを支援している団体やその活動内容、寄付先として選ぶ際のポイントを解説しています。寄付を検討する際はぜひ参考にしてください。

>>日本国内の子どもに寄付したい!おすすめNPO団体と選び方を専門家が紹介

▼gooddoマガジンおすすめの寄付先団体

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| カタリバ | ・「ナナメの関係という共成長モデル」「10代に伴走」「個人の成長を支える強い組織文化」が強み ・安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探求学習の実践支援などの活動を、全国で展開 ・活動に関わった10代の声の紹介、カタリバの仲間紹介、支援者/企業紹介など、いろんな人や支援者の関わりの特徴が伝わってくる |

| フローレンス | ・新たな価値を創造するイノベーター集団、社会問題解決集団と掲げるように社会問題への「小さな解」を、事業として次々と生み出す ・政治や行政と共に「小さな解」を政策にし、全国に拡散する ・内閣府「子ども・子育て会議」委員を務める代表理事 駒崎弘樹さんの発信力 |

| むすびえ | ・こども食堂の実態・効果・課題の調査や、協力関係にある全国の地域ネットワーク、企業や団体との連携協働を通して全国のこども食堂を応援している。 ・食材や物品を提供する企業や支援者の情報が一旦むすびえに集まることで、<strong>全国のこども食堂に対して公平に情報が届けられる ・「こども食堂全国箇所数調査」や『こども食堂白書』の出版など団体自らが行う調査研究が充実している。全国のこども食堂の状況を知りたいと思ったらまず、むすびえの調査に目を通すのがおすすめ |

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。