遺産を家族へ遺すだけでなく、「社会貢献ができる形で遺したい」と考えている人もいるのではないでしょうか。

遺贈寄付とは、自分の遺産を特定の団体に寄付する方法です。自分の死後、滞りなく遺産を寄付するには生前に遺贈寄付の準備をすることが大切です。こちらの記事では、遺贈寄付について以下を解説します。

- ・遺贈寄付とは

- ・寄付との違い

- ・遺贈寄付の種類

- ・遺贈寄付の手続き方法

- ・遺贈寄付先の候補

- ・遺贈寄付の注意点

記事を読めば、遺贈寄付とは何かや知っておきたい注意点が分かります。ぜひ最後までご覧ください。

なおgooddoマガジンでは、遺贈寄付を考えている方に向けて、おすすめの寄付先団体から遺贈パンフレットをまとめて請求できるサービスを提供しています。パンフレットの請求は無料なので、遺贈寄付を考えている方はぜひチェックしてください。

- 1 遺贈寄付とは?違いや種類を紹介!

- 2 遺贈寄付の手続き方法

- 3 遺贈の寄付先

- 4 gooddoマガジンおすすめの遺贈寄付先を7つ紹介

- 4.1 【寄付先1】公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン):人と自然が調和して生きられる未来をめざす

- 4.2 【寄付先2】認定NPO法人 国境なき医師団日本:医療が届かない人びとのもとへ駆け付ける

- 4.3 【寄付先3】認定NPO法人 国境なき子どもたち:国境を超えてすべての子どもに教育と友情を

- 4.4 【寄付先4】公益財団法人 日本ユニセフ協会:すべての子どもに希望と未来を

- 4.5 【寄付先5】認定NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン:2億人以上の子どもの生活を改善してきた実績

- 4.6 【寄付先6】認定NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン:世界各地で活動する日本発祥のNGO

- 4.7 【寄付先7】公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:100年以上の歴史を持つ子どもの権利のパイオニア

- 5 遺贈寄付を行うメリット

- 6 遺贈寄付で注意すべき5つのポイント

- 7 遺贈寄付の現状

- 8 遺贈寄付でよくある4つの疑問

- 9 まとめ:遺贈寄付をするなら、手続き方法や税金に注意が必要

遺贈寄付とは?違いや種類を紹介!

遺産を後世に遺す方法といえば、法定相続を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし法定相続では、法定相続人しか遺産を受け取れないため、第三者やNPOなどの非営利団体へ遺産を渡せません。そこで、遺言で法定相続人以外にも財産を引き渡す相手を定めることができます。これが指定相続です。さらに、遺言などを利用して特定の団体へ遺産を寄付する方法が遺贈寄付です。

ここではまず、遺贈寄付の基本となる以下2つについて解説します。

- ・寄付と遺贈寄付の違い

- ・遺贈寄付の種類

それでは見ていきましょう。

寄付と遺贈寄付の違いは、寄付するタイミング

寄付と遺贈寄付はどちらも社会貢献や支援の方法です。しかし、次の違いがあります。

遺贈寄付:亡くなった際に遺産の一部もしくは全てを無償で非営利団体等へ譲ること

生前に寄付する場合、「自身の生活費や今後必要なお金が足りなくなると困るから、寄付しにくい」という状況が起こり得ます。

その一方で、遺贈寄付は自分の死後、遺産から寄付する方法です。そのため、生前に寄付する場合と比較してお金の心配が発生しにくいのが特徴です。

最期を迎える日まで自分の生活は守りつつ、残った財産を社会のために有効活用できる選択肢が遺贈寄付といえます。

また遺贈の本来の意味は、遺言により法定相続人や法定相続人以外の個人や団体へ遺産を遺すことです。そのため、寄付だけでなく第三者や法人、団体へ遺産を譲る行為も遺贈となります。遺贈について詳しくは、こちらの記事をご一読ください。

関連記事

遺贈寄付する3つの方法とは?

遺贈寄付には主に3種類の方法があります。違いを表すと、以下の通りです。

- ・遺言による寄付:遺言書により遺産を寄付する

- ・相続財産の寄付:相続財産の中から相続人が寄付する

- ・生命保険や信託など契約による寄付:生命保険金や信託財産などを寄付する

遺言による寄付は、NPO・NGOなど特定の団体に遺贈する旨を遺言書へ明記します。被相続人のご逝去後、遺言書にのっとり、遺言執行の中で寄付の手続きがおこなわれます。

相続財産の寄付は、遺産を受け継いだ相続人が自らの意思で寄付します。被相続人(相続財産を残す人)が手紙やエンディングノートなどを通して、遺産を寄付したい旨を家族へ伝えることもあります。その場合は故人の思いを受け取った家族が、NPOなどの団体へ寄付するか否かを判断します。

生命保険や信託など契約による寄付は、生命保険金の受取人や信託財産の受益者を寄付先に指定するなどの方法により、遺贈寄付を実現します。また、死因贈与契約による寄付の方法もあります。

このように、遺贈寄付といっても寄付する方法はさまざまです。トラブルなくスムーズに遺贈寄付をおこなうには、自分の状況に適した方法で準備することが大切になります。

とはいえ、どの方法が適しているのか、どのように手続きすればいいのか1人で考えるのは困難です。そのため、遺贈寄付は専門家へ相談しながら手続きすることが欠かせません。続いては専門家への相談から遺言執行まで、遺贈寄付の流れについて見てみましょう。

遺贈寄付の手続き方法

遺贈寄付の手続きにはさまざまな方法がありますが、ここでは遺言による寄付を例に、手続きの流れをご紹介します。

- 専門家へ相談

- 遺言書を作成・保管

- 逝去の通知および遺言書の開示

- 遺言執行

弁護士や司法書士などの中から、遺贈寄付に詳しい専門家へ相談するのも一つの方法です。遺言書の作成方法には決まりがあるため、専門家の力を借りながら作成すると安心感があります。被相続人のご逝去後は遺言が執行され、団体への寄付は完了です。

もし手続きに不備があると、円滑な遺贈寄付が難しくなるケースもあります。特に、希望内容を正確に伝えて実行してもらうには、正しく作成された遺言書が非常に大切です。遺言書の作成や保管方法など、さらに詳しい遺贈寄付の手続きはこちらの記事で解説しています。

遺贈寄付をするには、専門家へ相談しながら所定の手続きが必要だと分かりました。とはいえ「肝心の寄付先をまだ決めていない」という人もいるでしょう。

環境保全や奨学金の支援など、寄付を必要としている団体はたくさんあります。自分が貢献したいと思える事業や団体を考えて、寄付先を決めるといいでしょう。続いては、どのような団体が遺贈寄付を受け付けているかご紹介します。

遺贈の寄付先

遺贈寄付先として、ここでは以下の2つをご紹介します。

- ・NPOなどの団体

- ・自治体

遺贈寄付先として見たときに、どのような点でおすすめなのでしょうか。寄付した遺産がどのように役立つか、例を交えながら解説します。

【遺贈寄付先1】NPOなどの団体

NPO・NGOや公益財団法人などの団体は、営利目的ではなく、何らかの社会問題を解決するためや、地域貢献のために活動をしています。NPOなどの団体へ寄付した遺産は、各団体の支援活動や事業内容に活かされます。

活動範囲や支援内容は、団体ごとに異なるもの。地域の子ども支援をおこなうNPOや、開発途上国への国際協力をおこなうNPOなどさまざまです。

NPOなどの団体から寄付先を選ぶときは、自分の中である程度の基準を設けておくと選びやすくなるでしょう。例えば、次のような選定基準を考えてみてはいかがでしょうか。

・団体の規模の大きさ(例:世界的な有名団体・大きすぎない団体など)

・支援したい地域(例:ゆかりのある市町村・国内・開発途上国など)

大切なのは、自分の人生を振り返りながら、遺産をどのように役立てたいか希望を明確にすることです。

また、遺贈の情報が網羅された無料パンフレットを団体から取り寄せて検討するのも一つの方法です。複数の団体からパンフレットを取り寄せることで、自分に合いそうな団体のイメージを具体的に持ちやすくなります。

gooddoマガジンでは遺贈初心者の方に向けて、おすすめの遺贈寄付先のパンフレットをまとめて請求できるサービスを提供しています。

gooddoマガジンが厳選した団体のパンフレットをまとめて無料請求できるため、NPOなど団体への遺贈寄付に興味のある方はぜひ下記をチェックしてください。

【遺贈寄付先2】自治体

生まれ育った町や思い入れのある土地の自治体を、寄付先に選ぶのもいいでしょう。自治体へ寄付した遺産は、地域経済の活性化や福祉の充実など、町づくりのために使われます。

遠くの国や知らない人への寄付は、貢献している実感がいまいち湧かないこともあるでしょう。しかし、同じ町に暮らす子どもたちや馴染み深い土地への貢献は、身近な社会貢献として捉えられませんか。

自治体への遺贈寄付に関する詳細は、各自治体のHPで確認できます。自治体によってはHPに記載がない場合もあるため、その際は直接電話などで問い合わせてみてください。

【補足】相談窓口を活用するのも1つの手

寄付してみたい団体が見つかっても、「遺贈を受け付けているのか」「勝手に遺言書に書いていいのか」などさまざまな疑問が浮かぶことでしょう。

もし寄付先の団体へ聞きたいことや疑問点がある場合、団体の相談窓口を活用するのもおすすめできます。遺贈寄付を受け付けている団体では、相談窓口や問い合わせ先をHPで公開していることがほとんどです。

まだ寄付するか決めかねている場合でも、「話だけ聞いてみたい」と事前に伝えればOKです。いくつかの団体で話を聞いてみて、寄付金の使われ方や信頼性などに納得したうえで寄付先を決めても問題ありません。

ここまで、遺贈寄付の手続き方法と寄付先について紹介しました。次は、gooddoマガジンが厳選したおすすめの遺贈寄付先をご紹介します。

gooddoマガジンおすすめの遺贈寄付先を7つ紹介

下記はgooddoマガジンが厳選したおすすめ遺贈寄付先です。

上記団体の特徴として、下記の4つがポイントとなります。

- 遺贈寄付が非課税になる

- 事前問い合わせが可能

- 遺贈寄付の受け入れ実績が豊富

- 寄付の使い方について明確に情報開示している

各団体の活動内容や寄付の使い道、専門家の注目ポイントを紹介します。

またgooddoマガジンでは、上記7団体の遺贈寄付パンフレットをまとめて無料で取り寄せるサービスも提供しております。

7番目の団体紹介の本文末からパンフレットの取り寄せ申請ページへ移動できるため、遺贈寄付を考えている方はぜひチェックしてください。

【寄付先1】公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン):人と自然が調和して生きられる未来をめざす

1961年に設立され、現在100カ国以上で活動している国際的な環境保全団体。

持続可能(サステナブル)な社会の実現を推し進めています。急激に失われつつある生物多様性の豊かさの回復と、地球温暖化防止のための脱炭素社会の実現に向けて、希少な野生生物の保全や、持続可能な生産と消費の促進を行っています。

科学的調査を基にした保全活動、現実的かつ確かな成果を目指した活動が特徴。また、国際的な発言力や影響力が強みです。

- WWFジャパンへの遺贈を含む遺言書を作成された方々の「WWFレガシーサークル」があり、サークルメンバー限定のニュースレターの送付、交流会などのイベントを行っている。

- エボラウイルス病や新型コロナウイルス感染症などに対応してきた医療・人道援助活動の経験が、国や地域によって状況の異なる医療の提供に活かされている。

- 内閣府賞勲局より「紺綬褒章」の公益団体認定を受けており、遺贈や相続財産からの寄付が500万円以上の場合に授与申請の対象となる。

地球温暖化を防ぐ活動、持続可能な社会の仕組みづくり、野生生物を絶滅から救う活動、森や海の保全活動など。寄付者の意思を尊重した上で、遺言執行時に緊急性の高いものに活用される。

【寄付先2】認定NPO法人 国境なき医師団日本:医療が届かない人びとのもとへ駆け付ける

紛争や自然災害、貧困などにより危機に直面する人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届けています。緊急事態発生から原則48時間以内に現地へ入る機動力が強みです。

活動現場で目にする人権侵害や暴力行為を国際社会に訴えかける「証言活動」も行い、医療だけでは変えられない問題の解決を目指しています。

1971年にフランスで設立。1999年には活動の実績が認められノーベル平和賞を受賞しました。

- 活動の資金の9割以上が民間からの寄付によってまかなわれているため、資金の独立性が保たれ、権力におもねることなく活動することができる。

- エボラウイルス病や新型コロナウイルス感染症などに対応してきた医療・人道援助活動の経験が、国や地域によって状況の異なる医療の提供に活かされている。

- 遺贈寄付の専任スタッフが配置され、不動産の遺贈を含む多くの受入実績と経験があることから、きめ細かい相談が可能。

紛争地や難民・国内避難民のキャンプ、自然災害の被災地で、外科治療や栄養失調の治療、基礎医療や予防接種等を無償で提供。活動資金の9割以上を民間からの寄付でまかない、本当に必要な支援だけを届けています。

【寄付先3】認定NPO法人 国境なき子どもたち:国境を超えてすべての子どもに教育と友情を

親元を離れ、路上で暮らすストリートチルドレンは世界に1億人以上いるとも言われています。貧困ゆえに暴力や虐待などの危険にされされる子どもたち、また紛争の被害にあった子どもたち。彼らが健やかに成長し自立するには、日本の子どもたちが教育を10年以上にわたり受け続けるのと同様、十分な時間と費用が必要です。

国境なき子どもたち(KnK)は、「国境を超えてすべての子どに教育と友情が届く社会」を目指し、アジアと中東で教育支援を続けています。

【専門家から見た注目ポイント】

- 社会貢献意識の高い多数の士業が、業務提携パートナーとして関わり、遺贈寄付の相談を円滑に受け入れる体制が整っている。

- 少額の遺贈寄付でもスラム地域の子どもたちの基礎教育に十分活かされ、高額寄付の場合は自立支援施設に記念のプレート提示などもできる。

- 海外と日本の子どもたちが交流プログラムを通じて友情を育み、共に成長する社会をつくる活動のために遺贈寄付が使われる。

・カンボジア、フィリピン、バングラデシュの子どもたちに安全な居場所と教育機会を提供。

・シリア難民の子どもたちに情操教育を提供。

・日本と海外の子どもの交流・相互理解を促進し、支え合える次世代を育成。

【寄付先4】公益財団法人 日本ユニセフ協会:すべての子どもに希望と未来を

ユニセフは、最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に、約190の国と地域で活動する、子ども専門の国連機関です。世界のすべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、支援活動を展開しています。

幼少期、学齢期など子どもの成長に沿ったニーズに対応し、グローバルなインパクトのある支援が特徴です。ユニセフへ募金を届けるため、日本国内で支援窓口となっているのが、公益財団法人日本ユニセフ協会です。

【専門家から見た注目ポイント】

- 戦後の日本に届いた脱脂粉乳(ユニセフミルク)。かつての日本と同じような境遇の子どもたちへ、ユニセフを通じて「恩送り」することができる。

- 寄付は子どもの権利を実現するため、各国政府や他の国連機関と協力したユニセフの活動に役立てられ、世界の子どもたちの明るい未来につながっていく。

- WEBサイトの「遺贈寄付ナビ」の内容が非常に充実。専門部署が対応するため、遺贈寄付を検討する人にとって安心感がある。

こどもの生存と成長(保健、栄養)、教育、水と衛生、子どもの保護、緊急支援など

【寄付先5】認定NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン:2億人以上の子どもの生活を改善してきた実績

約100ヵ国において、キリスト教精神に基づき、困難な状況で生きる子どもたちのために活動する、世界最大級の子ども支援専門の国際NGO。支援地の子どもと支援者とのつながりを大切にしています。

宗教、人種、民族、性別にかかわらず「すべての子どもたちが健やかに成長できる世界」を目指しています。

【専門家から見た注目ポイント】

- 遺贈寄付の資金使途について、寄付者にふさわしい支援の提案が受けられる。オーダーメイドの事業を立ち上げることも可能。

- スタッフのサポートのもと、遺族やチャイルド・スポンサーが支援地域を訪問することも可能。銘板の設置など生きた証を残すことができる。

- 公証人や専門家に相談するときにお渡しできる文書を提供するなど、遺贈寄付の初心者に準備段階から丁寧に寄り添っている。

世界の子どもたちへの貧困、教育、水衛生、難民、保健、災害に関する問題の解決

【寄付先6】認定NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン:世界各地で活動する日本発祥のNGO

国内外で自然災害、あるいは紛争や貧困などによる人道危機や生活の危機にさらされた人々を、教育、水衛生、保健、シェルター、生計向上、弱者保護、物資配布などの分野で支援する団体。

日本発祥の国際NGOで、これまで36か国で活動を行ってきています。

「命を見捨てない。世界の平和をあきらめない」をモットーに、「人びとが紛争や貧困などの脅威にさらされることなく、希望に満ち、尊厳を持って生きる世界」を目指しています。

【専門家から見た注目ポイント】

- いつ発生するかわからない国内外の災害への備えに、遺贈寄付を役立てることができる。装備や訓練の準備が整うことで、災害発生時にすぐに行動できている。

- 預貯金や現金だけなく、不動産や株式などの遺贈にも対応し、遺言書の作成段階から丁寧に相談を受け付けている。

- ピースウィンズ・ジャパンの事業の中から、あなたにゆかりのある国や地域を遺言書で指定して寄付することができる。

紛争や災害が起きたときに、ただちに現地に駆けつけて食糧や生活必需品・医薬品等の配付を行うため。被災地・紛争地の復興・開発支援。

【寄付先7】公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:100年以上の歴史を持つ子どもの権利のパイオニア

日本を含む約120ヶ国で子どもの権利を実現する活動を行う、子ども支援専門の国際NGOです。

国内では、子どもの貧困や自然災害による緊急支援などに取り組んでいます。「すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加する『子どもの権利』が実現されている世界」を目指しています。

【専門家から見た注目ポイント】

- 子ども支援専門の国際NGOとして、日本を含む世界約120ヶ国で、直接子どもの声を聴き、最前線で活動している。

- 遺贈寄付は、子どもの権利を実現するために、その時最も必要とされる活動(緊急・人道支援、保健・栄養、日本の子どもの貧困などの分野)に活用される。

- 紺綬褒章(寄付額500万円以上)を授与申請できる団体でもあり、ご寄付額を自由に決めていただける遺贈寄付を受け付けている。

日本を含む世界約120ヶ国での緊急・人道支援、保健・栄養、教育、子どもの保護など

※7団体すべてのパンフレットが届きます

遺贈寄付を行うメリット

遺贈寄付を行うとどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットを3つご紹介します。

- 自分の財産の使い道を決められる

- 社会貢献につながる

- 寄付金控除や相続税の控除を受けられる可能性がある

各メリットについて詳しくご紹介します。

自分の財産の使い道を決められる

遺言による寄付を行うメリットとして、自分の財産の使い道を決められることが挙げられます。

遺贈を行わない場合は自分の死後、財産は法定相続人に相続されます。おひとりさまの場合、相続する相続人がいないと財産は国庫に入る可能性が高いです。

>>おひとりさまの遺産はだれが相続する?今からできる対策も紹介

しかし遺言による寄付を準備しておけば、自分の死後、財産の一部または全部を希望した寄付先に遺贈できます。「希望した支援団体に寄付するなど、自分の意思に沿って自分の財産の使い道を決められる」ことは、遺言による寄付の大きな魅力です。

社会貢献につながる

遺贈寄付で支援団体への寄付を行うことは、社会貢献にもつながります。

たとえばgooddoマガジン編集部もおすすめしている遺贈寄付先の1つ「フローレンス」は、日本で貧困に苦しむ親子や学校に通うのが難しい障がい児への支援活動を行っています。遺贈寄付を行うことで、このような社会課題に取り組んでいる支援団体の活動を支援できるのです。

支援団体によって取り組んでいる活動内容はまったく異なります。どのような団体が遺贈寄付を受け付けており、どのような支援活動を行っているのでしょうか。gooddoマガジン編集部が厳選したおすすめ遺贈寄付先や活動内容を紹介していますので、下記から詳細をご確認ください。

寄付金控除や相続税の控除を受けられる可能性がある

団体にもよりますが、遺言による寄付や相続財産の寄付を行うことで寄付金控除を受けられる可能性があります。

寄付金控除とは、国や自治体、特定公益増進法人(公益法人、認定NPO法人など)に対して寄付を行ったときに、所得の控除を受けられる仕組みのことです。遺言による寄付の場合は被相続人の所得から、相続財産の寄付の場合は寄付した相続人の所得から控除されます。

ただし寄付金控除を受けるには、被相続人の逝去後4ヶ月以内に準確定申告を行う、相続人が確定申告するなど、条件があります。寄付金控除の対象となる条件や計算・申告方法について詳しく知りたい方は下記をご一読ください。

>>確定申告における寄付金控除とは?対象者や金額の上限、計算方法について解説

また、遺贈寄付することにより、相続税の控除が受けられる場合もあります。

遺贈に関する税金については下記記事でも解説しております。

>>遺贈でかかる税金は5種類ある!相続税の非課税ケースや計算方法を解説

遺贈寄付で注意すべき5つのポイント

遺贈寄付で注意したい5つのポイントは、次の通りです。

- 遺贈寄付は、しっかりとした形で残す

- 遺言執行者を決めておく

- 遺留分に配慮する

- 包括遺贈か特定遺贈の違いを確認する

- みなし譲渡課税の負担がないか確認する

聞き慣れない言葉も多いのではないでしょうか。遺産の分配方法や税金の仕組みが関係するため、弁護士や税理士など、専門家へ相談することも念頭におきながら読んでみてください。

遺贈寄付の注意点①:遺贈寄付は、しっかりとした形で残す

遺贈寄付が無効にならないためにも、法的な形式に沿って作成することが大切です。遺言書の作成にあたっては、公証人が作成するので基本的に形式的な不備のない公正証書遺言を検討してみましょう。

遺言書を自筆で作成した場合、署名や日付漏れなどうっかりミスで無効になる可能性があります。一方、公正証書遺言は形式不備で無効になることは基本的にありません。さらに、公正証書遺言は公証役場で預かるため、紛失リスクがありません。

ただ、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用することで、形式不備や紛失リスクを防ぐことができますので、こちらを検討しても良いでしょう。

遺贈寄付の注意点②:遺言執行者を決めておく

遺言執行を滞りなく進めるために、あらかじめ遺言執行者を決めておきましょう。遺言執行者の役割は、遺言書の開示や財産目録の作成、財産の引き渡しや結果報告を通じて、遺言書の内容を実現させることです。

遺言執行者は、遺言による利害関係が生じない中立的な立場の人物が望ましいので、法定相続人や遺贈を受ける受遺者を遺言執行者に指定しない方が良いでしょう。

遺言執行者は、遺贈寄付や相続の知識をもつ弁護士や信託銀行に任せることがあります。遺産の種類や数量が多く、遺言の内容が複雑な場合は、弁護士や信託銀行を遺言執行者に選ぶことも選択肢として考えられます。

遺贈寄付の注意点③:遺留分に配慮する

遺贈寄付する際は、相続人の遺留分にも配慮しましょう。遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保証された遺産の取り分です。

法定相続人は、遺留分に不足する金額を受け取る権利を主張できます。遺留分に配慮せず遺贈寄付すると、寄付した団体と相続人の間でトラブルになる可能性があります。例えば「全財産を団体に遺贈する」とした場合、遺産を1円も受け取れなかった遺留分を有する相続人は、寄付先の団体に対して遺留分相当額を渡すよう主張できるのです。

寄付先の団体と遺族が争うことを望む人は、まずいないでしょう。無用なトラブルを避けるため、遺留分の金額を想定してから遺贈寄付の額を決めてください。

遺贈寄付の注意点④:包括遺贈か特定遺贈の違いを確認する

遺贈寄付では、どの資産をどのくらいの割合で遺贈するか考えておくことも大切です。そこで知っておきたいのが、包括遺贈と特定遺贈です。

- ・包括遺贈:遺産の全体について割合を指定して遺贈

- ・特定遺贈:具体的な遺産を個別に指定して遺贈

例えば、包括遺贈は「全財産の3分の1」など割合を指定するものです。一方、特定遺贈は「○○の不動産」や「預貯金○○円」など特定の遺産を指定します。

遺産といっても、資産だけでなく負債を含むこともあるでしょう。包括遺贈の場合、遺贈を受ける「包括受遺者」は相続人と同一の権利義務を有するため、遺贈寄付を受ける個人や団体が負債を引き継ぐことになります。

包括遺贈は受ける団体にリスクがありますので、これを受け入れる団体は限られています。包括遺贈を検討する際は、寄付先団体に必ず確認しましょう。

遺贈寄付の注意点⑤:みなし譲渡課税の負担がないか確認する

不動産や株式などを遺贈寄付する場合、みなし譲渡課税の負担について注意しましょう。みなし譲渡課税とは、不動産や株式などに含み益がある場合にかかる税金です。

みなし譲渡課税を納めるのは、原則として寄付を受ける団体ではなく法定相続人です。よって株式や不動産を団体へ遺贈寄付した場合、含み益があると、相続人はその財産を相続していないのに税金を支払う義務が発生します。

なお、相続人にみなし譲渡課税が発生しない方法として、以下のような方法があると言われています。

- ・換価遺言による遺贈をおこなう(諸説あり、確実とは言えません)

- ・みなし譲渡課税の非課税特例を申請する(一定の要件が必要です)

- ・遺言書でみなし譲渡課税の納税者を受遺者に指定する(相続人に一時所得が発生する可能性があります)

いずれの方法も、税金や遺贈に関する専門的な知識が必要です。税理士などへ相談しながら手続きを進めましょう。

以上が、遺贈寄付の5つの注意点となります。遺言執行者の指定や遺留分の配慮など、スムーズな遺贈寄付のために覚えておきましょう。

遺贈寄付の現状

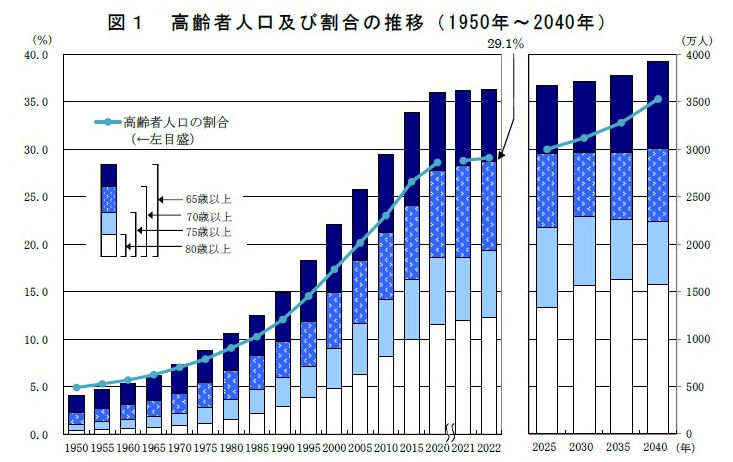

遺贈寄付に絞ったデータは確認できませんでしたが、遺言による寄付を行う人は今後増加することが予想されます。

2012年ごろのデータですが「自分の遺産の一部を寄付しても良い」と考えている人は、40歳以上で約2割*でした。下図のように今後は高齢化が進むため、遺贈による寄付を行う人は増えることが推察されます。

*参考:日本の寄付の現状と課題|公益法人information

ここまで読んで、手続き方法や注意点など、遺贈寄付の基礎知識が得られたのではないでしょうか。最後に、おさらいを兼ねて遺贈寄付のよくある疑問をご紹介します。

遺贈寄付でよくある4つの疑問

ここでは、遺贈寄付でよくある4つの疑問へお答えします。

- 不動産を遺贈すると新たに税金が発生する?

- 相続財産から寄付すると寄附金控除を受けられる?

- 遺贈寄付先にはどこがある?

- 遺言書には種類があるって本当?

遺贈寄付では避けて通れない税金や控除についての内容を含むため、ぜひご覧ください。

1.不動産を遺贈すると新たに税金が発生する?

不動産の遺贈では、遺贈を受けた団体や相続人に新たに税金が発生する可能性があります。特に意識しておきたい税金は次の3つです。

- ・登録免許税

- ・不動産取得税

- ・みなし譲渡課税

登録免許税や不動産取得税は、不動産を受け取った者にかかる税金です。登録免許税の税率は相続人の場合は1000分の4ですが、受遺者の場合は1000分の20になります。また、相続人には原則として不動産取得税はかかりませんが、受遺者にはかかります。

みなし譲渡課税は、法定相続人に納税義務が生じます。ただし、みなし譲渡課税は必ずかかるものではなく、不動産や株式などに含み益がある場合のみ発生するものです。遺贈の税金については、以下の記事でさらに解説しているためご一読ください。

2.相続財産から寄付すると寄附金控除を受けられる?

相続財産からの寄付の場合でも寄附金控除を受けられます。ただし寄附金控除を受けるには、寄付した相続人の確定申告が必要です。

寄附金控除の手続きや仕組みに関しては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

関連記事

3.遺贈寄付先にはどこがある?

遺贈寄付先の候補として、NPOや自治体などがあります。

各NPO法人は、さまざまな社会貢献や支援をおこなっています。興味のある分野や支援したい地域などを考え、団体のホームページや会報誌などを参考に、寄付する団体を選ぶのがおすすめです。NPOへ遺贈寄付するとお礼状や活動報告が届くため、遺族にとっても故人への誇りを感じられるのではないでしょうか。

なお、本記事でもgooddoマガジンが厳選したおすすめの遺贈寄付先をご紹介しています。「遺贈寄付先を知りたい」という方はぜひご一読ください。

自治体に寄付した遺産は、町の発展や整備のための資金として活用されます。思い入れのある土地に恩返しができるため、身近な遺贈寄付先として有力な候補といえるでしょう。

4.遺言書には種類があるって本当?

遺言書には主に下記の2種類があります。

- ・自筆証書遺言:自書で作成。自宅もしくは法務局などに保管する。

- ・公正証書遺言:公証役場で手続きを行って作成する。公証役場で保管する。

作成方法や保管場所、手数料などが異なります。詳しくは下記記事をご一読ください。

>>遺言で寄付するには?遺贈寄付の準備に必要な基礎知識を解説

まとめ:遺贈寄付をするなら、手続き方法や税金に注意が必要

今回は、遺贈寄付の基本情報や注意点などを解説しました。ポイントをまとめると次の通りです。

- ・遺贈寄付とは、社会貢献のために遺産をNPOなどへ寄付すること

- ・遺贈寄付の手続きは、専門家へ相談すると安心

- ・遺贈寄付先にはNPOや自治体などがある

- ・遺留分への配慮や、みなし譲渡課税の負担など注意点がある

遺贈寄付は遺言書の作成などを含むため、専門家の助けがあると安心です。とはいえ、弁護士へいきなり相談するのはハードルが高いと感じる人もいるはず。

そこでまずは、遺贈を受け付けている寄付先への資料請求を考えてみてはいかがでしょうか。インターネットから手軽かつ無料で請求できます。

「遺贈寄付を考えているけれど、いきなり弁護士に相談するのは抵抗感がある」という方は、まずは遺贈の無料パンフレットを請求してみませんか。下記からgooddoマガジンおすすめ遺贈寄付先の団体を確認できますので、ぜひチェックしてください。

寄付した遺産がどのように役立てられるのか、知ることから遺贈寄付を始めてみてくださいね。

<記事監修>

一般社団法人 全国レガシーギフト協会 理事/遺贈寄附推進機構 株式会社 代表取締役

信託銀行の本部にて、全国の営業店から1500件以上の相続トラブルと10,000件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ(後の全国レガシーギフト協会)。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。