いざ「寄付しよう」と思っても、怪しい団体をどう見抜けばよいか分からず、不安になりませんか。

自分のお金を寄付するからには、できるだけ信頼感のある団体に寄付したいですよね。そこで本記事では、以下の内容を紹介します。

- 寄付してはいけない団体を見分ける2つのポイント

- 専門家によるおすすめの寄付先5つ

定期的な情報発信や、寄付の使途の説明が行われていない団体への寄付は、慎重に検討しましょう。このような団体に、どうしても寄付をしてみたい気持ちが残る場合は、電話やメールで直接問い合わせ、納得してから寄付することを強くお勧めします。

問い合わせても情報を公開しない団体への寄付はするべきではありません。

「寄付してはいけない団体を避けたい」

「怪しい団体の見分け方を知りたい」

と考えている人は、寄付先を選ぶ際の参考にしてみてください。

寄付してはいけない団体とは?見分ける2つのポイントを解説

まずは「寄付してはいけない団体を見分けるポイント」を2つ紹介します。

- 定期的に情報を発信しているか

- 寄付の使途が説明されているか

たとえばホームページの更新が数年単位で滞っていたり、寄付をお願いしているものの集めた寄付金をどのように活用するのか記載がない場合は、寄付を考え直した方がよいです。

どういうことか、詳しく見てみましょう。

ポイント1:定期的に情報を発信しているか

寄付してはいけない団体かどうかを見分けるポイントの1つに、定期的な情報発信が行われているかどうかが挙げられます。

たとえば多くの団体では、以下の情報をホームページなどで定期的に公開・更新しています。

- ・事業(活動)報告書、決算書、年次報告書などの資料

- ・これまでの活動実績や活動内容

- ・最新の役員名簿 など

これらの情報がホームページなどで公開されていない団体は、寄付をするかどうかを慎重に検討し直したほうがいいとgooddo編集部は考えます。

ポイント2:寄付の使途が説明されているか

寄付してはいけない団体かどうかを見分けるポイントの2つ目に、寄付の使途が説明されているかどうかが挙げられます。

たとえば寄付のお願いはしているものの、集めた寄付金をどのように活用するのか公開していない場合です。また、寄付をどのように活用するか記載されているにも関わらず、記載どおりに寄付が活用されていない場合も要注意です。

たとえば「貧しい子どもを支援するために寄付を活用する」と記載しながら、集めた寄付金が別の活動に使われているのはおかしいですよね。

寄付募集の目的と使途が整合しているかどうかは、団体ホームページなどで公開されている「事業(活動)報告書」が参考になります。報告書には具体的な活動の内容が記載されているので整合性を確認しやすいです。また、どの事業にどれだけの金額を使ったかを説明している団体もあります。

ここまでの内容をまとめます。

【寄付してはいけない団体の見分け方】

- ・ホームページなどに決算書や活動報告書が掲載されていない、活動の情報が定期的に更新されていない

- ・寄付の使途について説明がない、もしくは説明と実際の使途の整合性がない

上記のような団体への寄付はおすすめしません。

どうしても理念や活動内容が気になり、寄付を諦めきれない場合は、団体に直接メールや電話をし、決算書や報告書などを開示してもらいましょう。請求通りに情報が開示され、団体の対応も信頼できると判断できる場合は、寄付を検討してみても良いでしょう。

逆に、依頼しても活動報告や決算書を提示してもらえない団体へは、寄付をするべきではありません。

続いて、おすすめの寄付先を紹介します。

なお、寄付をする思いが固まっている方は厳選した寄付先を紹介していますので、ぜひこのまま読み進めてください!

一方、<寄付をするか100%は決めていない>という方は、実話に基づくマンガを通して、寄付をした先の未来を先取りしてみませんか?

マンガの最後には、専門家一押しの、信頼できるおすすめの寄付先を掲載しているので、ぜひ最後までご確認ください!

専門家のコメント付き!寄付先のおすすめの団体5選

「寄付してはいけない団体」を見分けるポイントは分かったものの、「結局どこに寄付するのが良さそうなのだろう」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで以下では、寄付アドバイザーの注目ポイントとともに「寄付先として信頼感のある、おすすめの団体」を5つ紹介します。

【信頼感のある、寄付先のおすすめ団体5選】

1.公益財団法人 日本ユニセフ協会:知名度の高さが信頼に

ユニセフはこんな人にオススメ!

- ・子どもが笑顔でいられる社会になってほしい

- ・世界の色々な国で多くの問題があるので、どこを支援したらいいかわからない

- ・活動歴が長い団体には安心を感じる

ユニセフは190の国と地域で子どもたちの命と健やかな成長を支えるため、保健、栄養、水と衛生、教育、児童労働などからの子どもの保護、緊急支援・人道支援の分野で活動しています。

活動を通して「すべての子どもの権利が実現される世界」を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 国連機関ならではのスケールの大きな質の高い支援ができる。2019年のワクチンの供給数は24億回

- マンスリーサポートでできることが具体的に示され、支援の成果の報告が充実

- 著名人、企業・団体などユニセフの多くの支援者の存在が活動を支えている

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】ユニセフの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

2.認定NPO法人 カタリバ:ナナメの関係で支援者と伴走

カタリバはこんな人にオススメ!

- ・教育の可能性や重要性を信じている

- ・実績や社会的な信頼は大事だと思う

- ・家庭や学校で困難を抱える子どもでも、成長の機会を得られる社会になってほしい

カタリバは、自身ではどうすることもできない家庭環境などの課題を抱える子どもたちを対象に、居場所・学習・食事を地域と連携しながら届ける活動などを行っています。

東京都に認定されたNPO法人で、活動実績が評価されたことで受賞歴も多数あります。

活動を通じて「すべての10代が意欲と創造性を育める未来」の実現を目指しています。

河合さんの注目ポイント3つ!

- タテの関係(親や先生)でも、ヨコの関係(同世代の友だち)でもない「ナナメの関係という共成長モデル」「10代に伴走」「個人の成長を支える強い組織文化」が強み

- 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探求学習の実践支援などの活動を、全国で展開

- 活動に関わった10代の声の紹介、カタリバの仲間紹介、支援者/企業紹介など、いろんな人や支援者の関わりの特徴が伝わってくる

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】カタリバの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

3.認定NPO法人 Learning for All :包括的な支援に特徴あり

Learning for All はこんな人にオススメ!

- 質の高い学習支援をこどもたちに届けたい!

- 全国のたくさんの子どもの役に立ちたい!

- 専門家やメディアの評価が高い活動を支援したい!

Learning for All は、貧困をはじめとした様々な理由で生きづらさを抱える子どもたちに学習支援、居場所提供、食事提供などを行いながら、保護者たちのサポートも行っています。さらに、支援のノウハウを展開したり、ノウハウを共有するしくみを構築しています。

東京都に認定されたNPO法人です。受賞歴も多数、メディアにも多く取り上げられています。

活動を通して「子どものあらゆる『貧』と『困』の本質的解決」を目指しています。

河合さんの注目ポイント3つ

- 困難を抱えた子どもたちへの包括的支援、人材育成、普及啓発・アドボカシーの活動に特徴

- 「月1,000円で一人の子どもに1時間分の勉強」など、寄付金でできることが分かりやすい

- 企業、自治体などのパートナー、学生ボランティア卒業生のアラムナイ(同窓会)といったコミュニティの存在

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】Learning for All の気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

>>Learning for All に関する記事一覧はこちら

4.認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ:全国10,867箇所の「こども食堂」と協働

むすびえはこんな人にオススメ!

- ・子どもにとって食べることは大事だと思う人

- ・子どもの頃から多様な価値観に触れる方が良いと思う人

- ・子どもが食を楽しめる社会になって欲しいと思う人

むすびえは

・各地域のこども食堂ネットワークの支援

・社会に貢献したいと考えている企業・団体と協働でこども食堂の支援

・こども食堂に関する調査・研究

を行っています。

東京都に認定されたNPO法人です。創設者の湯浅誠さんは、1990年代からホームレス支援に従事し、3年間内閣府参与に就任していた実績があります。

こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくることをめざしています。

河合さんの注目ポイント3つ!

- こども食堂の実態・効果・課題の調査や、協力関係にある全国の地域ネットワーク、企業や団体との連携協働を通して全国のこども食堂を応援している。

- 食材や物品を提供する企業や支援者の情報が一旦むすびえに集まることで、全国のこども食堂に対して公平に情報が届けられる

- 「こども食堂全国箇所数調査」や『こども食堂白書』の出版など団体自らが行う調査研究が充実している。全国のこども食堂の状況を知りたいと思ったらまず、むすびえの調査に目を通すのがおすすめ

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】むすびえの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

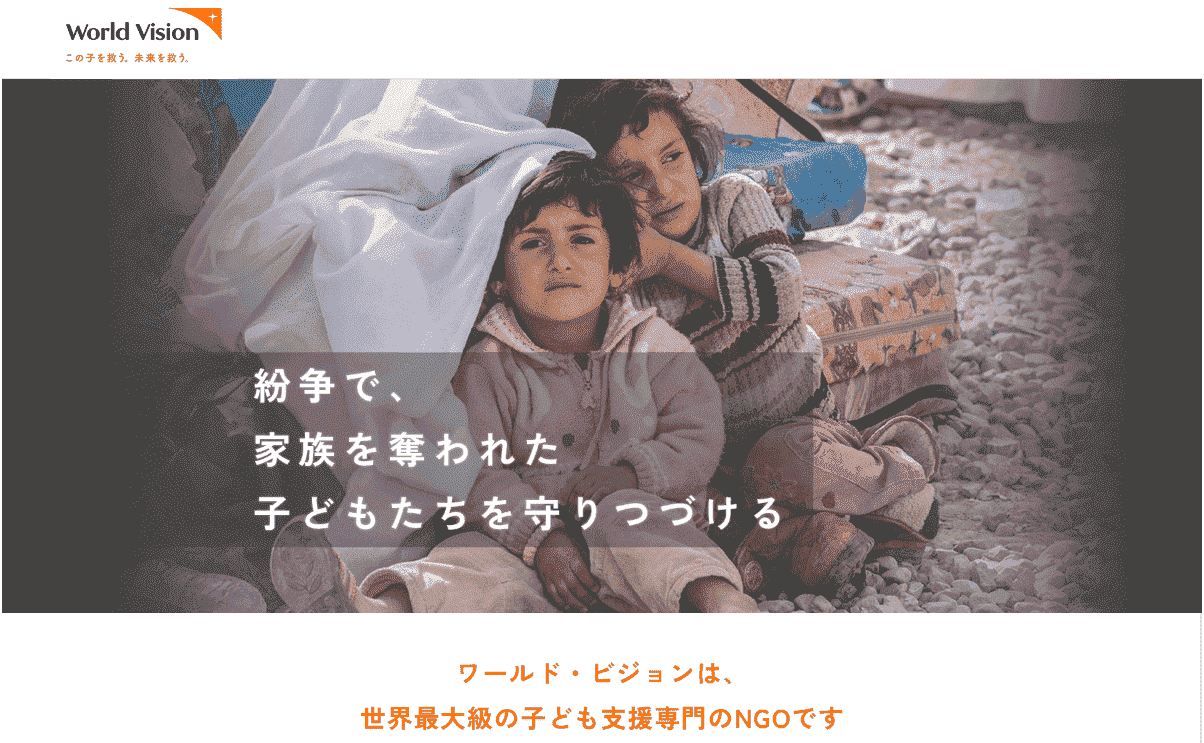

5.認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン:恐怖の中にいる子どもたちを支援

ワールド・ビジョン・ジャパンはこんな人にオススメ!

- ・戦争や内戦の被害を受ける子どもの命を守りたい

- ・パレスチナをはじめ世界の最も危険な地域での活動を支援したい

- ・サポーターとして世界の子どもを継続的に支援したい

ワールド・ビジョン・ジャパンは、約100カ国において保健、水衛生、生計向上、教育、栄養の分野での開発援助や緊急人道支援を通して、困難な状況で生きる子どもたちのために活動しています。

既存記事のこの場所に記事のテーマ特有の文言が入っていたら挿入

国連機関に公認・登録された世界最大級の子ども支援専門の国際NGOです。

gooddo編集部の注目ポイント3つ!

- パレスチナ、ウクライナ、シリアなどで緊急の支援を必要とする子どもたちの命を守り、未来を救うための活動に特化している

- 「病気・栄養不良、教育機会の損失、児童労働・児童婚・搾取など、自然災害や紛争の影響を受けた子どもたちのニーズに幅広く対応している

- 世界各地で185以上の事業で成果をあげており、各国政府や国連とも連携事業を行う信頼できる団体

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

【実際どう?】ワールド・ビジョン・ジャパンの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

このように考えている方は、この機会に遺贈寄付を考えてみませんか?

生前に手続きを済ませるだけで、自分の遺産を支援団体に寄付(遺贈寄付)できます。

遺贈寄付先の選び方をチェックする

寄付は月々の継続寄付がオススメ

お金の寄付には主に以下の2つの方法があります。

- 継続寄付:月々決まった金額を継続的に寄付

- 都度寄付:都合の良いタイミングで好きな金額を一度だけ寄付

特に継続寄付は、安定的に支援を届けられるためオススメです。

多くの社会課題は、すぐに解決できるものではなく長期的な支援を必要としています。継続寄付によって団体は寄付収入の目処が立てられ、長期の支援計画を立てやすくなるのです。

多くの団体で、継続寄付者向けに定期的に活動報告が送られたり、報告会が開催されたりしています。定期的に報告を受けることで、寄付者は、団体が取り組む社会課題が解決に向かっていることを見守ることができます。また自分の寄付の効果を実感しやすいのです。

継続寄付の手続きはとても簡単です。月々の寄付金額やクレジットカード情報、個人情報を一度登録してしまえば、あとは毎月自動的に引き落とされます。

寄付を続けられなくなった時も煩雑な手続きは必要なく、団体のホームページ上で簡単に退会手続きができます。

寄付してはいけない団体かどうか、チェックポイントがある

今回は、初めて寄付する人でも団体選びを間違えないため「寄付してはいけない団体かどうかチェックするポイント」について解説しました。ここで、紹介した内容をまとめます。

- ・定期的に情報発信をしていない団体や寄付の使途について説明がない団体への寄付は要注意

- ・上記を公開していない団体へは直接問い合わせ、報告書などを入手して検討すべき

- ・情報開示の依頼に対応しない団体への寄付はすべきではない

寄付は、信頼できる団体に託したいですよね。寄付を検討している人は、ぜひ積極的に寄付先の団体が発信している情報をチェックしてみてください。

なお「寄付先の団体をもっと知りたい」という方は、こちらをご一読ください。「子ども」「貧困」「気候変動」などのジャンル別におすすめの団体を紹介しています。また、長く混乱が続くウクライナの人々を支援している団体も紹介しています。

>>寄付先のおすすめNPO団体は?失敗しない選び方を専門家が徹底解説!

また「寄付しようか悩んでいるけれど、不明点・疑問点がある」という方は、こちらもご一読ください。

>>寄付の方法や節税メリットなど、寄付・募金のよくある疑問に答えます

「そもそも寄付や募金との違いって何だろう?」

「寄付する意味や寄付の方法って何があるのだろう?」

このような点が気になっている方は、ぜひ下記記事もご一読ください。

>>寄付とは?寄附や募金、義援金との違い、おすすめの寄付先を紹介

▼オススメの寄付先団体5選

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| 日本ユニセフ協会 | ・国連機関ならではのスケールの大きな質の高い支援ができる。2019年のワクチンの供給数は24億回 ・マンスリーサポート(月2,000円など、寄付額は任意)でできることが具体的に示され、支援の成果の報告が充実 ・著名人(親善大使を担う人もいる)、企業・団体などユニセフの多くの支援者の存在 |

| カタリバ | ・「ナナメの関係という共成長モデル」「10代に伴走」「個人の成長を支える強い組織文化」が強み ・魅力的なプログラム開発、活動を全国8か所で展開 ・活動に関わった10代の声の紹介、カタリバの仲間紹介、支援者/企業紹介など、いろんな人や支援者の関わりの特徴が伝わってくる |

| Learning for All | ・困難を抱えた子どもたちへの「学習支援」と「居場所支援」を軸にした包括的支援が特徴 ・寄付金でできることのわかりやすさ(月1,000円で一人の子どもに1時間分の勉強、月3,000円で1日分、月10,000円で高校進学) ・企業、自治体など子どもの貧困を本質的に解決するためのパートナーや学生ボランティアの存在 |

| 全国こども食堂支援センター・むすびえ | ・全国10,867箇所のこども食堂を、協力関係にある全国の地域ネットワーク、企業や団体との連携協働を通して応援 ・公平・中立な支援 ・「こども食堂全国箇所数調査」など調査研究が充実 |

| ワールド・ビジョン・ジャパン | 【gooddo編集部の注目ポイント3つ!】 ・パレスチナ、ウクライナ、シリアなどで緊急の支援を必要とする子どもたちの命を守り、未来を救うための活動に特化している ・「病気・栄養不良、教育機会の損失、児童労働・児童婚・搾取など、自然災害や紛争の影響を受けた子どもたちのニーズに幅広く対応している ・世界各地で185以上の事業で成果をあげており、各国政府や国連とも連携事業を行う信頼できる団体 |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。