ネグレクトとは、保護者が子どもに対して必要な養育や世話を怠る行為を指します。

「毎日同じ服装で汚れているけど、ネグレクトなのかわからない」

「瘦せていて顔色があまりよくない、他人の家の子どもだから」

身近にこのような子どもがいて気になっていても、そのまま見過ごしてしまうことがあるかもしれません。

しかし、いち早くサインに気付いてあげることで、子どもを救えることもあります。

そこで本記事では、

- ・ネグレクトとは何か

- ・ネグレクトの具体例と子どもの特徴

- ・ネグレクトに悩む子どもの支援方法

について解説します。

ネグレクトについて知りたい方、ネグレクトを受けている子どもを助けたい方はぜひ参考にしてみてください。

ネグレクトとは

ネグレクトとは、「幼児・児童・高齢者・障害者などに対し、その保護、世話、養育、介護などを怠り、放任する行為のこと」を意味します。

子どもへのネグレクトは、「育児放棄」「育児怠慢」「監護放棄」などを指し、「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」とならぶ児童虐待の1つです。

児童虐待の防止等に関する法律では、次の通りに定義されています。

ネグレクトの定義

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

※前二号は「身体的虐待」「性的虐待」、次号は「心理的虐待」

引用:厚生労働省「児童虐待の防止等に関する法律」

例えば、「食べ物を与えない」「不衛生のまま放置する」「家に閉じ込める」「病気にもかかわらず病院へ連れて行かない」なども児童へのネグレクトとして挙げられます。

ネグレクトの例については、ネグレクトの具体例と子どもの特徴で解説します。

出典:厚生労働省e-ヘルスネット「ネグレクト(ねぐれくと)」

出典:八王子市「児童虐待の定義」

ネグレクトが起きている背景と子どもへの影響

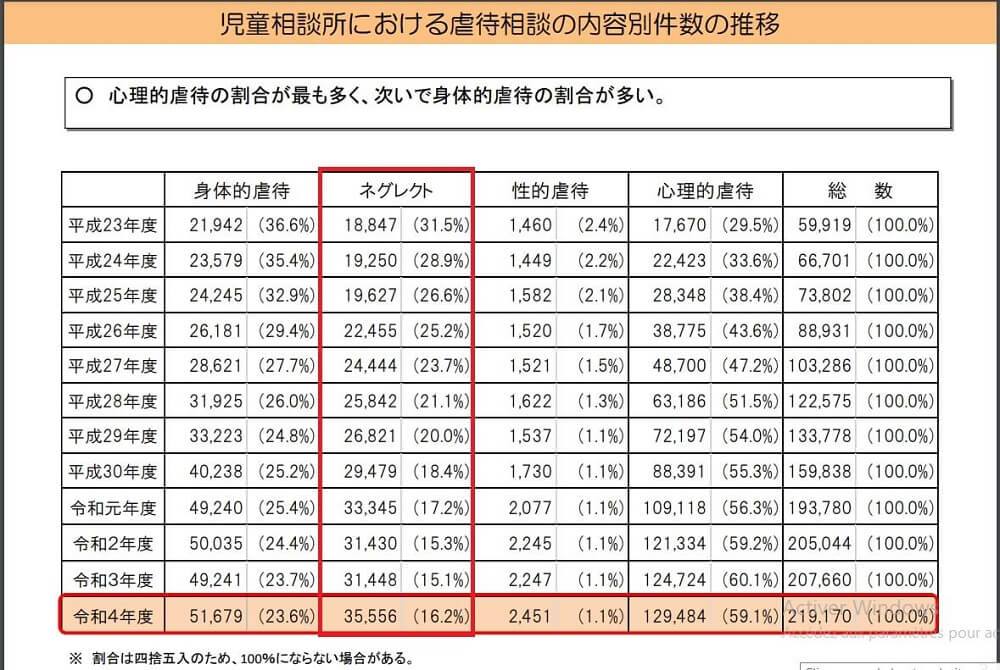

児童虐待の相談件数が増える中、ネグレクトも例外ではありません。ここでは、ネグレクトの増加の推移と起きてしまう要因、子どもに与える影響について見ていきましょう。

ネグレクトは年々増加

子ども家庭庁の調査によると、令和4年度の児童相談所における虐待相談件数の内訳は、身体的虐待51,679 件(23.6%)、ネグレクト35,556件 (16.2%)、性的虐待2,451 件(1.1%)、心理的虐待129,484件 (59.1%)。

ネグレクトの相談件数は平成23年度に18,847件だったのに対して、令和4年には35,556件にも増えています。10年で2倍近く、前年度より4,108件(+ 13.0%)も増え、過去最多を更新しました。

これらの調査から、ネグレクトを受けている子どもたちがかなりの数いることがわかります。

出典:子ども家庭庁「令和4年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」

複数の要因が絡まって発生

子どもへのネグレクトは、貧困、保護者の育児経験不足や精神的ストレスなど、複数の要因が絡み合って生じます。

例えば、母子家庭で母親がうつ病を患い就労できず、子どもの世話ができないためにネグレクトに至っているケースもあります。

ネグレクトに至る保護者の特徴や抱える課題も多様です。中でも保護者の特徴としてよく見られるのが、①一人親、②貧困、③衛生管理が不十分、④世代間連鎖、⑤能力の不足や病気、⑥援助拒否などです。

ネグレクトを防止するには、保護者が抱える課題を軽減するような支援も必要とされます。

出典:こども家庭庁「子ども虐待対応の手引き(令和6年4月 改正版)」

心身の成長・人格形成に影響を与える

ネグレクトを受けた子どもは、衛生・健康・健全な発育が損なわれるだけではありません。学校への登校がままならないケースもあり、知的発達が十分に得られないこともあります。

さらに、幼少期にネグレクトを受けた場合、適切な親子関係や対人関係が築かれないまま成長するため、将来の人格形成に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。

子どもの心身の成長や人格形成に影響を与えるネグレクトは、子どもに対する権利侵害にあたるのです。

子ども虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害である

引用:厚生労働省「子ども虐待の援助に関する基本事項」

ネグレクトの具体例と子どもの特徴

ネグレクトは子どもの不衛生、不登校など生活習慣に関するものから、死亡してしまうような事例まであり、その範囲はとても広いため、どこからがネグレクトなのか判断がつかない場合も少なくありません。

ネグレクトは以下の4つに分類されています。

- ・身体的ネグレクト

- ・医療的ネグレクト

- ・情緒的ネグレクト

- ・教育的ネグレクト

これらの具体例と子どもたちに見られる特徴を紹介します。

身体的ネグレクト

身体的ネグレクトとは、親や養育者が十分な食事や衣類、住環境など衣食住を適切に与えないこと、また監護を怠り子どもを危険にさらしてしまうことを指します。

<具体例>

- ・食事を与えない

- ・家に閉じ込める

- ・長時間一人にする

<子どもの特徴>

- ・標準的な体型と比較して成長が遅れている

- ・栄養失調で痩せている

- ・自宅の環境が不衛生

- ・不衛生な服を着ている

身体的ネグレクトの中には、餓死するような深刻な事例が現在も発生しています。また、パチンコや買い物などの間、車内に放置された子どもが熱中症で死亡したり、保護者が留守中の火災で乳幼児が死亡したりするような事例もあります。

医療的ネグレクト

医療ネグレクトは、子どもが医療・健康のケアが必要であるにもかかわらず、十分にケアを受けさせないことを指します。医療機関などを受診するのを遅らせることで、重い病気になるリスクや場合によっては死につながるケースもあります。

<具体例>

- ・けがや病気の治療を受けさせない

- ・予防接種を受けさせない

- ・病院には連れて行くものの、治療に同意しない(例:宗教上の理由による輸血拒否や手術拒否など)

<子どもの特徴>

- ・治療が必要なけがや病気が見られる

- ・重度の低栄養障害が見られる

- ・むし歯が多い

情緒的ネグレクト

情緒的ネグレクトは、親や養育者が子どもに愛情を与えず、関心を示さないなど、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えないことです。

<具体例>

- ・構ってほしい子どもに対して無視したり、拒絶したりする

- ・他の子どもや大人との関わりを妨げる

<子どもの特徴>

- ・落ち着きがない

- ・言葉よりも手(暴力)が先に出る

- ・無気力・無関心

- ・引きこもり

教育的ネグレクト

教育的ネグレクトは、親や養育者が子どもに必要な教育を受けさせないことを言います。

<具体例>

- ・学校に入学させない

- ・学校・幼稚園などに通わせない

- ・不登校を放置する

<子どもの特徴>

- ・平日に公園や繁華街などで時間を過ごしている

- ・遅刻・不登校が多い

ここで紹介した例や子どもの特徴が重なる点が多い場合は、ネグレクトを受けている可能性があります。ただし、個人では判断せず以下で紹介する児童相談所や支援センターなどに相談しましょう。

児童虐待としつけとの違いについて知りたい方は、こちらの記事をご一読ください。

>>どこから児童虐待になる?しつけとの違いも解説

ネグレクトを受けている子どもへの行政支援

ネグレクトを含む児童虐待を防止するために、以下の施設ではさまざまな支援を行っています。

- ・児童相談所

- ・こども家庭センター

それぞれ、どのような支援があるのか解説します。

【子ども向け・親向け】児童相談所による支援

ネグレクトなどの虐待を受けている可能性がある子どもを発見した場合は、地域の児童相談所などに相談することが義務付けられています。

「他人の家のことだから」「勘違いかもしれない」と躊躇せずに、児童虐待かもと思ったらまずは児童相談所に相談してみましょう。相談することで子どもが救えるかもしれません。

児童相談所・虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)に連絡すると、最寄りの児童相談所につながります。

住所などの詳しい情報は、児童相談所一覧をご参照ください。

また、「親子のための相談LINE」は第三者ではなく、子ども(18歳未満)や親が相談できるLINEアカウントです。親子関係や子育てについて悩んだときに相談すると専門員が応じてくれます。

【親向け】こども家庭センターによる支援

平成6年4月からは、こども家庭センター(旧:子育て世代包括支援センター)が順次各市町村で設置されています。

児童虐待を減らすために情報確認が速やかにできるよう、「母子保健」と「児童福祉」の組織が一体化されました。

子ども家庭庁によると、子育てをしている母親の6割が近所に預かってくれる人がいない孤立した状態にあるとされています。

こうした中、大阪府豊中市では、乳幼児と就学している子どもがいる場合、家事や子どもの一時預かりなどの支援を行う取り組みを始めています。

子育てに悩むお母さん、お父さんは「赤ちゃんが泣いてばかりで困る」「イライラして子どもにあたってしまう」といった些細な悩みであっても、各市町村の子育てセンターへ気軽に相談してみると良いでしょう。

出典:政府広報オンライン「こども家庭センター」

ネグレクトに悩む子どもに身近な大人ができる支援

ネグレクトなど虐待を受けている子どもを間接的に支援することもできます。

- ・ボランティアに参加する

- ・支援団体に寄付をする

それぞれの支援方法を解説します。

ボランティアに参加する

ネグレクトの子どもを支援する方法の1つは、支援団体や児童養護施設でボランティア活動をすることです。

児童養護施設等への入所理由として最も多いのは「父母による虐待・酷使」で、次に「父母の放任怠だ」「養育拒否」「棄児」などのネグレクトが続いています。

ネグレクトなどの虐待を受けている子どもたちは、悩みや相談に耳を傾けてくれる信頼できる大人の存在が必要です。

また民間の支援団体では、行政の支援だけでは届かない子どもたちを支援しています。支援団体では、子どもへの食事提供や学習支援、イベントの開催などのボランティアなどを募集していることがあります。

支援団体に興味がある場合は、こちらのネグレクトに悩む子どもを支援する団体を参照してください。

出典:子ども家庭庁「児童養護施設入所児童等調査の概要」

児童養護施設にいる子どもたちへの支援に興味がある方は、以下の記事もご一読ください。

>>【厳選】日本の孤児院・児童養護施設の子どもに寄付したい!支援団体を3つ紹介

>>児童養護施設へ寄付するには?児童の自立を支援できるNPO4選

支援団体や養護施設に寄付する

支援団体や養護施設にお金やモノを寄付する方法もあります。ただし、モノを送る場合はその団体がどのようなモノを必要としているのか確認することが重要です。

実際、食料や衣類などの寄付は、同じモノが集まったり、保管場所の確保が難しかったりといった問題も発生しています。

子どもたちが本当に必要としているモノを手に届けるためには、お金の寄付という形の支援も有効です。

モノの寄付の在り方については、以下の記事をご一読ください。

>>食料や服の寄付は支援に役立てにくい?実際のところを専門家が解説!

虐待を受けている子どもたちの支援方法については、以下の記事も参考にしてください。

>>児童虐待されている子どもへの支援にはどのようなものがある?

ネグレクトに悩む子どもを支援する団体を紹介

ネグレクトを受けている子どもは、貧困状態にある家庭環境にいるケースも少なくありません。母子世帯のうち生活保護を受けているのは約1割程度とされています。

公的支援では行き届かないところで、虐待の被害を受けている子どもたちを救うために、いくつもの支援団体が活動しています。

直接子どもたちへの支援ができなくても「寄付」という形で支援したいという方に向けて、ここでは4つの団体をご紹介します。NPOの専門家の注目ポイントも参考にしてください。

【ネグレクトなどの虐待を受けている子どもに寄付できる団体4つ】

認定NPO法人かものはしプロジェクト:「日本のこどもを取り巻く不条理」をなくす活動に取り組む

かものはしプロジェクトは、日本において、孤立しがちな妊産婦の支援、児童養護施設などを出た若者が社会に巣立っていく応援、子どもや養育者にやさしい地域づくりに取り組んでいます。

カンボジア、インドで「売られる子ども(人身売買)をなくす」活動に取り組んできた、かものはしプロジェクト。2015年ごろから、虐待や貧困で苦しむ日本の子どもたちの声が団体に寄せられるようになりました。「日本でも、子どもの尊厳が踏みにじられているという現状を変えたい」と、2019年に日本での活動を始めたのです。

かものはしプロジェクトは、認定NPO法人として東京都に認定されています。

活動を通して、誰もが生まれてきて良かったと思える社会を支援者とともに実現することを目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 国際協力NGOが国内での支援開始を検討するにあたり、職員に加え、専門性がある外部メンバーとともに、児童虐待やこどもを取り巻く社会課題について学ぶことから着手。現場で当事者と関わりながら調査を進め、事業の構想を練った。理事会でも3年ほど話し合いを重ね、支援者、関係者とも何度も対話を重ねて理解を得るなど、丁寧なプロセスを踏んで、日本事業をスタートしている。

- 当事者の声を聴くことや子どもの権利を尊重することを大事にして事業を展開。日本事業立ち上げ時から試行してきたプロジェクトを経て、現在の事業につなげており、「こどもまんなか社会」を実現するために必要な取り組みを積み重ねている。

- 日本ではまだ取り組む団体の少ない妊産婦支援と、児童養護施設などを退所した若者に支援を届けるアフターケア事業を実施。異なるアプローチを取る2つの事業を柱に、虐待や孤立の予防・早期発見に取り組む「地域の創発・協働事業」も行う。「だれもが尊厳を大切にし、大切にされている世界を育むこと」をめざしこれらの事業に取り組んでている。

認定NPO法人 Learning for All:包括的な支援に特徴あり

Learning for All はこんな人にオススメ!

- 質の高い学習支援を子どもたちに届けたい!

- 全国のたくさんの子どもの役に立ちたい!

- 専門家やメディアの評価が高い活動を支援したい!

Learning for All は、さまざまな理由で生きづらさを抱える子どもたちに学習支援、居場所提供、食事提供などを行いながら、保護者たちのサポートも行っています。さらに、支援のノウハウを展開したり、ノウハウを共有するしくみを構築しています。

活動を通して「子どもの貧困の本質的解決」を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ

- 困難を抱えた子どもたちへの包括的支援、人材育成、普及啓発・アドボカシーの活動に特徴

- 「月1,000円で一人の子どもに1時間分の勉強」など、寄付金でできることが分かりやすい

- 企業、自治体などのパートナー、学生ボランティア卒業生のアラムナイ(同窓会)といったコミュニティの存在

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】Learning for All の気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

>>Learning for All に関する記事一覧はこちら

認定NPO法人CAPNA:日本で3番目の民間団体

虐待された子どもへの電話相談とメール相談、DV被害者のためのシェルターの運営を行っています。

子どもに対する虐待の防止を図り、子どもと家族の福祉の向上に貢献しています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 弁護士と児童養護施設関係者、児童福祉士が中心となって日本で三番目の子ども虐待防止の民間団体として設立

- 取り組む社会的課題の重要性と緊急性

- 1996年以来の広報誌をPDFで見ることができ、地道な活動の蓄積を実感する

社会福祉法人子どもの虐待防止センター:30年を超える活動実績

子育てしている親たちの悩みが深刻にならないように支援し、受容するために「電話相談」「グループケア」「里親・養親支援」などを行っています。

「ひとりでも多くの親たちがいきいきとした子育てができるような社会環境の整備」を目的にしています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 2020年で設立30年。行政には相談しづらいと思っている人がいる現状がある中で、民間団体として続ける意義と、行政との相互協力

- ボランティア相談員養成講座を修了した方は「電話相談員」としての関わりもできる

- 寄付を通して、子育てをめぐるさまざまなサポートをもっと手厚くすることを応援できる

児童虐待を支援する方法については知りたい方は、こちらの記事もご一読ください。

>>虐待される子どもを救いたい!5つの寄付先や支援方法を解説

ネグレクトに悩む子どもたちを支援しよう

本記事では、子どもへのネグレクトについて紹介しました。内容を以下にまとめます。

- ・ネグレクトは、身体的虐待・心理的虐待・性的虐待とならぶ児童虐待の1つで、子どもの重大な権利侵害にあたる

- ・ネグレクトには身体的・医療的・情緒的・教育的の4種類あり、子どもたちの特徴から判断できることもある

- ・ネグレクトを受けいている可能性がある子どもを見かけたら、児童相談所や支援センターに相談する

ネグレクトは、一見して正常に見えることもあるため、ほんの些細な症状やサインに気付いてあげることが重要です。児童相談所などへ相談することで救われる子どもがいるかもしれません。

また、子どもや親自身が直接相談できるホットラインや支援センターもあるので、気軽に相談すると良いでしょう。

直接の支援が難しい場合は、支援団体への寄付でも支援が可能です。

子どもたちを笑顔にするために、 できる形で支援をしてみてはいかがでしょうか。

▼子どものネグレクト対策に寄付できる団体

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| かものはしプロジェクト | ・国際協力NGOが国内での支援開始を検討するにあたり、職員に加え、専門性がある外部メンバーとともに、児童虐待やこどもを取り巻く社会課題について学ぶことから着手。現場で当事者と関わりながら調査を進め、事業の構想を練った。理事会でも3年ほど話し合いを重ね、支援者、関係者とも何度も対話を重ねて理解を得るなど、丁寧なプロセスを踏んで、日本事業をスタートしている。 ・当事者の声を聴くことや子どもの権利を尊重することを大事にして事業を展開。日本事業立ち上げ時から試行してきたプロジェクトを経て、現在の事業につなげており、「こどもまんなか社会」を実現するために必要な取り組みを積み重ねている。 ・日本ではまだ取り組む団体の少ない妊産婦支援と、児童養護施設などを退所した若者に支援を届けるアフターケア事業を実施。異なるアプローチを取る2つの事業を柱に、虐待や孤立の予防・早期発見に取り組む「地域の創発・協働事業」も行う。「だれもが尊厳を大切にし、大切にされている世界を育むこと」をめざしこれらの事業に取り組んでいる。 |

| Learning for All | ・困難を抱えた子どもたちへの包括的支援、人材育成、普及啓発・アドボカシーの活動に特徴・「月1,000円で一人の子どもに1時間分の勉強」など、寄付金でできることが分かりやすい

・企業、自治体などのパートナー、学生ボランティア卒業生のアラムナイ(同窓会)といったコミュニティの存在 |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。