女性のホームレスは男性に比べて数が少ないとされていますが、実際は可視化されにくく、困難な状況にある方が多いのが現実です。

「女性のホームレスはなぜ少ないのか?」

「女性のホームレスを支援するにはどうすればいい?」

このような疑問を持つ方のために、本記事では以下の内容を解説します。

- ・女性のホームレスの実態と特徴

- ・女性がホームレスになる原因や少ない理由

- ・女性のホームレスを支援するためにできること

女性の支援の一つとして、支援団体への寄付やボランティア活動があります。中でも、支援団体への継続的な寄付や衣類・生活用品の提供などが効果的です。

本記事を参考に、女性のホームレス問題について理解を深め、私たちにできる支援を考えてみませんか?

目に見えにくい!女性のホームレスの実態

男性に比べ、女性のホームレスは可視化されにくいと言われています。しかしこれは「ホームレス状態にある女性は少ない」という意味ではありません。女性が抱える特有の問題から「ホームレス」の定義から零れ落ちる人が大勢いるのです。

まずは女性ホームレスの、実態と課題を見ていきましょう。

表面上の女性のホームレスは男性よりも少ない

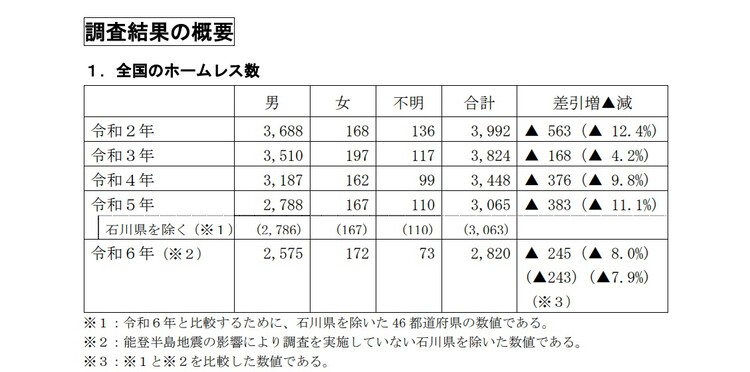

厚生労働省の調査では、女性の数はホームレス全体の数パーセントに留まる一方で、前年の女性167人から2年連続で増加しています。また都道府県別では、特に都市部に集中していました。

さらに65歳以上の一人暮らし女性では、44.1%が相対的貧困にあるというデータも報告されています。都市部を中心に、ホームレスまたは貧困状態にある女性が増えているのが現状です。

出典:厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について」

出典:朝日新聞「高齢単身女性の4割貧困、男性上回る 現役ひとり親世帯と同水準」

東京のホームレスの数については、以下の記事で解説しています。

>>日本では東京にホームレス状態の人が多い?人数や推移を見てみよう

女性のホームレスは把握されにくい

女性が野外で生活することには、男性とは違う困難さがあります。犯罪に巻き込まれる可能性も高いうえ、圧倒的多数である男性ホームレスからの暴力やセクハラの恐れもあるからです。

彼女たちは危険を避け、物陰に隠れるように暮らしています。また夜間は知人宅やネットカフェで過ごす人もいます。

こうした理由から、女性のホームレスの実態を把握するのが難しく、適切な支援が行えないことも課題の一つです。

女性がホームレスになる原因

女性がホームレスになるのには、主に以下の原因が挙げられます。

- ・夫との死別や離別

- ・病気や高齢による失業

- ・パートナーからのDV

- ・家族との不和や親からの虐待

こうした要因には、社会的構造上の課題も大きな影響を及ぼしています。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

夫との死別や離別

日本では長い間、「男性が外で働き、女性は家事を担う」という生活が一般的とされてきました。労働環境や賃金、社会保障も「男性が家計を支える」ことを前提に設定されており、女性の生活や保障はその補助的な位置づけとされてきました。そのため、女性は死別や離婚で単身になると、経済基盤が不安定になりやすい状況に置かれます。

さらに専業主婦として過ごした期間が長い場合、正社員としての就職も難しくなるケースが多く、結果として自立が困難になり、貧困に陥る可能性が高まります。

病気や高齢による失業

女性のホームレスには、精神疾患や知的障害が原因で、サポートが必要な状態にある人もいます。彼女たちは本来、ホームレスになる前に支援が必要です。

また正規雇用率にも、男女間に大きな格差があります。特に、中高年女性の働ける仕事は低賃金で不安定なものが多く、雇用保険や厚生年金の対象外となることが少なくありません。そのため、失業したり高齢で働けなくなるとすぐに生活が成り立たなくなります。

病気や年齢が原因で雇い止めとなり、ホームレスになる人も多いのが現状です。

パートナーからのDV

家や家庭があっても、潜在的にホームレスとなる危険を抱えている女性もいます。

パートナーからDVを受けている女性の多くは、自立したくてもそれができる環境にありません。特に子どもがいる場合、家に留まらざるを得ないケースも見られます。

こうした女性たちは心身ともに危険な状態にあるにも関わらず、外的な支援に繋がれず、経済的な自立も困難な状況に陥ります。たとえパートナーから逃れることができたとしても、ホームレスにならざるを得ないケースも少なくありません。

家族との不和や親からの虐待

近年、若い女性がホームレス状態になるケースも増えています。虐待や経済状況を理由に、家を出ざるを得ない若者たちも少なくないのです。

彼女たちはネットカフェなどを転々として生活しています。また幼いころから自立を促されてきたため、自分からは支援を頼らないのも特徴です。

支援につながれないまま、肉体労働などで体を酷使する人も多くいます。犯罪に巻き込まれることも多く、深刻な社会問題となっています。

若いホームレスの実態については、以下の記事で解説しています。

>>日本の若者ホームレスとは?実態や原因について解説

女性のホームレスが少ない3つの理由

女性のホームレスが少ない主な理由は、以下の3つです。

- ・福祉制度の保護を受けやすい

- ・経済的に自立できず家を出られない

- ・性風俗業がホームレス回避の手段となる場合も

しかし、これらの理由によって女性の貧困が解決されているわけではありません。すでに貧困状態にあり、「ホームレス予備軍」とされる女性も多く存在します。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

福祉制度の保護を受けやすい

国内の生活を保障する制度は、大きく「保険」と「扶助」とにわけられます。社会構造上、女性は社会保険よりも、社会福祉や公的扶助に結びつきやすい社会構造になっています。

扶助では生活の細部にわたって監視が行われ、生活水準が最低限度のものに抑えられています。その一方で、必ずしも適切な支援が行き届いているとは言えません。限られた支援の中で生活が管理され、むしろ自立を難しくさせるケースもあるのです。

ホームレスの支援や生活保護については、以下の記事で解説しています。

>>ホームレス状態の人のための支援とは?取り組みや生活保護について知ろう

経済的に自立できず家を出られない

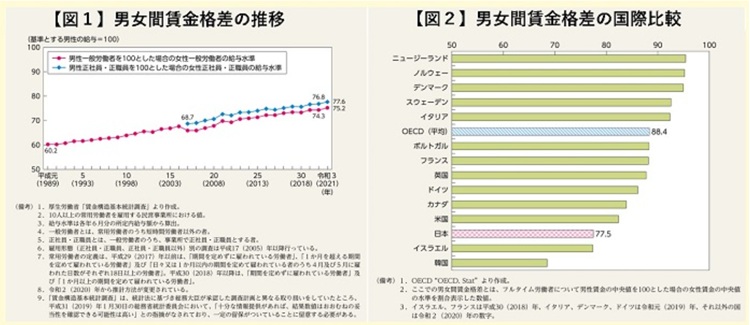

日本は依然として女性が世帯主として自立しにくい社会構造になっています。2021年の男性労働者の給与水準を100とすると、同年の女性労働者の給与水準は75.2です。世界的に見ても、日本の男女間賃金格差が大きいことは問題になっています。

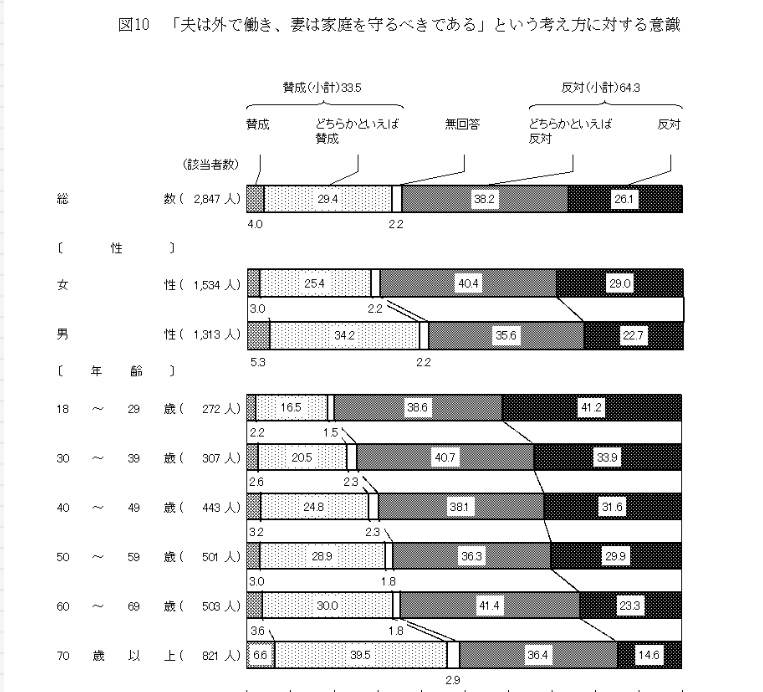

内閣府の世論調査(令和4年)によると、「妻は家庭を守るべきである」という考え方に賛成する人が33.5%と一定数存在しており、依然としてこうした固定的な価値観が根強く存在していることがわかります。

このような意識は、女性が単身で自立しようとする際の障壁となる可能性があると考えられます。

出典:男女共同参画局「男女間賃金格差(我が国の現状)」

出典:内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査(令和4年11月調査)」

日本のホームレスの現状と世界との違いは、以下の記事を参考にしてみてください。

>>日本におけるホームレス、世界の問題点との違いは?

性風俗業がホームレス回避の手段となる場合も

家を出た女性は路上での生活を避けるため、知人や異性の家を転々としているケースもあります。

彼女たちは「ホームレス」にカウントされず、支援の手も届きません。DVや性犯罪などの新たなトラブルに巻き込まれる危険も高くなります。

また住む場所や収入を確保するために性産業に従事するケースもあります。性産業が貧困女性を吸収している実態も、大きな社会問題の一つになっています。

女性のホームレスが抱える問題点

貧困状態にある女性を支援する制度では、ミスマッチや地域格差が生じています。どの制度を利用できるかは、最初に相談する窓口や地域の支援制度に左右され、必要な支援が受けられないケースも多いのです。

また、貧困状態の女性が性犯罪に巻き込まれる可能性もあります。性産業に従事したり、異性の家に居候したりする女性は、「好きでやっている」などと誤解されることも少なくありません。

しかし実際には社会構造の問題から、不安定な生活を強いられているのが現実です。

女性ホームレスの問題は、一部の人だけの課題ではなく、すべての女性に関わる社会問題です。

この問題を根本的に解決するには、賃金格差の是正や生活基盤の安定が不可欠であり、これは国全体で取り組むべき重要な課題となっています。

女性のホームレスのためにできること

女性ホームレスのために私たちができる支援には、以下のようなことが挙げられます。

- ・ボランティアに参加する

- ・衣類・生活用品を寄付する

- ・支援団体に寄付する

持続可能な範囲で、できるだけ継続することが重要です。各支援の方法をまとめました。

ボランティアに参加する

女性ホームレスの支援には、炊き出しや生活支援のボランティアに参加する方法があります。インターネットなどで各団体の特徴や活動内容を調べ、コンタクトを取ってみましょう。

様々な団体がホームレスの支援を行っています。支援は無理せず、継続して行うことがなによりも大切です。自分ができる支援を考え、無理のない範囲で協力すると良いでしょう。

炊き出しについては、以下の記事も参考にしてみてください。

>>ホームレスの人々のための炊き出し活動とは?

>>炊き出しボランティアとは?参加する方法や支援団体も紹介

衣類・生活用品を寄付する

下着や生理用品など、女性特有の日用品を寄付することも、大きな支えとなります。女性ホームレスの中には、男性の支援者には頼りにくい不便を抱えている人も少なくありません。

物品の寄付は、支援団体を通して行うのが効果的です。支援団体は女性ホームレスのニーズや活動場所を把握しています。必要なものを確認し、できる範囲で支援を行いましょう。

支援団体に寄付する

ホームレスを支える支援団体に寄付金を送ることも、重要な支援の一つです。寄付は炊き出しの食材費や支援品の購入に使われます。使い道や支援対象は団体によって違うので、自分の趣旨にあった団体を選ぶのがおおすすめです。

ホームレスに直接寄付を渡すことは避けてください。トラブルの原因になる可能性があるため、寄付は必ず支援団体を通して行いましょう。

女性をホームレスの危機から守る!支援団体5選

女性がホームレス状態に陥らないためには、自立支援や生活支援といった包括的なサポートが欠かせません。現在、困難な状況にある女性や、ホームレス状態にある方々を支援する団体が各地で活動しています。

そうした団体に「寄付」という形で協力することも、女性たちをホームレスの危機から守る有効な手段の一つです。

ここでは、女性の自立支援やホームレス支援に取り組むおすすめの団体を5つ紹介します。NPOの専門家やgooddoマガジン編集部による注目ポイントも、寄付先選びの参考にしてください。

一般社団法人グラミン日本:ノーベル平和賞受賞の取り組みを日本で展開

グラミン日本は、貧困や生活困窮の状態にある日本の方々に低利・無担保で少額の融資、起業・就労支援、フォローアップを行い、貧困から脱却し自立するのを支援するマイクロファイナンス機関です。

借り手の97%はシングルマザーをはじめとした女性で、ほとんど貸し倒れのない実績を持っています。また、発展途上国のみならず先進国でも貧困削減の成果を上げています。

支援を通して「貧困のない、誰もが活き活きと生きられる社会」を目指しています。

- 2006年にノーベル平和賞を受賞し、貧困削減に効果をあげている「グラミン銀行」の日本版

- 5人一組の互助グループを作り、起業や就労の準備の融資を受け、仕事の機会や就労支援、顔の見えるコミュニケーションを行うビジネスモデル

- 企業、NPO、金融機関、コンサルティングファーム出身者など各分野の専門家などの有志が参画

認定NPO法人抱樸(ほうぼく):「誰ひとり取り残さない社会」を目指す実践型支援団体

認定NPO法人抱樸は、北九州市を拠点に、ホームレス状態や生活困窮にある人々の支援を行う団体として30年以上の歴史を持ちます。

「誰ひとり取り残さない社会」を目指し、住まい・仕事・福祉・教育・地域とのつながりなど、複合的な課題に向き合いながら包括的な支援を展開しています。

特に注目されるのが、地域で支え合う仕組みを形にした「希望のまちプロジェクト」。生活困窮者や高齢者、障害のある人などが安心して暮らせるコミュニティを創出し、孤立ゼロ社会の実現を目指しています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 1988年から37年の活動実績

- 創造的に事業を興し必要に応じて連携の仕組みを創り、問題解決型の支援に加え、たとえ解決できなくても「つながり続ける」ことを大事にする「伴走型支援」が特徴

- コロナ禍で仕事と住まいを失う人を支えるために行ったクラウドファンディングで1億円を超える支援実績

認定NPO法人Homedoor:アイデアでホームレス問題に取り組む

ホームレス問題と違法駐輪問題を同時に解決する、シェアサイクル事業HUBchariを中心に、路上からでも働ける仕事づくりに注力しています。

「ホームレス状態を生み出さない日本の社会構造をつくる」をビジョンに2010年から活動に取り組んでいます。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- ホームレス状態から抜け出したいと思っても抜け出せない状況や、偏見がなくならない状況を、「6つのチャレンジ」で解決する一連の支援活動が特徴

- 1日30円から始められるサポーター制度があり、寄付金でできることのわかりやすい紹介

- 年次報告書が工夫され、寄付の使途や活動の成果がわかりやすく紹介

認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン:日本初のフードバンク

様々な理由で廃棄される食品を引き取り、それらを児童養護施設、DV被害者のためのシェルター、ホームレス、こども食堂などに届ける活動を行っています。

日本でのフードセーフティネットの構築を目的にしています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 日本初のフードバンク。コロナ禍の影響を受け、例年以上の食の支援を必要とする利用者増が見込まれ、団体への期待は大きい

- お金や時間の寄付の他に、食べ物の寄付がある

- 食品ロスの問題提起、ハローキティSDGs応援などわかりやすい動画での紹介

認定NPO法人ビッグイシュー基金:路上脱出ガイドが特徴的

『路上脱出ガイド』の配布、健康・住居等の相談業務を軸に多面的にホームレス問題に取り組んでいます。

貧困問題の解決と「誰にでも居場所と出番のある包摂社会」の形成に向けて活動を続けています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 「誰もが居場所と出番のある社会の実現に向けてあなたの力をお貸しください」「応援をいただいて挑戦したいこと」のお願い

- 寄付だけでなく、ボランティア、会員、物品寄付など、活動への様々な応援・参加の方法が紹介されている

- 「知る・広める」の応援方法があり、詳細なイベント情報の掲載、パンフレットや年次報告書などの資料を読むことができる

女性のホームレスを支援するためにできることから始めよう

今回は、女性のホームレスが抱える課題について紹介しました。

記事の要点は以下の通りです。

- ・表面化していない女性ホームレスが、社会の中に多数存在する

- ・この問題の本質的な解決には、賃金格差の是正や生活基盤の安定といった、社会構造そのものの見直しが求められる

- ・支援の手段としては、ボランティアへの参加、物品の寄付、信頼できる団体への寄付などがある

女性のホームレスが抱える問題は、社会全体の問題とも言えます。まずは実態を知り、問題を理解することが支援の第一歩。そのうえで、自分にできる方法で支援に参加してはいかがでしょうか。

▼女性のホームレス支援におすすめの団体

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| グラミン | ・2006年にノーベル平和賞を受賞し、貧困削減に効果をあげている「グラミン銀行」の日本版 ・5人一組の互助グループを作り、起業や就労の準備の融資を受け、仕事の機会や就労支援、顔の見えるコミュニケーションを行うビジネスモデル ・企業、NPO、金融機関、コンサルティングファーム出身者など各分野の専門家などの有志が参画 |

| 抱樸(ほうぼく) |

・1988年から32年の活動実績 ・創造的に事業を興し必要に応じて連携の仕組みを創り、問題解決型の支援に加え、たとえ解決できなくても「つながり続ける」ことを大事にする「伴走型支援」が特徴 ・コロナ禍で仕事と住まいを失う人を支えるために行ったクラウドファンディングで1億円を超える支援実績 |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。