貧困には、衣食住など生命の維持に必要な最低限の生活水準を満たせない「絶対的貧困」と、国や地域の平均的な生活水準と比べて著しく低い状態を指す「相対的貧困」があります。

近年、10〜20代の若者の間で「相対的貧困」の拡大が社会問題となっています。

非正規雇用の増加や、学歴・家庭環境による格差により、自立や将来設計が困難な若者が増えているのが現状です。

こうした状況を受けて、

「なぜ今、若者が貧困に陥っているのか?」

「私たちに何かできることはないのか?」

と関心を寄せる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、若者の貧困問題の背景や現状をふまえ、以下についてわかりやすく解説します。

- ・若者が貧困に陥る主な原因

- ・経済的不安定が若者に与える影響

- ・国の支援制度と私たちにできる支援方法

若者の未来を支えることは、社会全体の持続可能性を高めることにもつながります。ひとりでも多くの若者が希望を持って生きられる社会のために、今、私たちにできることを一緒に考えてみましょう。

若者の貧困の現状

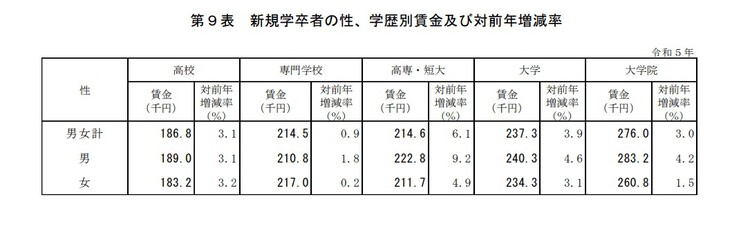

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本調査 結果の概要」のデータから、若者世代の年収・月収について整理すると、以下のようになります。

【若者世代の年収・月収】

| 年代 | 年収 | 月収(年収÷12) |

|---|---|---|

| 15~19歳 | 192.8万円 | 約16.1万円 |

| 20~24歳 | 228.7万円 | 約19.1万円 |

| 全年齢平均(15~69歳) | 336.3万円 | 約28.0万円 |

15〜24歳の若年層の年収・月収は、全年齢平均と比べて低水準であることはデータからも明らかです。特に15~19歳の年収は、全年齢平均の約57%にとどまっており、顕著な格差が見られます。さらに、社会保険料や税金などが差し引かれるため、実際の手取りは大きく目減りします。

そこから家賃や生活費を支払えば、手元に残る金額はごくわずかです。こうした状況からも、若者の貧困の深刻さが浮かび上がります。

次に、若者世代の男女格差について見てみましょう。

【若者世代の男女の給与格差】

| 年代 | 男性正社員 | 男性正社員以外 | 女性正社員 | 女性正社員以外 |

|---|---|---|---|---|

| 15~19歳 | 193.5万円 | 170.1万円 | 191.8万円 | 171.2万円 |

| 20~24歳 | 232.2万円 | 202.0万円 | 224.8万円 | 189.8万円 |

10代の男女間でははっきりした差はあまり見られません。一方、20~24歳においては、男女間の格差が明確になります。

男性正社員と女性正社員の間には年間で7.4万円(月額約6,167円)の差があり、正社員以外の雇用形態では男女間の差はさらに広がって年間12.2万円(月額約10,167円)に達しています。

このように20代前半では、雇用形態にかかわらず男女間の収入格差が生じています。この格差が、若い女性の生活不安や貧困リスクを高める要因となっています。

出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

若い女性に貧困の問題については、以下の記事をご一読ください。

>>20代の貧困女性の生活の実態は?若い女性が貧困に悩む原因とは

若者が貧困に陥る主な原因

若者が貧困に陥る原因として、以下の点が考えられます。

- ・親世代から続く経済的困窮の連鎖

- ・教育格差による職業選択の制限

- ・非正規雇用やブラック労働の拡大

詳しく見てみましょう。

親世代から続く経済的困窮の連鎖

親の雇用や収入が不安定な家庭では、経済的困窮が子どもの生活にも影響を及ぼします。特にひとり親世帯では深刻で、母子家庭の約5割が貧困状態にあるとされています。

幼少期の経済的困難は、教育の機会や健康状態、住環境、家庭内の安定にまで影響を及ぼし、子どもが社会から孤立する要因となります。こうした環境が次世代へと引き継がれることで、貧困の連鎖が生じてしまうのです。

ひとり親家庭の貧困については、以下の記事をご一読ください。

>>シングルマザー(ひとり親・母子家庭)の実態とは?貧困率5割の現状と国の支援制度を解説

教育格差による職業選択の制限

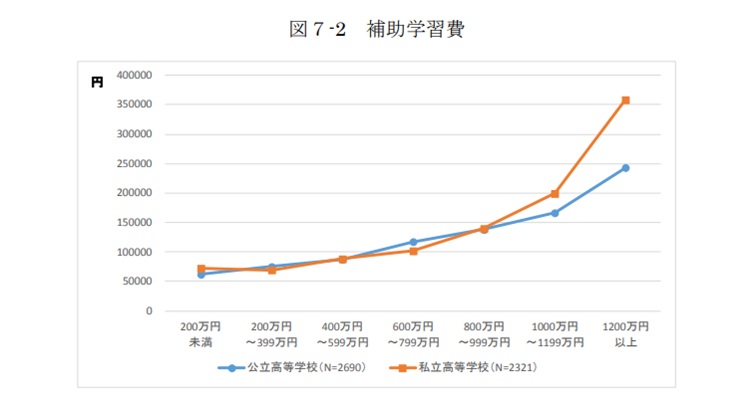

出典:文部科学省「第7章 文部科学省保護者調査から所得階層別学習費の分析」

家庭の経済状況は、子どもの学習環境や進学の可能性に大きく影響します。グラフを見てもわかるように、実際、補助学習費は世帯収入に比例しており、特に小学校高学年以降で学力差が広がる傾向が見られます。

その結果、学ぶ意欲や能力があっても、経済的理由から進学を諦め、早くから就労を選ばざるを得ない若者も少なくありません。

出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

裕福な家庭ほど塾などの教育支援に投資できるため、大学進学率が高くなりやすく、それが医師や教員、法律専門職などへの就職にもつながります。

一方で、経済的に厳しい家庭の子どもは高等教育を受ける機会が限られ、将来的な収入格差を生む一因にもなっています。

教育格差については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>深刻な教育格差問題とは?原因や現状を知り、必要な対策を考えよう

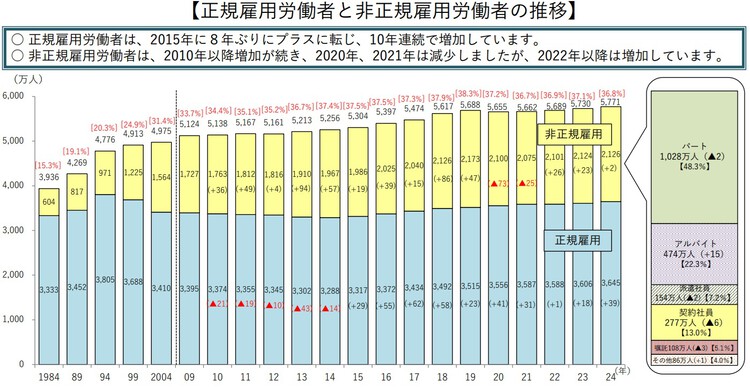

非正規雇用の拡大

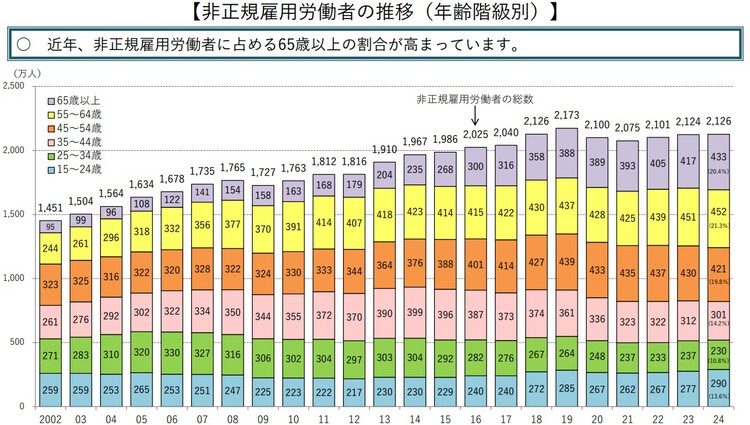

非正規雇用の拡大も、若者が貧困に陥る原因の一つです。厚生労働省の非正規雇用者数の割合や推移を見ていきましょう。

出典:厚生労働省「「非正規雇用」の現状と課題」

【非正規雇用の割合】

| 年 | 非正規雇用者数 | 非正規雇用者数の割合 |

|---|---|---|

| 2002年 | 604万人 | 15.3% |

| 2024年 | 2,126万人 | 36.8% |

2002年と2024年を比べると、この20年間で非正規雇用者数が約3.5倍に増加し、それに伴って非正規雇用者数の割合も全体の36.8%に達しました。

次に、非正規雇用に占める若者の割合を見てみましょう。

【若者の非正規雇用者数と非正規雇用割合】

| 年 | 15~24歳の非正規雇用者数 | 全体に占める割合 | 15~24歳の人口 | 15~24歳の非正規雇用者数割合 |

|---|---|---|---|---|

| 2002年 | 259万人 | 17.8% | 1,520万人 | 17.03% |

| 2024年 | 290万人 | 13.6% | 1,171万人 | 24.77% |

出典:政府統計の総合窓口「人口推計2002年」「人口推計2024年」

15~24歳の人口が減少しているにもかかわらず、非正規雇用で働く若年層は約30万人も増加しています。それに伴い、この年代における非正規雇用の割合も上昇しており、若者の雇用の不安定さが一層深刻化しています。

2002年から2024年までの20年間を通してみると、実数と割合の両面で若者の非正規雇用が拡大していることが明らかです。

貧困が若者に与える影響

非正規雇用の増大は、若者に次の影響を与えていると考えられます。

- ・結婚・家族形成へのあきらめ

- ・長時間労働による心身負担の増加

- ・住居環境の不安定化

- ・将来への不安によるメンタルへの影響

それぞれの内容を確認します。

結婚・家族形成へのあきらめ

非正規雇用の広がりは、若者の人生設計に大きな影響を与えています。収入が安定せず将来の見通しが立たないことから、家庭を築きたい気持ちがあっても婚姻をあきらめる若者が増えています。

安定した職に就けない、または自活できるだけの給与を得られないことが、パートナーとの関係構築における大きな障壁となっているのです。こうした状況は社会全体の出生率低下を招き、人口減少という大きな課題を生み出しています。

長時間労働による心身負担の増加

不安定な雇用状況で働く若者は、生計を維持するために長時間労働を余儀なくされ、心身への負担も大きくなりがちです。

1日の多くを仕事に充てることで、家庭生活に割く時間や心の余裕が失われていきます。

特に親となった場合、子どもと過ごす時間が限られ、学習支援や情緒面でのケアが十分に行えないこともあります。こうした状況は、次世代の健全な成長環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

住居環境の不安定化

雇用の不安定化により、安定した住まいを確保できない若者が増加しています。収入が少なく将来の見通しも立たないことから、実家を出て自立することが難しい人も少なくありません。

一方で、家庭の事情などからやむを得ず独立した場合には、一時的な住居を転々としたり、ネットカフェでの宿泊やホームレス状態に陥るケースも見られます。

こうした不安定な居住環境は、若者の自信や自立心を損なう要因となり、社会参加の大きな妨げとなっています。

若者のホームレスの現状は、以下の記事で詳しく解説しています。

>>日本の若者ホームレスとは?実態や原因について解説

将来への不安によるメンタルへの影響

不安定な雇用状況は若者の心理面に深い影を落としています。収入が安定せず将来の見通しが立たないことで、経済的自立への道が閉ざされているという絶望感が広がります。

生活の不安定さや先行きへの懸念は、自己肯定感や前向きに取り組む意欲を低下させ、若者の精神的な健康を脅かしかねません。その結果、社会への参加や挑戦する意欲も失われ、孤立を深めてしまう恐れがあります。

若者の貧困を防ぐための支援制度

若者の貧困を防ぐため、国や自治体ではさまざまな支援制度が設けられています。特に、教育の機会確保や安定した就労に向けた支援は、将来的な自立を支える重要な手段です。

ここでは、次の2つの分野に分けて主な制度を整理します。

- ・教育支援制度

- ・就労・生活支援制度

それぞれ、どのような内容があるのか具体的に見ていきましょう。

教育支援制度

経済的な理由で学びの機会が制限されることのないよう、収入に応じて教育費を支援する制度が設けられています。

これらの支援は、学用品費や授業料の補助、返済不要の奨学金の給付などを通じて、若者が安定して学び続けられる環境づくりを目的としています。

【若者への教育支援制度一覧】

| 支援名 | 支援内容 |

|---|---|

| 義務教育の就学援助 | 低所得家庭の小中学生に学用品費や給食費を支援 |

| 高校等就学支援金制度 | 高校生の授業料を所得に応じて国が支給 |

| 高校生・大学生給付型奨学金 | 返還不要の奨学金を低所得の高校・大学生に給付 |

| 私立高校等の授業料減免 | 所得に応じて私立高校等の授業料を減免 |

就労・生活支援制度

若者が経済的に自立し、安定した生活を築くためには、就職の機会や住まいの確保といった基盤づくりが欠かせません。こうした課題に対応するため、職業訓練や住居支援、生活困窮者への一時的な支援など、さまざまな制度が整備されています。

特に、働く意欲はあっても経験やスキルが不足している若者にとって、有効なサポート手段となっています。

【若者向けの就労・生活支援制度一覧】

| 支援名 | 支援内容 |

|---|---|

| 公的職業訓練 | 無料で職業訓練を行い就職を支援 |

| 住居確保給付金 | 家賃相当額を原則3ヵ月支給 |

| 就労訓練事業 | 働きながら就労能力を身につける支援 |

| 一時生活支援事業 | 一時的な住居・食事等を提供し自立支援 |

| 地域若者サポートステーション | 15~49歳の就労相談や職場体験を支援 |

子どもや若者への支援制度は、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

>>子どもの貧困を解決するため、政府が行っている対策は?

若者の貧困を止めるために、私たちにできること

若者の貧困を止めるため、私たちができるのは次の2つのことです。

- ・支援団体に寄付する

- ・ボランティアに参加する

支援活動の内容をお知らせします。

支援団体に寄付する

若者の経済的困窮を解消するため、私たちにできることとして支援団体への協力があります。食品や日用品、勉強道具、就職活動用の備品など必要な物資を提供することで直接的な助けになります。

また、資金面での援助も重要です。継続的な寄付によって支援組織は安定した活動基盤を確保でき、教育や生活面でのサポートを長期的に提供することが可能になります。小さな貢献が若者の未来を支える大きな力となるのです。

ボランティアに参加する

経済的に厳しい状況にある若者を支えるためには、直接的な支援活動に参加するという選択肢もあります。

例えば、学習支援を通じて教育格差の縮小に貢献したり、仕事探しや将来設計に関するアドバイスを行うことで、若者の自立を後押しすることができます。

また、地域で行われるイベントや資金調達の取り組みに協力することも有効です。こうした活動は、若者に実質的な支援を届けるだけでなく、社会全体で課題を共有し、理解を深める機会にもつながります。

貧困の若者を支援する団体4選

行政の支援だけでは届かない部分をカバーしているのが、支援団体の存在です。ここからは、貧困の若者たちを支えている主な団体を紹介します。

各団体の活動内容やNPOの専門家、goodddoマガジン編集部による注目ポイントも参考にしてみてください。

NPO法人 あなたのいばしょ:望まない孤独を断ち切る、心の居場所を提供

あなたのいばしょは、孤独や悩みを抱える人が「確実に信頼できる人にアクセスできる」社会の実現を目指すNPO法人です。

自殺・DV・虐待などの背景にある「望まない孤独」に注目し、チャット相談を通じて支援しています。年齢や性別を問わず、無料・匿名・24時間365日対応のチャット相談窓口を国内外に設置し、悩みを抱える人に寄り添っています。

緊急性が高い事案には、警察や児童相談所などの関係機関と連携し対応。孤独を起点とする社会課題の連鎖を断ち切るため、孤独予防教育やデータ活用など多角的な取り組みを行っています。

孤独や不安を抱える人がひとりで悩まなくていいように、安心してつながれる仕組みを広げています。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント3つ!

- 「望まない孤独」から生まれる社会問題(自殺・虐待・DV)への対応に特化した仕組み

- 誰でも匿名・無料で利用できるチャット相談を通じて、誰もが人生の中で一度は感じると言われている、孤独・孤立の解消に取り組んでいる

- 孤独・孤立対策担当大臣の設置を後押しするなど、政策提言でも大きな役割を果たしている

認定NPO法人かものはしプロジェクト:「日本のこどもを取り巻く不条理」をなくす活動に取り組む

- ・虐待や貧困に苦しむ子どもたちの声に耳を傾けたい人

- ・妊産婦や児童養護施設出身の若者の孤立を防ぎたいと思う人

- ・子どもや養育者にやさしい地域を一緒につくっていきたい人

かものはしプロジェクトは、妊産婦や児童養護施設を出た若者の支援、子どもにやさしい地域づくりに取り組む認定NPO法人です。

カンボジアやインドで人身売買問題に取り組んできた経験を活かし、2019年から日本でも本格的に活動を開始。「誰もが生まれてきて良かったと思える社会を支援者とともに実現する」ことを目指しています。

- 国際協力NGOは日本での支援にあたり、職員や外部専門家とともに児童虐待などの課題を学び、現場調査や関係者との対話を重ねて丁寧に事業を構想。3年に及ぶ理事会での議論を経て国内事業をスタートさせた。

- 子どもの声を尊重し、立ち上げ時の試行をもとに事業を発展。子どもの権利を大切にしながら、現場の声を反映した支援を続けている。

- 妊産婦支援や施設退所後の若者支援といった希少な分野に取り組みつつ、虐待や孤立の予防をめざす地域事業も展開。

認定NPO法人 Learning for All:包括的な支援に特徴あり

Learning for All はこんな人にオススメ!

- 質の高い学習支援をこどもたちに届けたい!

- 全国のたくさんの子どもの役に立ちたい!

- 専門家やメディアの評価が高い活動を支援したい!

Learning for All は、さまざまな理由で生きづらさを抱える子どもたちに学習支援、居場所提供、食事提供などを行いながら、保護者たちのサポートも行っています。さらに、支援のノウハウを展開したり、ノウハウを共有するしくみを構築しています。

活動を通して「子どもの貧困の本質的解決」を目指しています。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ

- 困難を抱えた子どもたちへの包括的支援、人材育成、普及啓発・アドボカシーの活動に特徴

- 「月1,000円で一人の子どもに1時間分の勉強」など、寄付金でできることが分かりやすい

- 企業、自治体などのパートナー、学生ボランティア卒業生のアラムナイ(同窓会)といったコミュニティの存在

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

>>【実際どう?】Learning for All の気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説

>>Learning for All に関する記事一覧はこちら

認定NPO法人 D×P(ディーピー):孤独な10代に対して“つながる機会”を提供

孤立している10代に対して、「安心できる人とのつながり」「生活費が得られるつながり」「安心して暮らせるつながり」を提供しています。

ひとりひとりの若者が、自分の未来に希望を持てる社会を目指して活動しています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 孤立している若者に対して、学校やオンラインを通じて、人と人が繋がれる機会や場所を提供している

- 若者への食料支援や現金給付、パソコンの寄贈など幅広い支援を行っている

- 寄付サポーターや関わった生徒数などをサイトのトップで紹介しており、運営の透明感や安心感がある

若者の貧困は社会全体で支えるべき課題

本記事では、以下の内容について解説しました。

- ・若者が貧困に陥る主な原因は、家庭の経済困窮、教育格差、非正規雇用の拡大など

- ・経済的不安定が若者の結婚や不安定な住居環境、メンタル面に影響を与える

- ・若者の貧困対策には、国の支援制度に加え、支援団体への寄付や協力が大きな力になる

若者の貧困は、本人の努力だけでは乗り越えられない構造的な問題です。特に10〜20代は、将来を築くための大切な時期でありながら、不安定な雇用や格差の中で困難を抱えています。

こうした状況を変えるには、行政の支援だけでなく、私たち一人ひとりの関心と行動が必要です。寄付やボランティアといった形での支援は、小さくても確実に若者の背中を押す力になります。

今回紹介した団体や制度を参考に、あなたにできる方法で関わってみませんか?

その一歩が、若者の未来を守り、よりよい社会をつくる原動力になります。

▼貧困の若者を支援する団体

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| あなたのいばしょ |

・「望まない孤独」から生まれる社会問題(自殺・虐待・DV)への対応に特化した仕組み ・誰でも匿名・無料で利用できるチャット相談を通じて、誰もが人生の中で一度は感じると言われている、孤独・孤立の解消に取り組んでいる ・誰でも匿名・無料で利用できるチャット相談を通じて、誰もが人生の中で一度は感じると言われている、孤独・孤立の解消に取り組んでいる |

| かものはしプロジェクト |

・国際協力NGOは日本での支援にあたり、職員や外部専門家とともに児童虐待などの課題を学び、現場調査や関係者との対話を重ねて丁寧に事業を構想。理事会での議論を経て国内事業をスタートさせた。 ・子どもの声を尊重し、立ち上げ時の試行をもとに事業を発展。子どもの権利を大切にしながら、現場の声を反映した支援を続けている。 ・妊産婦支援や施設退所後の若者支援といった希少な分野に取り組みつつ、虐待や孤立の予防をめざす地域事業も展開。 |

| Learning for All |

・困難を抱えた子どもたちへの包括的支援、人材育成、普及啓発・アドボカシーの活動に特徴

・「月1,000円で一人の子どもに1時間分の勉強」など、寄付金でできることが分かりやすい ・企業、自治体などのパートナー、学生ボランティア卒業生のアラムナイ(同窓会)といったコミュニティの存在 |

| D×P(ディーピー) |

・孤立している若者に対して、学校やオンラインを通じて、人と人が繋がれる機会や場所を提供している。 ・若者への食料支援や現金給付、パソコンの寄贈など幅広い支援を行っている。 ・寄付サポーターや関わった生徒数などをサイトのトップで紹介しており、運営の透明感や安心感がある。 |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。