「スキルや経験を社会のために活かしたい」

「プロボノに関心がある」

と考えていても、実際の活動内容や参加方法がよくわからない方も多いのではないでしょうか。

プロボノは、どのようなバックグラウンドの人でも自身の経験を活かせる可能性があります。自分のスキルや強みを活かしながら、社会貢献をしたい人におすすめの活動です。

この記事では

- ・プロボノとは

- ・プロボノ活動のメリットと注意点

- ・プロボノに参加する方法

- ・プロボノの活動事例

をお伝えします。プロボノに関心のある方は、ぜひ最後までお読みください。

プロボノとはスキルや経験を活かした社会貢献活動

プロボノとは、キャリアを通じて得た専門的な知識やスキルを社会貢献のために活かす活動です。ラテン語の「Pro bono publico(公共善のために)」に由来し、無償で公共のために行う活動を指します。

社会問題の解決を目指す団体のみならず、ライフキャリア形成を目指す個人やイメージアップを図りたい企業からも、注目度が高まっています。

プロボノとボランティアの違いは?

プロボノはボランティアの一種ですが、主に以下の点で違いがあります。

- ・スキルや経験

- ・本業への還元

どのような違いがあるのか詳しく見ていきましょう。

スキルや経験

プロボノとボランティアの1つ目の違いは、社会課題に取り組む際に、職業上のスキルや経験を活かしているかどうかです。

ボランティアは本業のスキルとは関係なく参加できますが、プロボノは専門的な知識やスキル、経験が求められます。

プロボノは1980年代、アメリカの法律家が無償で法律相談を行ったことから始まりました。

その後、ITやデザイン、広告やコンサルタント、金融といった他分野の社会課題解決の活動へと広がりました。

本業への還元

プロボノとボランティアの2つ目の違いは、プロボノの社会貢献活動を本業にも還元できるという点です。

プロボノを通じて新たな人脈を築いたり、本業に役立つ新しいスキルが得られたりすることもあります。

なお、改めてボランティアの意味や原則を確認したい方は、以下の記事もご確認ください。

>>ボランティアとは?定義や4大原則、活動内容をわかりやすく解説【NPO専門メディア】

プロボノが必要な理由は専門性が高い人材の確保

プロボノが必要とされる理由は、社会貢献に取り組む団体に専門性の高い人材が少ないためです。

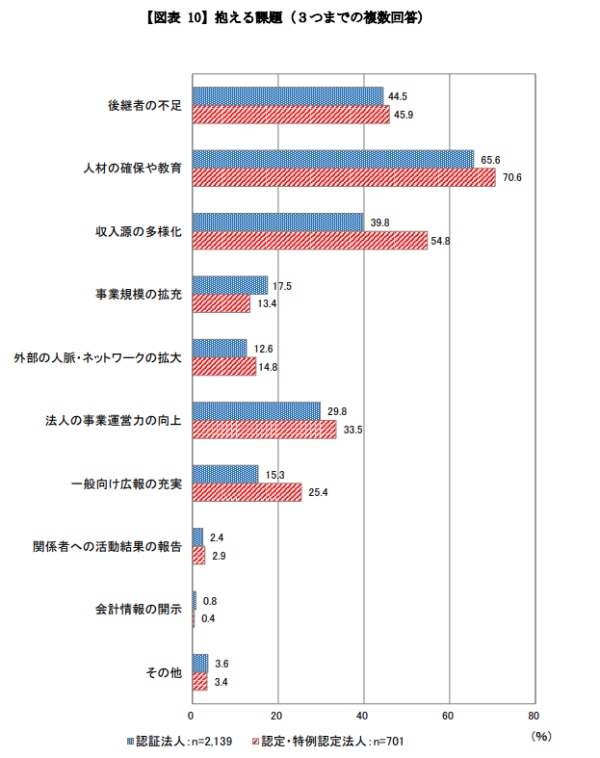

実際、過去の内閣府の調査では、社会貢献に取り組む約6割のNPO法人が、「人材の確保や育成」に課題があると報告しています。

NPOの多くは、数人程度で組織を運営しています。そのため、活動や運営において必要な技術や知見が不足してしまうことも珍しくはありません。

さらに、小規模なNPOでは、専門的なスキルを持った人材を雇用する財源も不足しているのが実情です。

出典:内閣府「令和5年度 特定非営利活動法人に関する実態調査 報告書」

プロボノ以外の方法でNPOの支援をしたい方は、以下の記事を参考にしてください。

>>【NPO応援ガイド】初めてNPO活動を応援するあなたへ。専門メディアが徹底解説

プロボノに活かせるスキル

弁護士による無償の法律相談がきっかけとして始まったプロボノですが、現在はさまざまなスキルが活かされています。

例えば、

- ・ITスキルを活かしたウェブサイトの構築や運営

- ・デザインスキルを活かした団体パンフレットの作成

- ・マーケティングや営業のスキルを活かした寄付集め

- ・プロジェクトマネジメントのスキルを活かした事業管理

などです。普段の仕事では当たり前に思っているようなスキルも、重宝される機会があるかもしれません。

私たちの生活を支える仕事にも、社会に貢献できる職種があります。詳しくは以下の記事をご一読ください。

>>社会貢献につながる仕事とは?事業の種類や職種について

【参加者】プロボノ活動のメリット・注意点

プロボノ活動はNPOなどの団体だけでなく、個人にとっても以下のようなメリットがあります。

- ・スキルを活かしながら社会貢献できる

- ・スキル・キャリアアップにつながる

- ・本業へのモチベーションが向上する

また参加する際には注意したいこともあります。

- ・本業や日常生活に支障が出ないようにする

- ・スキルを活かせるところを選ぶ

プロボノに参加するメリットと注意点を詳しく見ていきましょう。

【メリット】スキルを活かしながら社会貢献できる

自身のスキルを活かし社会課題に取り組めることは、プロボノに参加する大きなメリットです。

プロボノを通じて自分のスキルや知識が社会の役に立っていることを実感できるでしょう。

所属する会社や組織を超えた活動になるため、自身の力でどこまでできるのか腕試しするよい機会にもなります。

個人や企業ができる社会貢献については、こちらの記事をご一読ください。

>>個人・企業でできる社会貢献とは?種類や活動事例を専門メディアがわかりやすく解説

【メリット】スキル・キャリアアップにつながる

本業では得られない人脈ができ、スキルや知見も深まることから、キャリアアップにつながることもあります。

普段所属する組織では出会わないような人や、他のプロボノ参加者との出会いがあることは、プロボノ活動ならではの体験です。

社会課題の解決を目指すNPOなど、普段の企業活動とは異なる場所に身を置くことで、専門以外のスキルが身についたとの声も多く聞かれます。

なかでもコミュニケーション能力は、プロボノ活動で身につけられるスキルの1つと言えるでしょう。

【メリット】本業へのモチベーションが向上する

プロボノに参加することで本業へのモチベーションが向上することもメリットの1つ。

普段とは違う環境で取り組むプロボノ活動を通して、今まで当たり前だと思っていたことが評価されたり、思いがけないフィードバックを得たりと、モチベーションアップの機会となるでしょう。

ボランティアに参加するメリットは、以下の記事を参考にしてください。

>>社会貢献につながる仕事とは?事業の種類や職種について

【注意点】本業や日常生活に支障が出ないようにする

プロボノに参加する際には、本業や日常生活に支障が出ないようにすることが大切です。身体的な負担や日程調整がうまくいかない場面も想定できます。

このようなトラブルを回避するために、現実的に稼働できる時間を見極めた上で、プロボノ活動を始めることが重要です。

【注意点】スキルを活かせるところを選ぶ

団体が必要とするスキルと自身が活かしたいスキルが一致しているかを事前に確かめましょう。

せっかく貴重な時間をプロボノ活動に使用しても、希望していた役割がなかったり、条件が合わなかったりする場合も考えられます。

活動する団体を選ぶ際には、自身が求める条件を確認した上で慎重に進めることも大切です。

【企業側】プロボノ活動のメリット・注意点

企業側にとっては以下のようなメリット・注意点があります。

- ・新規ビジネスの創出につながる

- ・イメージアップにつながる

- ・情報漏洩に気を付ける

【メリット】新規ビジネスの創出につながる

社員がプロボノ活動を始めると、新しいビジネスチャンスを獲得する可能性が高まります。

プロボノ活動を通して、異業種との協働や新規事業の提案が生まれ、事業の拡大や収益アップにつながる可能性が広がります。

【メリット】イメージアップにつながる

企業の技術や能力を活かした社会貢献が、企業のイメージアップにつながるのもメリットです。消費者や株主、求職者に好印象を与え、利益や人材確保にもつながるでしょう。

プロボノ活動は社会の課題解決に貢献するだけでなく、企業価値の向上にも大きく寄与するのです。

【注意点】情報漏洩に気を付ける

会社側の注意点としては、従業員の活動中に情報漏洩に気を付けることです。プロボノは社外での活動であり、さらに同業他社や異業種の人と作業する機会があります。

そのため、漏洩してはいけない情報やスキルについて、会社と支援先のNPO、従業員の間で事前に取り決めを作成し、合意した上で始めましょう。

プロボノに参加する4つの方法

プロボノに参加したいと思ったときは、以下の4つの方法で探してみるといいでしょう。

- ・紹介団体に登録する

- ・マッチングサイトに登録する

- ・自治体・NPO団体の募集に応募する

- ・所属企業の制度を利用する

それぞれ詳しく解説します。

コーディネート団体に登録する

1つ目の方法は、プロボノを募集するNPOと、プロボノの参加希望者をつなぐコーディネート団体に登録すること。

以下のように、コーディネート団体には、それぞれ異なる専門性やアプローチを持つものがあり、多様な社会課題に対応しています。

| 団体名 | 特徴 | 活動内容 |

|---|---|---|

| サービスグラント | 日本におけるプロボノ活動の草分け的存在 | 社会課題解決と個人のスキル向上を両立するプロボノ活動を実施している |

| ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京 | 経営支援を専門とする団体 | 専門性を活かした協働でソーシャルベンチャーの発展を支援している |

| クロスフィールズ | 国内外のNPO/NGOに“留職”するプログラムを展開 | 本業のスキルを活かし、数か月間NGOやスタートアップで課題解決に挑むプログラムを実施 |

| BLPネットワーク | 弁護士による専門的支援を提供 | 弁護士を中心としたプロが連携し、NPOや社会的企業の課題解決と社会変革を目指している |

さまざまな業種や職種に対応し実績のある団体もあります。まずはウェブで検索して、興味がある場合は問い合わせや登録をしてみましょう。

マッチングサイトに登録する

プロボノ専用のマッチングサイトを活用する方法もあります。以下にプロボノ専用のマッチングサイトの一例を記載したので、ぜひ参考にしてみてください。

| 団体名 | 特徴 | 活動内容 |

|---|---|---|

| GRANT | NPOや地域団体と関わる場を提供するプラットフォーム | プロボノやボランティア活動を通じて、個人のスキルや経験を活かし、NPOや地域団体の課題解決や活動支援を行う |

| ふるさと兼業 | 地方の企業や団体と都市部の人材をマッチングするサービス | 地域の企業や団体が抱える課題に対し、都市部の人材が副業やプロボノとして関わることで、地域活性化や事業支援を行う |

| activo | 国内最大級のNPO・社会的企業のボランティア情報サイト | ボランティアや職員・アルバイトの募集情報を提供し、社会貢献活動に参加したい個人とNPO・社会的企業をつなぐ |

プロボノのマッチングサイトは、個人がいつでも気軽に登録できるのが特徴です。自身のスキルや経験などを登録して、マッチングが成功すれば活動に参加できます。

自治体・NPO団体の募集に応募する

プロボノを募集する団体と人をつなぐ自治体もあります。具体的には、以下のように自治体ごとに異なる特徴を持つ支援が展開されています。居住地や勤務地がある行政機関の広報を確認してみましょう。

| 自治体名 | プロジェクト名 | 特徴 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 東京都 | 地域の課題解決プロボノプロジェクト | 企業の社員等が業務経験やスキルを活かして町会・自治会の課題解決を支援 | 町会・自治会が抱える課題に対し、プロボノワーカーがチームを組んで具体的な成果物を作成し、運営改善や活動活性化を支援する |

| 横浜市 | ハマボノ・オンライン | 地域活動団体とプロボノワーカーをウェブ上でマッチング | 横浜市内の非営利の地域活動団体がプロボノワーカーの支援を受けて、情報発信や運営改善などの具体的な成果物を作成し、活動の活性化を目指す |

| 大阪府 | 大阪ええまちプロジェクト | 高齢者の社会参加を促進し、住みやすい地域づくりを支援 | プロボノワーカーが地域団体やNPOの運営基盤強化を支援し、情報発信や事業戦略の策定などを通じて、地域の課題解決と活動活性化を図る |

またNPOが公式のホームページで募集を出している場合もあります。気になる団体がある場合は直接問い合わせるか、近くのボランティアセンターで情報を得るといいでしょう。

所属企業の制度を利用する

社員のプロボノ活動を推進する制度を設けている会社もあります。

例えば、SMBC日興証券では「プロボノワーク」制度を設け、社員が業務時間を含めてNPOなど非営利団体を支援する活動を業務の一部として取り扱う仕組みを導入しています。

また、NTTコミュニケーションズでは、フレキシブルな働き方を背景に、社員のスキルを活かしたプロボノ活動を推進し、社会貢献活動の新たな形を模索しています。

ボランティア休暇を利用できたり、就業時間内に活動が一部許可されるケースもあるので、自社のルールや先行事例を確認してみましょう。

ボランティア活動の種類を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご一読ください。

>>ボランティア活動は種類が豊富!何があるのか知り、できることから始めよう

プロボノ参加に関するよくある質問【FAQ】

プロボノに興味があるけど

「プロボノって報酬があるの?」

「これといったスキルがないと参加できないの?」

といった疑問を持つ方もいるでしょう。ここではプロボノの参加を考えている人からよくある質問にお答えします。

報酬はあるの?

プロボノはボランティアの一種であるため、基本的に報酬は発生しません。無償であっても活動を継続できるのか、自分自身の正直な思いと照らし合わせて検討するのがおすすめです。

スキルがないけど参加できる?

プロボノとして参加する際には、必ずしも職業上でのスキルや経験を活かす必要はありません。

プロボノで求められるスキルは専門分野に限らず、プロジェクトマネジメントや日常での事務作業など、業務内容も多岐に渡ります。

スキルや経験がないと不安に感じる場合でも、さまざまな団体の募集に目を通してみてください。

NPO団体のプロボノ事例

ここからは実際にどんなプロボノがあるのか事例を見ていきましょう。以下の認定NPO法人の活動内容とプロボノ事例を紹介します。

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

むすびえは、各地域のこども食堂ネットワークの支援、社会に貢献したいと考えている企業や団体と協働で、こども食堂の支援、こども食堂に関する調査・研究を行う団体です。

こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会づくりを目指しています。

むすびえに参加したプロボノの事例としては、助成金申請書の伴走サポートや、広報素材の作成などがあります。

認定NPO法人カタリバ

カタリバは、全国で子どもの教育活動を行う団体です。学習習慣を身につけさせるための自習室運営や、本音を話せる居場所づくり、夕食を提供する活動などに取り組んでいます。子どもたちがどんな環境に育っても「未来は創り出せる」と信じられる社会を目指しています。

カタリバには、法務やシステム、デザイン、Webなど専門的なスキルを持った方たちがプロボノに参加している事例があります。

認定NPO法人 フローレンス

フローレンスは、赤ちゃんの遺棄・虐待死、こどもの貧困、障害児家庭支援、病児保育、孤育てなどの社会課題の解決に事業と政策提言で取り組む団体です。「いろんな家族の笑顔があふれる社会」の実現を目指しています。

フローレンスでは、NPOにとって不足しがちな人材であるIT分野のプロボノの事例があります。

認定NPO法人 Learning for All

Learning for Allは、子どもの貧困問題を根本的に解決することをミッションに活動している団体です。子どもの居場所づくりや学習支援を行っています。

Learning for Allの活動普及や仕組み化のために、公務員の経験を活かして政府への政策提言を行ったプロボノ事例があります。

プロボノに参加して社会貢献しよう

この記事ではプロボノへの参加を考える人に向けて、メリットや注意点、具体的な活事例についてお伝えしました。

この記事での主なポイントは、以下の3つです。

- ・プロボノとは仕事のスキルや経験を活かすボランティア活動

- ・さまざまな分野でプロボノとして社会貢献できる

- ・プロボノは参加者側・企業側にもメリットがある

プロボノは団体にとっても、参加する個人や支援する企業にとっても、メリットの大きい活動です。ぜひ積極的に参加や支援を検討してみてください。

社会貢献活動は、プロボノに限らずさまざまな方法があります。以下の記事を参考にしてみてください。

>>社会貢献活動は種類もさまざま!自分に向いているものを見つけよう

プロボノに個人で参加したり、企業で支援するのは難しいけども、社会課題に取り組む団体を応援したいという場合は、寄付という形で支援する方法もあります。

個人や企業が取り入れやすい形で社会貢献活動を始めてみてはいかがでしょうか。

寄付のメリットについて関心のある方は、こちらの記事もご一読ください。

>>個人が寄付をするメリット・デメリットは?寄付で私たちの生活がどう変わるのかを解説