親から十分な支援を受けられず、児童養護施設や里親家庭で育った子どもたちの多くは、18歳になると自立を求められます。

彼らは「ケアリーバー」と呼ばれ、住まいや仕事に加えて、心の拠り所も持てないまま、孤独と向き合いながら厳しい現実を生きています。

「18歳で本当に自立して生活できるの?」

「彼らを支える制度や支援方法はないの?」

そんな疑問や関心を持つ方に向けて、本記事では以下の内容をお伝えします。

- ・ケアリーバーが直面する課題と現状

- ・行政による支援や地域の取り組み

- ・私たちにできる支援方法

ケアリーバーの孤立を防ぎ、誰もが安心して自立できる社会を目指すために、今できることを一緒に考えてみませんか?

ケアリーバーとは

ケアリーバーとは、児童養護施設や里親など、社会的養護のもとを離れた子どもや若者のことを指します。

児童養護施設や里親による保護は、原則として18歳までと定められており、多くの子どもがその年齢で自立を求められてきました。

しかし、18歳での独り立ちは現実的に多くの困難を伴うことから、2024年4月の児童福祉法改正により、退所基準は年齢ではなく「自立の可否」によって判断されるよう見直されました。

ただし、継続的な支援を受けられるのは、大学進学など特別な事情があると都道府県知事が認めた場合に限られます。そのため、多くの子どもたちは18歳でケアリーバーとなる現状に変わりはありません。

ケアリーバーになった瞬間から、住まいや就職・進学にかかるあらゆる費用を、自分ひとりで何とかしなければならないのです。

児童養護施設を離れる若者の現状については、以下の記事をご一読ください。

>>児童養護施設は何歳まで暮らせる?18歳で自立する若者たちの現実と支援方法を解説

社会的養護については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>社会的養護とは?親を頼れない子どもへの支援制度と私たちにできること

ケアリーバーが直面する課題

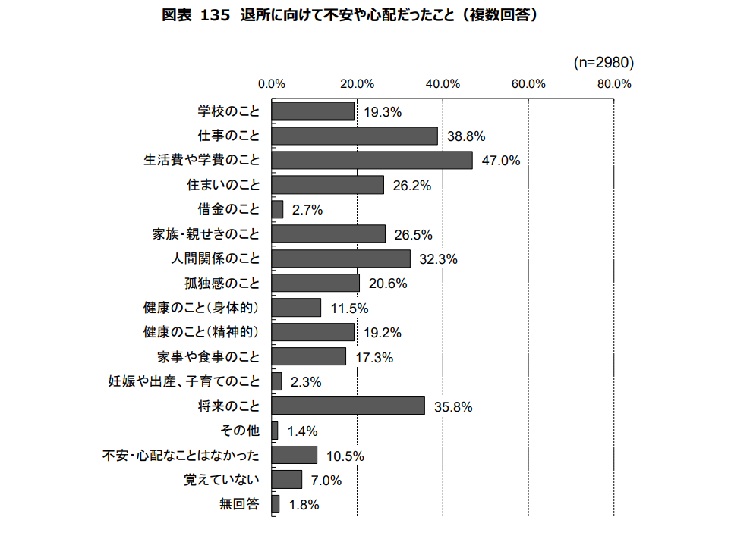

ケアリーバーは、十分な準備が整わないまま自立を求められます。厚生労働省の調査によると、退所後は主に以下のような困難に直面しています。

- ・生活費・住居の不安

- ・精神的な孤立

- ・不安定な雇用状況

- ・相談相手の不在

彼らが直面する課題について、見ていきます。

出典:厚生労働省「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が解除された者の実態把握に関する全国調査」

生活費・住居の不安

施設退所後は学費や住居費だけでなく、光熱費や食費といった生活にかかるすべての費用を自分ひとりで賄う必要があり、その負担は非常に大きいものです。

さらに、保証人が見つからず賃貸契約が結べないなど、住まいの確保にも困難が伴います。厚生労働省のデータでは、約12%の人が住居に関する不安を抱えていることが明らかになっています。

また、厚生労働省が2021年に実施した実態調査では、施設を退所した若者のおよそ5人に1人が、「収入より支出の方が多く、赤字の生活を送っている」と回答しました。

ケアリーバーの約3割が奨学金やローン・借金を抱えており、返済に苦しんでいるのが現状です。

精神的な孤立

ケアリーバーの約半数は一人暮らしをしており、まだ十分に社会経験がない若年期に、自立を余儀なくされています。

身近に頼れる大人がいない中で生活するケースも多く、精神的な負担は小さくありません。

厚生労働省が実施した調査(2021年)では、「人間関係」に悩みを抱えている若者は20.6%、「孤独感」を感じている人は12.7%にのぼっています。

こうした結果からも、社会的養護を離れた若者の間で、精神的な孤立が深刻な問題となっていることがわかります。

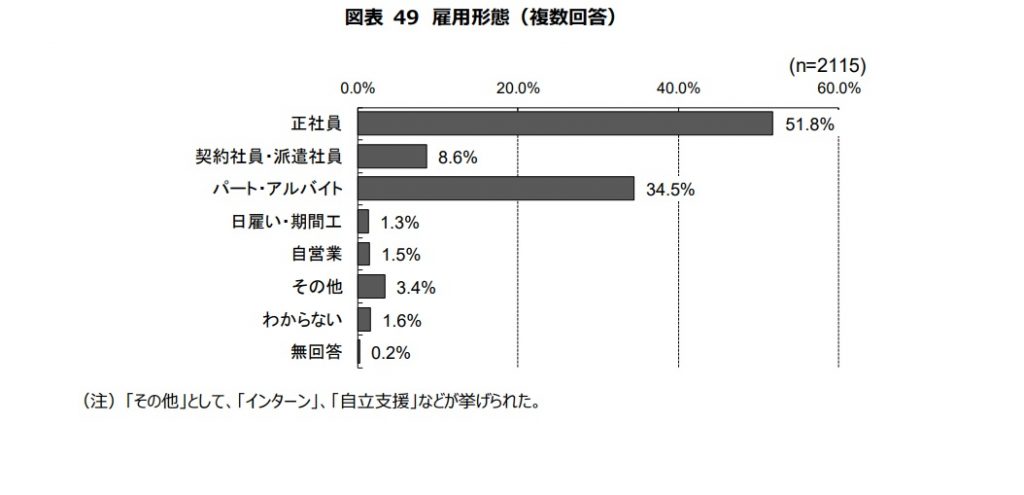

不安定な雇用状況

ケアリーバーの約50%は正社員として就職していますが、約45%は派遣・契約社員やパート・アルバイト、日雇いといった非正規雇用であり、雇用の不安定さも大きな課題です。

全高卒者と比べてもケアリーバーの離職率は高く、就職3年目には約6割が離職しています。

非正規雇用では昇給やキャリアアップの機会が限られ収入も低いため、安定した生活の継続が難しくなります。

住居確保のために社員寮付きの職場を選ぶケースが多いものの、離職と同時に収入と住居を同時に失う「連鎖的な生活困難」に陥るケースも少なくありません。

このように不安定な雇用状態は、ケアリーバーの自立した生活を破綻させる原因になります。

相談相手の不在

相談相手がいないことも、ケアリーバーが抱える大きな問題です。

厚労省が公表した、児童相談所を設置する73の自治体への調査では、施設職員や里親の30%以上が直近1年間でケアリーバーと1回も交流がなかったことがわかっています。

自立後も施設の関係者や当事者同士で連絡を取り続けているケアリーバーは約60%にとどまり、約40%はつながりたくても誰とも連絡を取っていないことから、頼れる相談相手がいない現状が浮き彫りになっています。

また、親兄弟などの血縁に頼ることが難しいため、相談相手の約70%が施設関係者に偏っているのが現状です。

ケアリーバーの数に対して相談相手となる施設関係者が限られているうえ、人事異動などで継続的な支援が難しいケースもあります。

このように、ケアリーバーにとって信頼できる相談相手を見つけること自体が大きな壁となっており、精神的・社会的な孤立を深める要因となっています。

ケアリーバーへの国の支援制度と自治体の取り組み事例

経済的・精神的に厳しい状況に置かれがちなケアリーバーに対し、行政による支援も少しずつ整備が進められています。 ここでは、国の主な支援制度と、兵庫県・愛知県における具体的な支援の取り組みを紹介します。

国の支援制度

ケアリーバーが活用できる主な国の支援制度には、以下のようなものがあります。

| 支援制度名 | 内容 |

|---|---|

| 身元保証人確保対策事業 | 施設長などが保証人になった場合、損害や債務の補償をする事業。対象は児童養護施設利用者など。 |

| 自立支援資金貸付事業 | 退所後の若者への無利子貸付(生活費・家賃・資格取得)で、自立支援を目的とする。 |

| 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業) | 義務教育修了後~20歳未満または22歳未満の若者が共同生活しながら、自立のための生活・就職指導を受けられる施設類型。 |

これらの支援制度は有効な支えとなる一方で、年齢や進路などに応じた利用条件が設けられており、制度の枠からこぼれてしまうケアリーバーも少なくないのが現状です。

出典:こども家庭庁「身元保証人確保対策事業の実施について」

出典:こども家庭庁「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付について」

出典:厚生労働省「自立援助ホームの概要」

兵庫県の支援

兵庫県は、施設の入所中から自立に向けた支援や退所後のアフターケアまで寄り添って支援するなど、ケアリーバー支援に力を入れています。

具体的には、ケアリーバー専用の相談窓口を電話とLINEで設け、気軽に相談できる体制を整えています。

また全国初の試みとして「ケアリーバー応援企業拡大事業」を実施。企業向け研修会の開催や認定制度の創設、企業表彰などを行い、社会全体でケアリーバーを支える環境づくりを進めています。

さらにケアリーバーの就労継続問題解決に寄り添う支援者を個別に選定し、相談相手として生活面全般のサポートも実施しています。

愛知県豊橋市の支援

愛知県豊橋市はケアリーバーの孤立を防ぐための支援に力を入れています。

こども若者支援センター(通称ココエール)を中心に、最終的にケアリーバーが地域社会へつながるための支援を展開しています。

例えば、退所施設と情報共有し対象者を把握し、実際に家庭訪問をすることで相談しやすい環境づくりを実施。

また、フードバンクと連携した食料宅配などの生活支援も行っており、精神面・金銭面両方からケアリーバーをサポートしています。

ケアリーバー支援のためにできること

ケアリーバーを支えるために、私たち一人ひとりにもできることがあります。具体的なアクションとしては、以下のようなものがあります。

- ・ケアリーバーの現状を理解する

- ・支援団体に寄付をする

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

ケアリーバーの現状を理解する

一人ひとりがケアリーバーのおかれている現状や課題を正しく理解し、関心をもったり現状を知ることだけでも支援の輪につながります。

自分の住んでいる自治体でどのような政策が実施されているか調べたり、国や地方自治体の調査結果を確認することも理解を深める方法です。

ニュースや当事者の声に目を通す、SNSでの発信をシェアするなど、身近なアクションから始めてみましょう。

支援団体に寄付をする

ケアリーバーの現状をよく理解している支援団体に、寄付という形で支援することも、私たちにできることの一つ。

使い道を指定せずに寄付することで、支援団体は状況に応じて、経済的支援、相談支援、住まいの確保などに柔軟に活用することができます。

寄付の目的や活動内容を明確に報告している支援団体であれば、寄付金がケアリーバー支援に確実に使われていることが確認できるため、安心して支援できます。

また、寄付先が認定NPO法人や公益財団法人として登録されている場合は、寄付金控除(所得控除や税額控除)を受けられる制度もあります。

ケアリーバーを支援する団体4選

行政の支援だけでは届かない部分をカバーしているのが、支援団体の存在です。ここからは、児童養護施設を退所した若者たちを支えている主な団体を紹介します。

各団体の活動内容やNPOの専門家による注目ポイントも参考にしてみてください。

認定NPO法人かものはしプロジェクト:「日本のこどもを取り巻く不条理」をなくす活動に取り組む

- ・虐待や貧困に苦しむ子どもたちの声に耳を傾けたい人

- ・妊産婦や児童養護施設出身の若者の孤立を防ぎたいと思う人

- ・子どもや養育者にやさしい地域を一緒につくっていきたい人

かものはしプロジェクトは、妊産婦や児童養護施設を出た若者の支援、子どもにやさしい地域づくりに取り組む認定NPO法人です。

カンボジアやインドで人身売買問題に取り組んできた経験を活かし、2019年から日本でも本格的に活動を開始。「誰もが生まれてきて良かったと思える社会を支援者とともに実現する」ことを目指しています。

- 国際協力NGOは日本での支援にあたり、職員や外部専門家とともに児童虐待などの課題を学び、現場調査や関係者との対話を重ねて丁寧に事業を構想。3年に及ぶ理事会での議論を経て国内事業をスタートさせた。

- 子どもの声を尊重し、立ち上げ時の試行をもとに事業を発展。子どもの権利を大切にしながら、現場の声を反映した支援を続けている。

- 妊産婦支援や施設退所後の若者支援といった希少な分野に取り組みつつ、虐待や孤立の予防をめざす地域事業も展開。

認定NPO法人 D×P(ディーピー):孤独な10代に対して“つながる機会”を提供

孤立している10代に対して、「安心できる人とのつながり」「生活費が得られるつながり」「安心して暮らせるつながり」を提供しています。

ひとりひとりの若者が、自分の未来に希望を持てる社会を目指して活動しています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 孤立している若者に対して、学校やオンラインを通じて、人と人が繋がれる機会や場所を提供している

- 若者への食料支援や現金給付、パソコンの寄贈など幅広い支援を行っている

- 寄付サポーターや関わった生徒数などをサイトのトップで紹介しており、運営の透明感や安心感がある

認定NPO法人ブリッジフォースマイル:児童養護施設のいまが分かる情報を発信

児童養護施設を出て、自立を迫られる子どもたちを対象に「巣立ちプロジェクト」「ネットワークづくり」などを行っています。

「子どもたちがどんな環境で生まれ育っても、夢と希望を持って笑顔で暮らせる社会」を目指しています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 「子どもを取り巻く環境」「児童養護施設の現状」「施設を退所した子どもたちが困ること」など、”児童養護のいま”、がわかる情報発信をウェブサイトでしている

- 子どもたちのニーズを汲みながら提供するプログラムの種類も積極的に広げ、受益者も増加、支援の輪も着実に広がっている

- 児童養護施設などで暮らす子どもたちが、安心して社会に巣立ち、笑顔で暮らしていくための生活必需品を寄付で仲介する「トドクン」はユニーク

一般社団法人日本児童養護施設財団:団体ならではの活動に強み

児童及び児童福祉施設を取り巻く環境調査・研究や自立支援事業を行い、非行に走らないための意識改革などを行っています。

「将来の夢(職業観)をもっていただけるような豊かな育成環境を築くこと」を目的に活動を続けています。

日本児童養護施設財団は、「オレンジの羽根運動」を通じて、虐待などの理由で家庭で暮らせなくなった子どもたちや、児童養護施設を退所した若者(ケアリーバー)への支援を行っています。

寄付アドバイザーが見た注目ポイント!

- 「子どもを取り巻く環境」「児童養護施設の現状」「施設を退所した子どもたちが困ること」など、”児童養護のいま”、がわかる情報発信をウェブサイトでしている

- 子どもたちのニーズを汲みながら提供するプログラムの種類も積極的に広げ、受益者も増加、支援の輪も着実に広がっている

- 児童養護施設などで暮らす子どもたちが、安心して社会に巣立ち、笑顔で暮らしていくための生活必需品を寄付で仲介する「トドクン」はユニーク

ケアリーバーの現状を知り、支援の輪を広げよう

本記事では、以下の内容をお伝えしました。

- ・ケアリーバーは経済面・精神面でさまざまな課題を抱えている

- ・国や自治体の支援制度はあるが、活用できる人は限られている

- ・ケアリーバーへの理解や、支援団体への寄付を通じて支援の輪を広げられる

ケアリーバーは、十分な準備が整わないまま社会に出て、経済的・精神的な負担を一人で抱えながら暮らしています。

孤立を防ぎ、安心して自立できる環境を整えるには、制度面での支援だけでなく、社会全体の理解と継続的なサポートが不可欠です。

今回紹介した支援の形や団体を参考に、あなたにできる方法で関わってみませんか?

▼ケアリーバーを支援する団体

| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |

|---|---|

| かものはしプロジェクト |

・国際協力NGOは日本での支援にあたり、職員や外部専門家とともに児童虐待などの課題を学び、現場調査や関係者との対話を重ねて丁寧に事業を構想。理事会での議論を経て国内事業をスタートさせた。 ・子どもの声を尊重し、立ち上げ時の試行をもとに事業を発展。子どもの権利を大切にしながら、現場の声を反映した支援を続けている。 ・妊産婦支援や施設退所後の若者支援といった希少な分野に取り組みつつ、虐待や孤立の予防をめざす地域事業も展開。 |

| D×P(ディーピー) |

・孤立している若者に対して、学校やオンラインを通じて、人と人が繋がれる機会や場所を提供している。 ・若者への食料支援や現金給付、パソコンの寄贈など幅広い支援を行っている。 ・寄付サポーターや関わった生徒数などをサイトのトップで紹介しており、運営の透明感や安心感がある。 |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。