2025年5月、岡山県で猫の多頭飼育崩壊の悲惨なニュースが報じられました。住宅には66匹もの猫が放置され、床には骨や死骸が散乱する壮絶な現場が確認されたのです。

人知れず放置された家の中で、増えすぎた猫たちが飢え、病気に苦しみ、互いに傷つけ合う多頭飼育崩壊は、全国各地で起きており、飼い主や地域の生活環境にも深刻な影響を与えています。

このような現実を知り、

「なぜ多頭飼育崩壊が起きるの?」

「猫たちを救うために自分にできることはある?」

と疑問を感じる方に向けて、本記事では以下の内容を解説します。

- ・猫の多頭飼育崩壊が与える影響

- ・猫の多頭飼育崩壊が起きる原因

- ・猫の多頭飼育崩壊の実例

- ・多頭飼育崩壊を防ぐために私たちができること

多頭飼育崩壊の実態を知ることは、猫たちの命や健康を脅かす環境から守るための第一歩です。悲惨な状況に置かれた猫たちを救うために、私たちにできることから行動を始めましょう。

「殺処分から猫たちの命を守る」

活動を無料で支援できます!

30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「殺処分から猫たちの命を守る」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!

設問数はたったの3問で、個人情報の入力は不要。あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?

多頭飼育崩壊とは?

多頭飼育崩壊とは、飼い主が管理できる限界を超えて動物を飼い続け、環境が悪化した状態を指します。

猫や犬などのペットが制御なく増加すると、飼い主は経済的・体力的に世話が困難になります。その結果、不衛生な環境で動物たちが病気になったり、栄養不足に陥ったりする問題が生じます。

実際に起きた猫の多頭飼育崩壊の事例

多頭飼育崩壊は、全国で発生していますが、ここでは、以下の3つの事例を取り上げます。

- ・事例①経済困窮で不妊手術の未実施

- ・事例②猫の繁殖力について知識がないまま放置

- ・事例③高齢の飼い主が孤立して崩壊

それぞれの事例について、詳細を見てみましょう。

事例①経済困窮で不妊手術の未実施

60代の男性が、視覚障害のある内縁の妻と一軒家で暮らしていた家庭で、多頭飼育崩壊が発生しました。経済的な余裕がなく不妊去勢手術を受けさせられなかったことに加え、男性には精神障害の疑いがあり、判断能力にも課題が見られました。

夫婦は親族や近隣との関係も希薄で孤立しており、野良猫を保護し始めたことをきっかけに繁殖が止まらず、猫は約30頭にまで増加。室内には尿臭もあり、飼育環境も悪化していました。

事例②猫の繁殖力について知識がないまま放置

団地の一室で猫2匹から始まり70匹まで増えた多頭飼育崩壊の事例があります。

悪臭漂う環境で60代夫婦と引きこもりの息子、認知症高齢者が暮らしていました。

飼い主には猫の繁殖力に関する知識がなく、不妊去勢手術も行われていなかったうえ、経済的な困窮や家庭内の支援体制の欠如が重なって、飼育環境は悪化の一途をたどりました。

事例③高齢の飼い主が孤立して崩壊

一軒の空き家から、衰弱した猫10匹と数匹の死骸が発見されました。室内はごみ屋敷のような状態で、猫たちは閉じ込められたまま、痩せ細り、けがを負っていました。保護された猫の体重は通常の半分以下で、深刻な健康状態に陥っていたとされています。

元住人はかつて18匹を飼育していたと話しており、高齢で家族とも疎遠になり、社会的に孤立した中で猫を飼い続けた結果、多頭飼育崩壊が起きたとみられます。

猫の多頭飼育崩壊が与える影響

猫の多頭飼育崩壊が起こることによって、3つの影響が懸念されます。

- ・飼い主の生活状況の悪化

- ・動物の状態の悪化

- ・周辺の生活環境の悪化

それぞれについて見てみましょう。

飼い主の生活状況の悪化

多頭飼育崩壊は飼い主の生活に大きな悪影響を及ぼします。まず、多数の動物を養うための餌代や医療費が家計を圧迫し、経済的に困窮するケースも少なくありません。その結果、自分自身の食事や住環境にかける費用が削られ、生活の質が著しく低下していきます。

また、住居は動物の排泄物や臭いで不衛生になり、健康状態も悪化することが多いです。さらに、近隣との関係が悪くなり社会から孤立し、精神的な問題を抱えるケースもあります。

動物の状態の悪化

多頭飼育崩壊が起きると、飼い主が世話をしきれず、限られた空間に過剰な数の動物が押し込められる状態になります。その結果、十分な餌や水が行き渡らず、猫たちは痩せ細り、栄養失調に陥ることもあります。

また、掃除が行き届かないことで不衛生な環境となり、皮膚病や目の病気などの健康被害が発生します。

さらに、狭い場所での生活はストレスを高め、鳴き声が増えたり異常な行動につながったりします。このような状況は動物への虐待とみなされ、彼らの命や健康を著しく脅かすことにつながるのです。

動物虐待については、以下の記事で解説しています。

>>動物虐待の罪とは?罰則についても解説

>>動物虐待にはどんな事例がある?過去の事件を紹介

周辺の生活環境の悪化

多頭飼育崩壊が起きると、不快な臭いや夜通しの鳴き声が近隣に広がり、地域周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。

ノミやダニが発生し、周辺住宅にも移動することがあるでしょう。繁殖制限がされていないペットが増え続けると、排泄物の処理が追いつかず、有害な菌が繁殖して健康被害を引き起こす可能性もあります。

加えて、管理できなくなった動物が外に出て、他の家に入り込んだり、人を傷つけたりする危険性も無視できません。このような環境悪化は地域全体の問題となりえます。

出典:環境省「多頭飼育対策ガイドライン」

猫の多頭飼育崩壊が起きる主な原因

猫の多頭飼育崩壊はなぜ起きるのでしょうか。主な原因は以下の3つです。

- ・知識不足による不妊・去勢手術の未実施

- ・飼い主の経済的困窮

- ・飼い主の病気や高齢化

各項目について詳しく解説します。

知識不足による不妊・去勢手術の未実施

猫の多頭飼育崩壊の主な原因の一つは、飼い主が猫の繁殖力を正しく理解しておらず、不妊・去勢手術を行わないことです。

メス猫は生後半年ほどで妊娠可能となり、年に数回の発情期があります。一度の出産で複数の子猫を産むため、対策をしないと短期間で数が爆発的に増加します。たった一匹から始まっても、数年で数十匹、さらには数百匹に膨れ上がることもあります。

このような状況を防ぐには、適切な時期に手術を実施することが重要です。

出典:環境省「不妊・去勢手術をして飼いましょう」

繁殖力の高い猫は、適切な対策が取られないまま増え続け、結果として殺処分されることもあります。特に、殺処分される猫の多くは生まれたばかりの子猫です。

猫の殺処分の現状については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

>>【6割が子猫】猫の殺処分の現状は?処分数の多い都道府県や猫を救うためにできること

飼い主の経済的困窮

猫の多頭飼育崩壊の背景には、飼い主の経済状況の悪化も挙げられます。

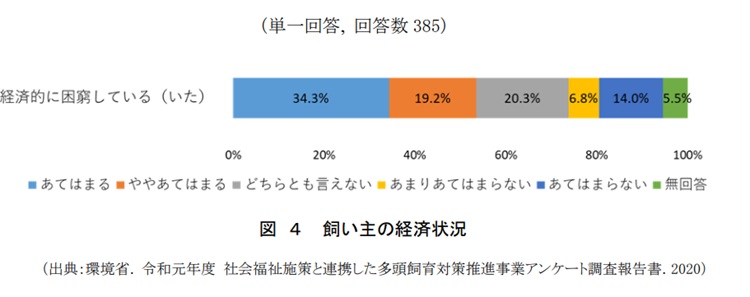

環境省の調査結果によると、このような事態に陥った人々の約半数以上が家計的に苦しい状態にありました。

出典:環境省「多頭飼育対策ガイドライン」

また、全体の約2割が生活保護を受けていたことも判明しています。

自らの生計を立てるのに精一杯の状況では、複数の猫たちに必要な餌代や医療費を確保することが難しくなります。そのため、資金不足も適切な世話を続けられなくなる主要な要因となっているのです。

飼い主の病気や高齢化

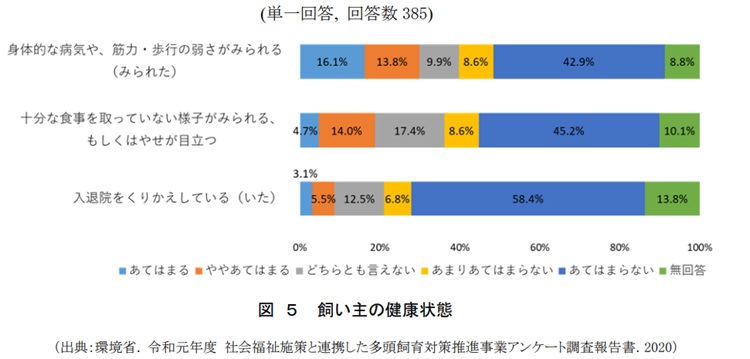

飼い主の健康問題や年齢による体力低下が多頭飼育崩壊の原因になることもあります。

持病を抱えている人や歩行が困難になった人は、ペットの世話が十分にできなくなりがちだからです。

上記のデータを見ると、体の不調や筋力低下がある飼い主は約3割、食事不足で痩せている人は2割近くもいます。また入院を繰り返す人も少なくありません。

聴覚に問題がある、物忘れがひどい、心の病気などを持つ飼い主も多く、こうした状況が適切な飼育を難しくしているのです。

猫の多頭飼育崩壊を防ぐためにできること

多頭飼育崩壊の現場は、どれをとっても悲惨なものです。

こうした事例を引き起こさないために、私たちにできることが4つあります。

- ・不妊・去勢手術をする

- ・地域ボランティアとして活動する

- ・保護猫の里親になる

- ・支援団体に寄付をする

多頭飼育崩壊を引き起こさないためにできることを確認します。

不妊・去勢手術をする

猫の多頭飼育崩壊を防ぐには、飼い始めた段階で不妊・去勢手術を行うことが欠かせません。

猫は短期間で急激に繁殖するため、放置すればあっという間に頭数が増え、飼育が困難になります。手術費用は一時的に負担に感じるかもしれませんが、後から多頭の世話や医療に追われることを考えれば、むしろ経済的です。

また、この処置は健康面でもメリットがあり、生殖器の病気リスクを減少させ、マーキングなどの問題行動も改善します。手術を受けた猫はより落ち着いた生活を送れるため、飼い主にとっても動物自身にとっても良い選択といえるでしょう。

地域ボランティアとして活動する

猫の多頭飼育の問題を防ぐために、地元の動物愛護団体と協力して地域の活動に参加することもできます。不妊・去勢手術の支援や、正しい飼育方法の案内は効果的な取り組みです。

ただし自分自身も限界を知り、無理のない範囲でサポートすることが肝心です。過剰な保護は逆効果となるリスクがあるため、ボランティアチームで協力し合うことが望ましいでしょう。

小さな力でも継続的な助けが、地域全体の課題解決につながります。

保護猫の里親になる

保護された猫たちの里親になることも、猫の多頭飼育問題を防ぐための方法の一つです。飼い主の管理が行き届かず、劣悪な環境に置かれた動物たちは、安心して暮らせる新しい家庭を必要としています。

里親として迎え入れることで、その猫にとっての「第二の人生」を支えることができ、保護施設の負担軽減や新たな救出活動にもつながります。安全な住まいと愛情あるケアを提供することは、猫の心身の回復にも大きく寄与します。

支援団体に寄付をする

猫の多頭飼育崩壊を防ぐために、私たちができる支援の一つとして寄付があります。動物愛護支援団体への寄付は、不妊・去勢手術の費用や保護施設の維持などに活用されます。

また、認定NPO法人への寄付は税金の控除対象となるため、社会貢献しながら節税という二つのメリットも得られるでしょう。小さな金額でも継続的な応援が、多くの猫と地域社会を救う力になります。

多頭飼育崩壊による猫を救う支援団体5選

多頭飼育崩壊で苦しむ猫たちを救うために、多くの支援団体が現場対応や保護活動を行っています。寄付という形で支援できるおすすめのNPO団体を5つ紹介します。活動内容やNPOの専門家・gooddoマガジン編集による注目ポイントも参考にしてください。

公益財団法人どうぶつ基金:保護・避妊・啓発を通じて殺処分される猫を減らす

公益財団法人どうぶつ基金は、野良猫の繁殖を抑制するための無料不妊手術事業「さくらねこ活動」を中心に活動しています。また、多頭飼育崩壊の救済支援や保護猫の里親マッチング、動物愛護に関する普及啓発活動を通じて、人と動物が共生できる社会を目指しています。

35年以上の長い歴史があり、活動報告書や会計報告書を詳細に公開していることから、信頼性の高い活動実績を持つ団体です。殺処分ゼロを目指し、多様なボランティアが協力して取り組む点が大きな特徴です。

- 無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指している

- 広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

- 行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

どうぶつ基金の口コミが知りたい方はこちら

>>どうぶつ基金は怪しい?活動実態や口コミ評判を調べてみた

ピースニャンコ(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):医療支援をもとに保護猫ボランティアをサポート

ピースニャンコは、保護猫ボランティアを医療面からサポートする活動を行っています。

自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。保護犬を支援するプロジェクトにはピースワンコがあり、既に蓄積されたノウハウがあります。

ピースニャンコでは、動物病院での診療費支援や避妊去勢手術の費用援助を実施。ピースワンコの譲渡センターを活用した医療支援を通じて、保護猫の健康管理をサポートしています。

保護猫ボランティアの負担軽減を図りながら譲渡促進にも取り組み、1匹でも多くの保護猫が新しい家庭で幸せに暮らせる未来を目指しています。

- 医療面から猫の保護活動を支援したい人

- 災害時に保護猫の支援をしたい人

- 保護猫ボランティアとともに活動を広げていきたい人

保護犬を殺処分から救うピースワンコの口コミを知りたい方は、こちらをご一読ください。

>>【怪しい?】ピースワンコ・ジャパンの口コミ評判は?専門家に詳しく聞いてみた

特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊:行き場のない犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営

一般家庭では飼養が困難な、引き取り手のない犬猫たちを積極的に保護し、命が尽きる時まで責任を持って育てる「終生飼養」や猫の譲渡活動、野良猫の不妊手術などを行っています。

動物と人間が共生できる明るい未来の実現を目指しています。

- 引き取り手のない犬・猫たちの受け皿として、犬猫専用の「終生飼養ホーム」の運営を支援したい人

- 犬や猫だけでなく、ウサギ、鹿、ハクビシンなどの多くの動物を救いたい人

- エコバッグ、Tシャツなどオリジナルグッズの購入を通して活動を応援したい人

公益財団法人 日本動物愛護協会:人と動物が共に生きられる社会を目指す

幸せな動物を増やすため、犬や猫の譲渡会の開催、災害時の動物救援、動物愛護講座の開催を始めとした啓発活動、日本動物大賞・動物愛護表彰などを通した提言活動を行っています。

1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体です。

「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンとした活動を通し、人と動物が共に生きられる社会を目指しています。

- 動物愛護活動を通じて、人と動物が共生できる社会を支援したい人

- 譲渡活動や災害時の動物救援に関わりたい人

- 動物愛護活動に長年実績のある団体を支援したい人

NPO法人犬と猫のためのライフボート:20,000頭以上の里親探しの実績あり

NPO法人犬と猫のためのライフボートは、保健所からの保護犬・猫の救命と譲渡を20年以上行う団体であり、今までに22,477頭の譲渡実績があります。

保護から医療、譲渡までを総合的にケアし、施設内には動物病院も併設。全国7か所の保健所と連携し、殺処分を防ぐ活動に取り組んでいます。

- 動物病院の併設により健康面のサポートに共感できる人

- 里親探しの実績を重視する人

- 幅広い地域で活動している団体を支援したい人

猫の多頭飼育崩壊を防ぐのは私たち一人ひとりの意識から

本記事では、以下の内容をお伝えしました。

- ・猫の多頭飼育崩壊が起きる背景には、知識不足や経済的困窮、飼い主の高齢化・病気などさまざまな要因がある

- ・動物たちの命や健康も著しく損なわれてしまうだけでなく、飼い主や地域に深刻な影響を与える

- ・不妊・去勢手術の徹底や地域ボランティアへの参加、支援団体への支援が崩壊防止になる

猫の多頭飼育崩壊は、身近な暮らしの中で起きている「見えにくい社会課題」とも言えます。

私たち一人ひとりが正しい知識をもち、支援や行動につなげていくことで、猫たちと人との未来を守ることができます。今できることから、始めてみましょう。

▼保護猫の支援活動を行っているおすすめ団体

| 団体名 | 寄付アドバイザー・gooddoマガジンの注目ポイント |

|---|---|

| どうぶつ基金 | ・無料不妊手術(TNR)で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指して ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている |

| ピースニャンコ | ・医療面から猫の保護活動をしている ・災害時に保護猫の支援が可能 ・保護猫ボランティアとともに活動を広げている |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。