結論から申し上げると、どうぶつ基金(公益財団法人 どうぶつ基金)は寄付先として信頼できる団体です。

その理由は、

- ・口コミ評判は良いものが多い

- ・様々なNGOを知る専門家からの評判も高い

- ・支援が必要な活動に寄付をきちんと活用している

- ・情報公開を積極的に行っている

という点です。

「どうぶつ基金への寄付を考えている」

「どうぶつ基金って怪しくない?本当に寄付して大丈夫?」

このように思う方のために、gooddo編集部がどうぶつ基金について調べました。ホームページでの活動やSNSでの口コミをリサーチ、寄付の専門家にインタビューした内容を紹介します。

どうぶつ基金への寄付を考えている方は、前向きに検討して大丈夫です!

どうぶつ基金の良い口コミ評判まとめ

どうぶつ基金の口コミ評判の良い面、悪い面の両方を紹介していきます。

まずは良い口コミについて紹介します。

自分も福島被災地でお世話になったどうぶつ基金さん。現在は壱岐島での活動だそう。日本各地、とくに離島の猫達の繁殖制御。これはどうぶつ基金さんにしか出来ない。佐上代表、奥様、山口先生、斎藤先生、福島でお世話になった稲垣先生、全ての先生方やスタッフの皆様に感謝しかありません。(Xより)

個人TNR

ノラ猫さんの不妊手術をしました。

毎年出産しているというメス猫ちゃん。

今回も6匹の赤ちゃんを妊娠していて、

堕胎となりました😢堕胎はとても悲しい気持ちになります。

ママ猫にとっても体への負担が大きいです。

妊娠中は警戒心も強く、捕獲が難しいこともあります。妊娠していない時期に。

増えて困る前に。

早い段階で不妊手術を進めていけたら良いなと思います。

(中略)

今回もどうぶつ基金のチケットを使用させて頂きました。

費用がかなり安く済むので、いつも助かっています。(instagramより)

いつか必ず終わらせる活動

飼い主のいない猫の避妊去勢手術

TNRも継続しております。

9月はメス6匹 オス1匹

合計7匹のさくらねこが誕生いたしました。

大切なお金をどうぶつ基金様

にご寄付下さった

さくらねこサポーター様に

心よりお礼申し上げます🙏

TNRは必ず終わりが来ます(断言)。(Xより)

TNR

5月28日(土)

#動物基金 様の

#さくらねこ無料不妊手術チケット を使用して#TNRを行いました。

(中略)

この子の事は今後も里親様が優しい眼差しで見守って下さいます。

感謝です。

どうか赤ちゃんたちが無事でありますように…

#さくらねこサポーター の皆さま

ありがとうございました。(Instagramより)

売上の一部がどうぶつ基金に寄付されるという素敵な傘を発見☂️

しかも1番好きなティファニーブルーっぽい色だし、猫もかわいいし🐱💓

傘失くしてよかったー!😊

(中略)

直接的なことはなかなか出来ないけど、少しでもこういった素敵な取り組みを支援出来ると思うと嬉しいです🍀(Xより)

リサーチした結果

「どうぶつ基金しかできない唯一無二の活動をしている」

「どうぶつ基金やさくらねこサポーターのおかげで、地域猫の無料不妊手術ができてありがたい」

「猫グッズの購入で素敵な取り組みを支援できるのが嬉しい」

など、活動の意義を評価する投稿が多く、おおむね、どうぶつ基金への口コミ評判は良いものと確認できました。

>>どうぶつ基金について詳しくみる

どうぶつ基金の悪い口コミ評判まとめ

一方、 どうぶつ基金の悪い口コミ評判 を紹介します。

クソ田舎で、保護猫地域猫なんじゃそら?という年寄りばかりの限界集落みたいな地域なので町にも市にも野良猫のTNR等に助成金制度はないし、どうぶつ基金で使える病院も高速道路使って2時間の所に1件なので通うのは現実的ではなくTNRを全額自腹(♀3万・♂1〜2万)でかかりつけでやってるんだけど(後略)(Xより)

「どうぶつ基金の提携病院が近所にないので利用できない」といった書き込みがありました。

他にも、根拠や情報の出所が不明確な批判、主観的な批判がSNS上で確認できました。

この点も踏まえて、専門家に詳しくインタビューしました。

専門家から見たどうぶつ基金の評価は?インタビューで徹底取材

悪い口コミ評判を踏まえ、どうぶつ基金について大きく気になる点は2つ。

- どうぶつ基金の強みや特徴は?

- 協力病院はなぜ都会に集中しがちなのか?

これらの点について、NPOに詳しい寄付アドバイザーの河合さんにお話を伺いました。

非営利団体の運営支援コンサルタント。寄付の講座を開催しその魅力を伝えている。

数々の団体の経営に携わりながら、自らもNPOに寄付を続ける。

※詳細なプロフィールは文末に掲載

インタビュー結果まとめ: TNRを柱とし様々な協力者との連携・協働による活動がどうぶつ基金の活動の特徴

寄付アドバイザー河合さんへのインタビュー結果を先に紹介します。

問) どうぶつ基金の強みや特徴は?

・35年以上にわたる長い歴史がある

・無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている

・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

問)協力病院はなぜ都会に集中しがちなのか?

都会に集中している現状はあるかもしれないが、団体だけの責任ではない。関心を持つ協力者が増えていけば協力病院の地域も広がっていく

詳しく紹介していきます。

インタビュー詳細1:どうぶつ基金の強みや特徴は?

寄付アドバイザーの河合です。

私が考えるどうぶつ基金の強みや特徴は以下の通りです。

- ・35年以上にわたる長い歴史がある

- ・無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている

- ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

- ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

詳しく解説します。

35年以上にわたる長い歴史がある

どうぶつ基金は、2006年にどうぶつ基金の名称に変更、2010年に公益財団法人を取得していますが、前身となる財団法人横浜動物福祉協会は、1988年に設立されており、36年の歴史と活動実績があります。

さらに、団体の創設者である富岡操さん(明治38年生まれ)は戦後間もない1948年ころから、飼い主に見捨てられた犬や猫の駆け込み寺をはじめ1,000匹以上の保護を続け、96歳で亡くなるまでの半生を犬や猫の救命と保護に献身されました。

どうぶつ基金は、富岡さんの遺志を継いで、犬や猫の殺処分ゼロの実現と、動物や人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざして活動しています。

無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている

「多頭飼育崩壊」「犬や猫の殺処分」という課題に対し、無料不妊手術(TNR)を事業の柱にして取り組んでいる点も特徴です。

多頭飼育崩壊の救済・解決のための第一歩は現場にいる犬・猫の全頭不妊手術です。

また、保健所等に持ち込まれる所有者不明猫のうち、85%(2023年度)が生まれて間もない幼齢猫とのこと*。生まれてすぐに殺される、そんな悲劇を防ぎ、殺処分ゼロへの最も有効な手段が不妊手術だと、どうぶつ基金では考えられています。

さらに、報告書からも分かるように、実際、多頭飼育崩壊の救済や多くのTNR活動の実績もあります。

*出典:環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

殺処分の本質的な解決方法としてTNR活動を進めながら、動物保護活動の課題を多くの人に知ってもらうため広報やロビー活動にも力を入れています。

ロビー活動としては、奄美大島や沖縄、福岡、広島などで、「オンライン署名」の活動を通して殺処分や無料不妊手術についての課題を市民に伝え賛同を募り、自治体に要望書を提出したりしています。地域ねこ活動に関する条例改正の実現などの実績もあります。

広報活動では、メディアでの報道のほか短歌コンテストや写真・動画コンテストなど、市民が参加しやすかったり、ユニークな方法で関心をもってもらえる工夫をしています。

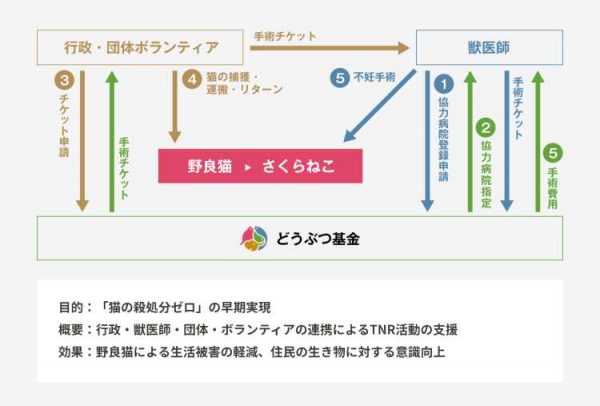

行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

どうぶつ基金の活動は、行政や関係機関、獣医師や愛玩動物看護士(※)だけでなく、パソコンや翻訳、デザイン、マーケティングなど、仕事を通じて培ったスキルを活かして「プロボノ」参加する人や企業、地域住民など、殺処分ゼロをめざす仲間である、多様なボランティアが協働して取り組んでいる点が特徴です。

特に2014年から三重県と共同で行ってきたTNR活動は、官民一体となった殺処分ゼロをめざした取り組みであり、「三重県モデル」として全国に先駆ける好事例になっています。

三重県において地域住民やボランティアが行政と協働し、県の動物愛護推進センターを拠点に一斉TNRを実施。さらに、どうぶつ基金の獣医師が行政の獣医師に対して不妊手術の技術指導を行い、短時間で安全に手術を行える体制を整えています。

※愛玩動物看護士:政府の免許を受けたペットの看護士(参考:環境省「愛玩動物看護師をめざす方へ」)

インタビュー詳細2: 協力病院はなぜ都会に集中しがちなのか?

現状、協力病院が都市部に多いのは事実です。

しかし、協力病院を様々な地域に広げていくのは、団体だけの責任ではありません。協働する自治体、ボランティアなどの協力者が増えていけば協力病院の地域も広がっていくと思います。

どうぶつ基金の活動に関心を持っている人、殺処分が課題だと感じる人たちが一緒になって参加・協力したり広報やロビー活動をしていくのが、NPOの活動の広げ方です。

協力病院が自分の住むエリアになくボランティア活動する場がない、しにくいと感じたら、増やすために自分で動いてみたり、周りに声をかけて呼びかけてみるのも一つの方法ではないでしょうか。

どうぶつ基金は怪しい?信頼できるかを調べてみた

どうぶつ基金は寄付先として信頼感のある団体なのか、下記の観点からgooddo編集部が独自にリサーチしました。

- ・寄付の目的と使途が一致している

- ・情報開示を行っている

- ・公益財団法人をとっている

調べた結果、どうぶつ基金は寄付先の団体として信頼感があることが分かりました。その理由について1つずつ解説します。

信頼できる理由1:寄付の目的と使途が一致している

どうぶつ基金は活動資金の90%以上が個人を中心とした民間からの寄付です。

最新の活動報告書(2023年度)では、寄付を以下のように使っていると説明されています。

- ・TNRと多頭飼育崩壊の救済支援

- ・出張手術

- ・里親探しの支援

- ・知ってもらう活動

最新の会計報告(2023年度)を確認すると、経常費用3億7,000万円の内、約99%の3億6,900万円が事業費に使われ、さらにその内83%が不妊手術援助費に使われていることが分かります。

また、説明通り里親探しや広報活動にも使用されています。

さらに、活動報告書では2023年度、53,093頭の無料不妊手術を行ったこと、83件(1,593頭)の多頭飼育救済を行ったことが報告されています。

以上のことから、集まった寄付は説明どおりの活動に適正に使われていることが分かります。

信頼できる理由2:情報開示を行っている

どうぶつ基金は、過去10年以上分の会計報告書や活動報告書をホームページ上に公開しています。

2023年度の年次報告書には、多頭飼育救済や不妊治療手術を含む各地での具体的な活動内容が、今後の課題や改善点とともに詳しく記載されています。詳細な実施数や活動の様子を分かりやすく伝える写真も掲載されています。

また、各種SNSでもこまめに情報発信を行っており、積極的に情報公開を行おうとしている姿勢が感じられます。

いわゆる「怪しい団体」のなかには、どのような活動を行っているのか情報公開をほとんど行わないケースもあります。

しかし、どうぶつ基金は情報公開を積極的に実施しており活動内容が見えやすいため、寄付先としての信頼感があります。

信頼できる理由3:公益財団法人として認定されている

どうぶつ基金が公益財団法人として認定されていることも、信頼できる理由のひとつです。

- ・公益目的事業を行うことが主たる目的か

- ・収支相償(公益目的事業にかかる収入が、実施に要する適正費用を超えないこと)が見込まれるか

- ・公益目的事業比が50/100以上(50%以上)の見込みがあるか

- ・遊休財産額が一定額を超えない見込みか

- ・事業を行う「技術的能力」があるか

- ・相互に密接な関係にある(同一親族など)理事・監事が総数の1/3以下か

- ・認定取り消しなどの場合、公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を、類似した事業を目的とするほかの公益法人に贈与する旨を定款で定めているか

など

公益社団法人になるためには、非常に厳しい条件をクリアしなければなりません。つまり、公益社団法人であるどうぶつ基金は、公益性の高さを国や都道府県から認められた、社会的に高い信頼度のある団体と言えます。

公益財団法人については、以下の記事をご一読ください。

>>公益社団・財団法人ってどんな法人?設立方法や運営方法とは

どうぶつ基金への支援方法

殺処分ゼロを目指し、TNR(捕獲、避妊手術をし、元の生息場所に戻す)活動を行うどうぶつ基金。この取り組みを、お金の寄付やボランティア活動への参加、オリジナルチャリティグッズの購入、不要になった本・CDの寄付を通して、私たちも支援できます。

ここでは、今すぐ行動に移せる以下の2つ、お金の寄付による支援についてご紹介します。

- 継続寄付(スポンサーシップ・プログラム、マンスリーサポーター)

- 単発寄付

継続寄付

毎月決まった金額を寄付する継続寄付です。

一度登録すると毎月自動で決済されます。決済方法は、クレジットカード、口座振替から選択できます。

猫の殺処分ゼロは一朝一夕には実現できません。継続寄付は、どうぶつ基金が寄付収入の見通しを立てられるため長期の支援計画を立てやすく、安定的な支援を可能にする方法です。また、安定した財政基盤があることで、緊急時にも素早く対応できます。

どうぶつ基金の継続寄付には、寄付金が「さくらねこ無料不妊手術事業」に限定されて使用される「さくらねこサポーター」と、活動全般に使われる一般継続寄付があります。

以下、さくらねこサポーターについて解説します。

さくらねこサポーター

さくらねこサポーターは、継続的に「さくらねこ無料不妊手術事業」の取り組みを応援する寄付プログラムです。

不妊手術を終えた猫の耳は、手術済みの目印としてカットされます。その形がさくらの形に似ていることから、どうぶつ基金では、手術を終えたねこを「さくらねこ」と呼んでいます。

毎月の寄付金額は、1,222円からおおよそ1,000円単位で設定されており、申し込み時に自分の好きな金額を選べます。途中で金額を変更することも可能です。

単発寄付

寄付したいと思ったタイミングで、単発の寄付ができます。

自分の好きな金額で寄付が可能です。決済方法は、クレジットカード払い、銀行振込、または郵便振替から選択します。

寄付は、どうぶつ基金の活動全般に使われます。

どうぶつ基金は寄付金控除の対象団体です。寄付金控除とは、寄付した金額の約40%が所得税額から控除される仕組みのことで、税金が少しだけ安くなる可能性があります。

寄付や税制上の優遇措置についてもっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

>>寄付の方法や節税メリットなど、寄付・募金のよくある疑問に答えます

どうぶつ基金の活動内容や理念に共感された方は、この機会に寄付を考えてみてはいかがでしょうか。

どうぶつ基金とは?

どうぶつ基金は「いきものが自由でしあわせ」を理念に活動する動物愛護団体です。

動物の殺処分ゼロ、動物虐待や遺棄の防止を目指し、飼い主のいない猫や多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、啓発活動などを行っています。

なぜ犬猫の殺処分はなくならない?

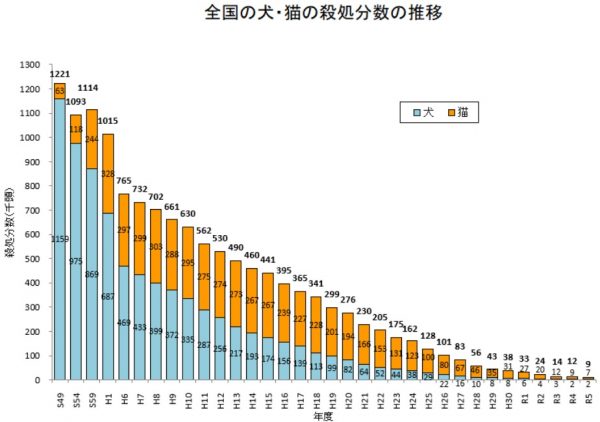

2023年度の犬猫の殺処分数は9,017頭で、その約76.5%にあたる6,899頭が猫でした。さらに、殺処分された猫の約62%が離乳前の幼い仔猫です。飼い主からの引取りや所有者不明などが主な理由です。

2023年度の犬猫の殺処分数は9,017頭で、その約76.5%にあたる6,899頭が猫でした。さらに、殺処分された猫の約62%が離乳前の幼い仔猫です。飼い主からの引取りや所有者不明などが主な理由です。

猫は1年に3回出産し、一度に5~7頭の仔猫を産みます。生まれた仔猫は6ヶ月で妊娠可能となり、その孫猫は50~60頭に増えるとも言われます。

このような繁殖力の高さが、結果的に殺処分数を増加させる大きな要因となっているのです。

仔猫が生まれてこなければ、殺処分されることはありません。どうぶつ基金は「殺されるために生まれてくる命」を減らすため、不妊手術などの活動に取り組んでいます。

出典:環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

どうぶつ基金の活動内容

どうぶつ基金の具体的な活動内容を紹介します。

さまざまな動物が、 人や自然と幸せに共生できる世の中を目指し、主に以下の活動に取り組んでいます。

- さくらねこ無料不妊手術

- 多頭飼育崩壊の救済

- 里親さがし助成金

さくらねこ無料不妊手術

さくらねこ無料不妊手術事業は、TNRによって猫の殺処ゼロを目指す、行政やボランティアを支援する事業です。

TNRとは、飼い主のいない地域猫の管理に用いられる手法で、Trap(捕獲)、Neuter(不妊手術)、Return(猫を元の場所に戻す)の頭文字を取っています。

さくらねこ無料不妊手術事業では、地域の猫の問題を解決したいボランティア(個人及び団体)や自治体が、どうぶつ基金が発行する「無料不妊手術チケット」を申請します。全国に200件近くある協力病院に猫を連れていき、チケットを利用すれば無料で不妊手術を受けられる仕組みです。

さくらねこTNR

どうぶつ基金は「さくらねこTNR(TNR先行型地域猫活動)」を推奨しています。

今まで36万5,000頭近くの不妊手術を行ってきました(2024年11月現在)。

さくらねこTNRとは、まず不妊手術を行い猫の繁殖を止めた上で、飼い主のいない猫の問題について話し合いを進めるという取り組みです。

環境省は行政・地域住民・ボランティアの三者合意を原則として地域猫活動を提唱しています。しかし、この方法だと以下のような問題が発生する場合があります。

- ・話し合っても合意に至らない、合意までに時間がかかった、などが理由でその間に猫がどんどん繁殖してしまう

- ・公園や大学などではコミュニティ形成が難しく、地域住民では対応が難しにくい

これらを解決するのが、「まずは不妊手術をする」さくらねこTNRなのです。

多頭飼育崩壊の救済

不妊手術の無償提供を中心に多頭飼育崩壊の救済支援を行っています。

2023年度まで、累計で6,775頭の犬や猫を多頭飼育が崩壊した環境から救済しました。

多頭飼育の崩壊とは、飼い主が適切な管理能力を超えた数の動物を飼育することで、衛生環境の悪化や動物虐待、近隣住民への迷惑などが発生します。

多頭飼育の崩壊を解決するための第一歩は、現場にいる犬・猫の全頭不妊手術です。しかし、多くの場合、飼い主が手術費用を負担する経済的余裕はありません。また、行政も予算の確保などの問題があり簡単には対応できないのです。

どうぶつ基金は、多頭飼育崩壊に対応する行政を無料不妊手術チケットで支援しています。動物の繁殖を止めることで、飼い主が考え、行動する時間を得られます。また、行政を始めとしたサポート団体が適切な支援を実施できます。

里親さがし助成金

各自治体が推進する「団体等譲渡制度」を利用した里親探しを、助成金によって支援しています。

団体等譲渡制度とは、行政が保護した犬猫を信頼できる団体や個人に引き渡し、適切な管理の下で新しい飼い主を見つける仕組みです。行政とボランティアが協力することで、より早く、より多くの犬や猫が、新しい家族に出会うチャンスを得られます。

どうぶつ基金の里親さがし助成金は、譲渡に関わる費用を一部補助するもので、動物愛護団体やボランティアグループなどの団体及び個人です。犬または猫、譲渡1頭につき7,000円が支給されます。

まとめ:どうぶつ基金への寄付が向いている人はこんな人!

本記事では、どうぶつ基金への評判や活動内容の紹介、専門家へのインタビューなどを行いました。内容をまとめます。

- ・どうぶつ基金は、繁殖力の強い猫の殺処分ゼロを実現するには不妊手術が有効だと考え活動している

- ・寄付金を活用しながらボランティア団体や行政、個人ボランティアと連携し、TNR活動を推進している

- ・情報公開及び丁寧な活動報告を行っており信頼性が高い

どうぶつ基金は、ボランティアや行政と連携し犬猫の殺処分ゼロの実現を目指しています。

団体だけが活動するのではなく、多くの関係者と協力しながらミッションの達成を目指す姿勢に共感できる方に適した支援先だと思います。

「犬猫の殺処分ゼロを必ず実現したい」

「犬や猫の命を大切に考える仲間の活動の一端を担いたい」

と考えている方はぜひ、どうぶつ基金の公式サイトを覗いてみてください。

参考:どうぶつ基金の基礎情報

| 団体名 | 公益財団法人どうぶつ基金 |

| 所在地 | 〒659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町71-7 |

| 代表者 | 理事長 佐上邦久 |

| 活動内容 | ・犬や猫の不妊手術奨励事業 ・動物愛護思想の普及啓発事業 |

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・ 関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。