SNSやニュースでは「やせ細った猫が保護された」「ボロボロの犬が飼育放棄されていた」といった報道を目にすることがあります。

飼い主の事情により、最後まで責任を持って飼われずに捨てられたり、動物保護センターに引き取られたりするペットは今も後を絶ちません。

「なぜ飼育放棄が起きるのか知りたい」

「一匹でも多くのペットを救うために、できることを知りたい」

そう感じたあなたに向けて、この記事では以下の内容を解説します。

- ・ペットの飼育放棄が増加する主な理由

- ・飼育放棄を減らすための対策

- ・飼育放棄されたペットを救う具体的な方法

ペットの命を守るために、まずは現状を正しく理解することが大切です。

飼育放棄ゼロを目指して、できることを探してみませんか?

ペットの飼育放棄の現状

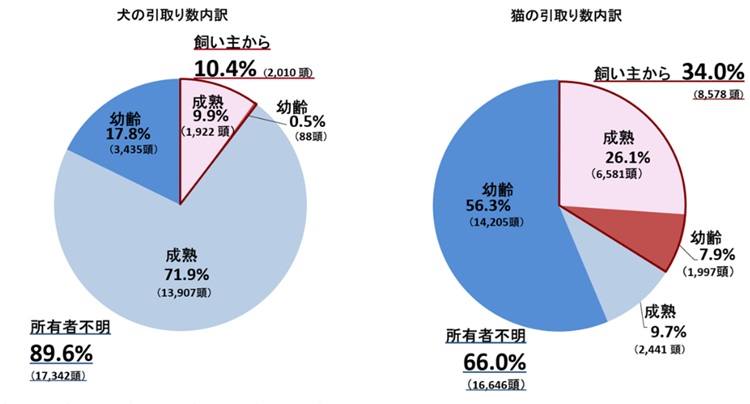

出典:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

環境省の統計によると、犬や猫の引き取り件数は年々減少しています。令和5年度には、犬が19,352件、猫が25,224件と、令和元年度から約40〜50%減少しています。

一方で、この減少は必ずしも「飼育放棄そのものが減っている」ことを意味するわけではありません。

近年では、自治体に持ち込まれる前に、保護団体への直接相談やSNSによる里親探し、あるいは無断での遺棄といった「見えない飼育放棄」が増えていると指摘されています。

また深刻なのは、引き取られたペットの一部が殺処分されている現状です。

令和5年度の殺処分数は、犬が2,118頭、猫が6,899頭にのぼり、依然として多くの命が失われています。

飼育放棄されたペットの多くが、最終的に命を絶たれるという悲しい現実に直面しています。

犬猫の殺処分の現状については、以下の記事をご一読ください。

>>【年間約2,200頭】日本の犬殺処分をゼロへ!地域の現状と取り組み・私たちにできること

>>【6割が子猫】猫の殺処分の現状は?処分数の多い都道府県や猫を救うためにできること

ペットの飼育放棄が増加する理由

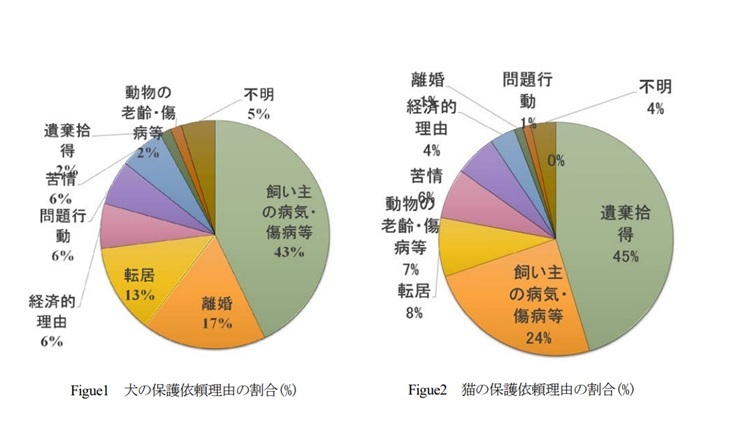

出典:帝京科学大学「ペット飼育放棄要因の抽出と終生飼養サポートの検討-動物愛護団体における調査から-」

帝京科学大学の調査によると、ペットの飼育放棄の要因には、主に以下の要因が挙げられます。

- ・飼い主の病気・傷病等

- ・経済的な負担

- ・住環境・家族構成の変化

- ・しつけ不足による問題行動

- ・繁殖過多・多頭飼育の破綻

それぞれ詳しく見ていきましょう。

飼い主の病気・傷病等

高齢化社会が進む中、飼い主自身の健康問題が原因で、ペットの飼育が困難になるケースが増えています。

例えば、高齢者が介護施設に入所する際、多くの施設ではペットの同伴が認められていないため、継続して飼えなくなることがあります。また、病気やけが、体力の低下により、散歩や餌やり、トイレの掃除といった日常的な世話が難しくなることもあります。

ペットに対する愛情があっても、やむを得ず飼育を続けられなくなるケースが少なくありません。

経済的な負担

ペットの飼育には、日々の食費やトイレ用品といった生活費に加え、定期的な予防接種や健康診断などの医療費もかかります。病気や怪我による治療費は高額になることもあり、家計への負担は小さくありません。

特に深刻なのは多頭飼育のケースです。複数のペットを飼っている家庭では、医療費や維持費が倍増し、経済的負担が重くなります。また、ペットが高齢化すると通院や治療の頻度も増え、費用がさらに膨らむ傾向にあります。

加えて、突然の収入減や失業、物価高騰といった経済的な変化が、飼育を継続できなくなる直接的なきっかけになることもあります。

住環境・家族構成の変化

日本ではペット可の賃貸物件が全体の約20~30%と少なく、引っ越しの際にペットを連れていく選択肢が限られています。特に都市部では物件探しが難しく、結果的にペットを手放す決断を迫られる人が多いのが現状です。

また、結婚や離婚、子どもの誕生といった家族構成の変化も、ペットを手放すきっかけになります。

新しい家族の事情でペットを飼えなくなったり、育児や家庭生活の優先順位が変わることで、ペットの世話が難しくなり、継続して飼うことが困難になる場合があります。

しつけ不足による問題行動

しつけ不足を原因とする問題行動は、特に犬の場合、飼育放棄の原因の一つです。

犬が無駄吠えをする、家具を傷つける、トイレの場所を覚えないなどの問題があると、近隣住民からの苦情や室内環境の悪化につながります。

こうした状況が続くと、飼い主は次第に犬との生活にストレスを感じるようになり、最終的に飼育放棄に至ってしまうケースもあるのです。

繁殖過多・多頭飼育の破綻

計画性のない繁殖や多頭飼育が結果的に破綻し、多くの動物が捨てられてしまうケースも深刻な問題です。飼い主の飼育能力を越えた多頭飼育は、ペットにとっても人間にとっても大きな負担となります。

特に飼い主が経済的・精神的に追い詰められると、適切な世話ができなくなり、最終的に動物虐待やネグレクト、飼育放棄に発展するリスクもあるのです。

猫の多頭飼育については、以下の記事をぜひご一読ください。

>>【悲惨】多頭飼育崩壊から猫を救うには?事例から見る原因と防ぐためにできること

ペットの飼育放棄を減らすための対策

ペットの飼育放棄を減らすためには、主に3つの対策があります。

- ・飼い主の責任感を育む教育の推進

- ・ペットの里親制度の充実

- ・不妊・去勢手術の推進

それぞれ詳しく見ていきましょう。

飼い主の責任感を育む教育の推進

飼育放棄を減らすには、ペットを飼う前に基本的な知識を身につける教育の機会を設けることが重要です。ペットのライフサイクルやしつけ、健康管理、経済的負担について理解を深めることで、無責任な飼育放棄を防ぐことができます。

また、ペットショップやブリーダーは、ペットの販売時に教育の受講を確認する制度の導入も、有効な対策の一つです。

知識不足による問題行動や飼育困難を未然に防ぐためには、飼育開始前の教育が最も効果的な対策と言えるでしょう。

ペットショップで売れ残ったペットたちについて関心のある方は、以下の記事をご一読ください。

>>【犬猫】ペットショップの売れ残り問題とは?殺処分の現状と私たちにできること

ペットの里親制度の充実

飼育放棄されたペットが新しい家庭に迎えられるよう、里親制度の拡充と啓発も必要です。高齢動物や障害を持つ動物が、新たな飼い主に出会うための支援プログラムも求められています。

さらに里親になる際のサポートや教育も充実させ、新しい飼い主がしつけやケアに困らないようにすることも重要です。適切な支援があることで、里親制度を利用する人が増え、結果的により多くのペットが新しい家庭で幸せな生活を送ることができます。

不妊・去勢手術の推進

将来的に飼育放棄を防ぐためにも、ペットを飼い始めたタイミングで不妊・去勢手術を行うことが大切です。特に猫は短期間で数が増えやすいため、計画のない繁殖を防ぐためにも、早めの対応が望ましいと言えるでしょう。

不妊・去勢手術には健康面でのメリットもあり、ペット自身にとっても、飼い主にとっても安心につながる選択です。

また、野良猫の増加を抑えるうえでも効果的で、地域でのトラブルを未然に防ぐことにも役立ちます。

野良猫を地域で管理する「地域猫」については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>「地域猫」とは?耳カットの理由やさくら猫の意味、TNR活動について解説

飼育放棄されたペットを救うために私たちにできること

飼育放棄されたペットを救うには、以下の方法が考えられます。

- ・動物愛護団体に寄付する

- ・飼育放棄されたペットの里親になる

具体的にどのような支援ができるのか、詳しく見ていきましょう。

動物愛護団体に寄付する

動物愛護団体への支援には、金銭的な支援から、ポイントを活用した支援や物資の支援などさまざまな方法があります。自分が納得できる団体や、特に推進したい取組を選んで寄付を行うことも可能です。

また、認定NPO法人への寄付は税金の控除対象となるため、社会貢献しながら節税できるメリットもあります。手軽に始められる支援として、多くの人が参加しやすい方法と言えるでしょう。

飼育放棄されたペットの里親になる

条件が合えば里親になって、直接的に動物の命を救うことができます。里親になることは、飼育放棄されたペットにとって新しい家族との出会いを意味します。

適切な飼育環境と愛情を提供できる家庭では、保護されたペットが再び幸せな生活を送ることができるようになります。

里親になる際は、譲渡費用が必要です。例えば保護犬の譲渡費用は、一律3万円となっています。これには譲渡までの養育費やワクチン接種、マイクロチップ装着、避妊去勢手術を行うための一部費用に充てられます。

動物愛護のボランティアに参加する

保護されたペットの世話をしたり、里親探しのイベントを手伝ったりするボランティア活動もあります。期間や活動内容は団体によっても異なるので、自分の希望や都合に合った支援を選びましょう。

動物の扱いに慣れていない人でも、譲渡イベントやSNSの運営等で活躍できます。

保護犬や保護猫のボランティア活動の内容や探し方は、以下の記事を参考にしてください。

>>保護犬ボランティアを始めるには?活動内容や探し方、募集団体も紹介

>>【初心者向け】保護猫のボランティアは何をする?関わり方や募集の探し方を紹介

飼育放棄されたペットを救う活動を行う団体5選

犬や猫の里親募集や保護活動に取り組む支援団体が、日々多くの命を守る活動を続けています。ここでは、そうした団体を寄付という形で支援したい方におすすめのNPO団体5つをご紹介します。

それぞれの活動内容や、NPOの専門家・gooddoマガジン編集部が注目したポイントもあわせてご紹介しますので、支援先を選ぶ際の参考にしてください。

公益財団法人どうぶつ基金:保護・避妊・啓発を通じて殺処分される猫を減らす

公益財団法人どうぶつ基金は、野良猫の繁殖を抑制するための無料不妊手術事業「さくらねこ活動」を中心に活動しています。また、多頭飼育崩壊の救済支援や保護猫の里親マッチング、動物愛護に関する普及啓発活動を通じて、人と動物が共生できる社会を目指しています。

35年以上の長い歴史があり、活動報告書や会計報告書を詳細に公開していることから、信頼性の高い活動実績を持つ団体です。殺処分ゼロを目指し、多様なボランティアが協力して取り組む点が大きな特徴です。

- 無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指している

- 広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

- 行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

どうぶつ基金の口コミが知りたい方はこちら

>>どうぶつ基金は怪しい?活動実態や口コミ評判を調べてみた

ピースワンコ・ジャパン(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):支援者とのコミュニケーションを大切にしながら「犬の殺処分ゼロ」の実現を目指す

ピースワンコ・ジャパンは、「犬の殺処分ゼロ」の実現を目指し、犬の保護・譲渡活動を行っています。自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。

災害救助犬やセラピー犬の育成、正しい飼い方や動物福祉の考え方の啓発活動などにも取り組んでいます。

ピースワンコ・ジャパンは、今まで8,000頭以上の犬の命を救ってきました(2024年1月時点)。

プロジェクトの運営母体であるピースウィンズ・ジャパンは、広島県より認定NPOの認証を受けています。また、優れたソーシャルビジネスの取り組みを表彰する、日経ソーシャルイニシアチブの受賞歴もあります。

ピースワンコ・ジャパンは「犬と人がひとつになり、豊かな未来をつくろう」というメッセージを発信しながら、活動に取り組んでいます。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント3つ!

- 活動報告や今後の方針などのメールがこまめに配信されたり、YouTubeを始めとしたSNSでの発信も頻繁に行われている。団体とのつながりを感じながら支援できる

- 「日本での犬の殺処分ゼロ」を目指し、まずは広島県内で殺処分機を2016年4月から現在まで止めている。日本という大きな枠でのミッション実現に向け、まずは1つの県で達成できているのは大きな成果。

- ピースワンコ・ジャパンの毎月の継続寄付の会員「ワンだふるサポーター」は63,000人。多くの共感を呼ぶプロジェクトをしている、という実感が持てる。

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

ピースニャンコ(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):医療支援をもとに保護猫ボランティアをサポート

ピースニャンコは、保護猫ボランティアを医療面からサポートする活動を行っています。

自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。保護犬を支援するプロジェクトにはピースワンコがあり、既に蓄積されたノウハウがあります。

ピースニャンコでは、動物病院での診療費支援や避妊去勢手術の費用援助を実施。ピースワンコの譲渡センターを活用した医療支援を通じて、保護猫の健康管理をサポートしています。

保護猫ボランティアの負担軽減を図りながら譲渡促進にも取り組み、1匹でも多くの保護猫が新しい家庭で幸せに暮らせる未来を目指しています。

- 医療面から猫の保護活動を支援したい人

- 災害時に保護猫の支援をしたい人

- 保護猫ボランティアとともに活動を広げていきたい人

保護犬を殺処分から救うピースワンコの口コミを知りたい方は、こちらをご一読ください。

>>【怪しい?】ピースワンコ・ジャパンの口コミ評判は?専門家に詳しく聞いてみた

特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊:行き場のない犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営

一般家庭では飼養が困難な、引き取り手のない犬猫たちを積極的に保護し、命が尽きる時まで責任を持って育てる「終生飼養」や猫の譲渡活動、野良猫の不妊手術などを行っています。

動物と人間が共生できる明るい未来の実現を目指しています。

- 引き取り手のない犬・猫たちの受け皿として、犬猫専用の「終生飼養ホーム」の運営を支援したい人

- 犬や猫だけでなく、ウサギ、鹿、ハクビシンなどの多くの動物を救いたい人

- エコバッグ、Tシャツなどオリジナルグッズの購入を通して活動を応援したい人

公益財団法人 日本動物愛護協会:人と動物が共に生きられる社会を目指す

幸せな動物を増やすため、犬や猫の譲渡会の開催、災害時の動物救援、動物愛護講座の開催を始めとした啓発活動、日本動物大賞・動物愛護表彰などを通した提言活動を行っています。

1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体です。

「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンとした活動を通し、人と動物が共に生きられる社会を目指しています。

- 動物愛護活動を通じて、人と動物が共生できる社会を支援したい人

- 譲渡活動や災害時の動物救援に関わりたい人

- 動物愛護活動に長年実績のある団体を支援したい人

ペットの飼育放棄ゼロを目指して、できることから始めよう

本記事では、以下の内容をお伝えしました。

- ・ペットの飼育放棄は、高齢化・経済的負担・多頭飼育の破綻などが原因で起きる

- ・飼育放棄を減らすためには、飼い主の教育や里親制度、不妊去勢の推進が有効

- ・飼育放棄されたペットを救うには、里親になること、動物愛護団体への寄付やボランティア参加などがある

人間の身勝手によって飼育放棄されたペットたちは、私たち一人ひとりの行動次第で救うことができます。

ほんの少しの関心や支援が、彼らにとっては生きる希望につながります。

この記事で紹介した支援の方法や団体を参考に、あなたにできる形で踏み出してみてください。

▼犬猫の保護活動を行っているおすすめ団体

| 団体名 | 寄付アドバイザー・gooddoマガジンの注目ポイント |

|---|---|

| どうぶつ基金 | ・無料不妊手術(TNR)で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指して ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている |

| ピースワンコ・ジャパン | ・活動報告や今後の方針などのメールがこまめに配信されたり、YouTubeを始めとしたSNSでの発信も頻繁に行われている ・「日本での犬の殺処分ゼロ」を目指し、広島県では2016年4月から殺処分機を停止。全国実現への一歩として大きな成果をあげている。 ・毎月の継続寄付の会員「ワンだふるサポーター」は63,000人。多くの共感を呼ぶプロジェクトをしている |

| ピースニャンコ | ・医療面から猫の保護活動をしている ・災害時に保護猫の支援が可能 ・保護猫ボランティアとともに活動を広げている |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。