「ペットショップで売れ残った犬や猫は、その後どうなるの?」

「殺処分されることはあるの?」

そんな疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では以下のことについて解説します。

- ・ペットショップで売れ残る犬猫の現状と理由

- ・ペットショップで売れ残った犬猫の行き先

- ・私たちにできる支援方法

- ・海外との比較に見る日本の課題

ペットショップで売れ残った犬猫は、すべての命が救われているとも言い切れません。最悪の場合は命を落としてしまうケースもあるのです。

まずは私たち一人ひとりが現実を知り、行動を起こすことが大切です。この記事をきっかけにできることから始めてみませんか。

「殺処分から犬たちの命を守る」

活動を無料で支援できます!

30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「殺処分から犬たちの命を守る」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!

設問数はたったの3問で、個人情報の入力は不要。あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?

ペットショップで売れ残る犬猫の割合と理由

まずは、実際ペットショップでどれくらいの犬猫が売れ残るのか、またその理由について解説します。

実際に売れ残る犬猫の割合

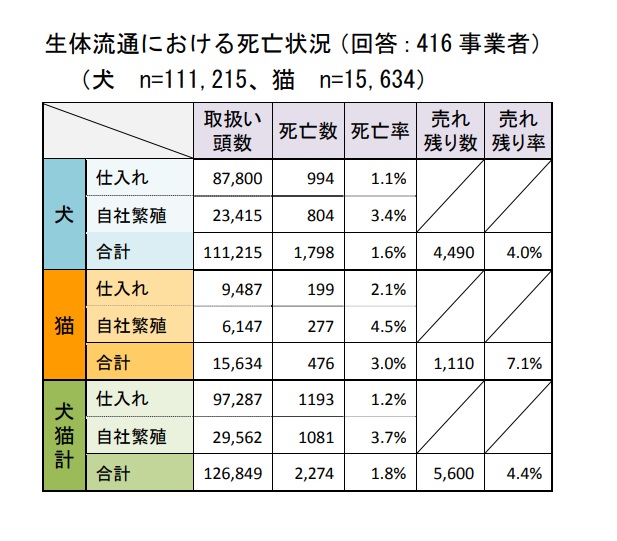

日本のペットショップにおける動物たちの状況を数字で見てみましょう。平成22年度に行われた環境省の調査によると、年間で扱われる犬は総数111,215頭で、そのうち4,490頭(約4.0%)が購入されずに残っています。

一方、猫については総数15,634のうち1,110頭が新しい飼い主に迎えられず、売れ残り率は7.1%に達しています。

犬と猫を合わせた総取扱数は126,849頭以上で、そこから計算すると全体で5,600頭(4.4%)が店舗に残るという現実があります。

この数値は市場における需給バランスの問題点を示すとともに、生体を商品として扱うビジネスモデルの問題点も浮き彫りにしています。つまり、ペットショップビジネスが継続する限り、売れ残りの犬猫が一定数発生し続けているという現実は避けられません。

出典:環境省「動物愛護管理基本指針の点検(第4回)について」

ペットショップで売れ残りの犬猫が発生する理由

ペットショップで売れ残りの犬猫が発生する主な理由は、以下の通りです。

- ・需要と供給のバランスが崩れている

- ・「需要期間」が非常に短い

- ・在庫切れを防ぐ仕組みになっている

需要と供給のバランスが崩れている

ペットショップで売れ残りの犬猫が発生する背景には、需要と供給のバランスの崩れがあります。ブームで一時的に需要が高まると、ペットショップは子犬や子猫を大量に仕入れますが、ブームが落ち着くと販売が伸び悩み、売れ残ってしまうのです。

また、臆病で人に慣れにくい性格の子の場合も、購入の対象から外れやすくなります。

「需要期間」が非常に短い

子犬や子猫の人気が高まるのは、生後3ヶ月以内とされています。しかし、法律により生後56日未満の販売が禁止されているため、店頭に並ぶのは生後2ヶ月を過ぎた頃です。

そのため、購入希望者が集中する時期は非常に短く売れ残ってしまうケースが多いのです。

在庫切れを防ぐ仕組みになっている

ペットショップでは、いつでも人気の犬猫を選べるよう多くの在庫を確保しています。

しかし需要の予測は難しく、来店者が少なかったり関心が偏ったりすると、飼い主が見つからず売れ残りの犬猫が発生してしまいます。

ペットショップで売れ残った犬猫はどう扱われる?

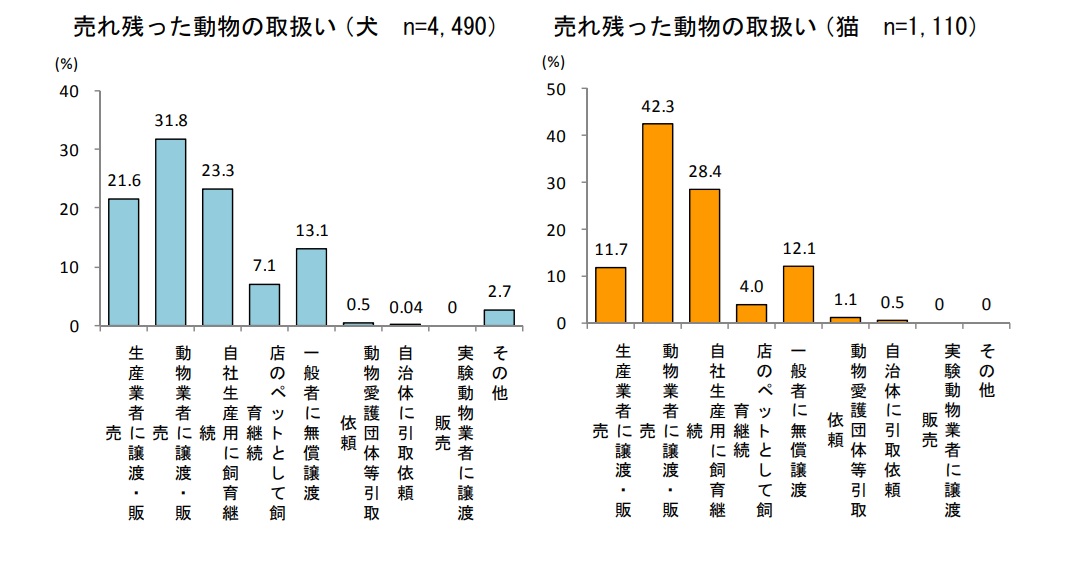

環境省は、「動物愛護管理基本指針の点検」の中で、ペットショップで売れ残った犬や猫の扱いを公表しています。

出典:環境省「動物愛護管理基本指針の点検(第4回)について」

それによると、扱いは大きく5つのパターンに分けられます。

- ・値引きや別店舗へ移される

- ・繁殖用に自社内で継続飼育される

- ・ブリーダーに譲渡・販売される

- ・里親募集や譲渡会に出される

- ・最悪の場合、殺処分されることも

詳しく見てみましょう。

値引きや別店舗へ移される

環境省の「動物愛護管理基本指針の点検」をみると、犬の31.8%、猫の42.3%が値引きや別の店舗に移動して販売されています。価格を下げることで購入しやすくなり、新しい飼い主との出会いのチャンスが増えます。

また、地域によって人気の犬種や猫種が異なるため、ある地域で人気がない犬種・猫種であっても、別の地域の店舗では買い手がつくかもしれません。こうした方法は、ペットたちに新しい家族との生活を提供する機会を作り出す取り組みの一つと言えるでしょう。

繁殖用に自社内で継続飼育される

売れなかった犬の約23.3%、猫の約28.4%が自社内での繁殖用として飼い続けられています。また、犬の7.1%、猫の4.0%はお店のマスコット的存在になっています。

これには様々な背景がありますが、健康状態が良好な犬猫は次世代を産む親役として繁殖に使われることが多いようです。特に珍しい品種や特徴を持つ子は、繁殖価値が高いと判断されやすい傾向にあります。

また、人懐っこく愛される性格の子はショップの顔として迎えられることもありますが、数は多くありません。

ブリーダーに譲渡・販売される

ペットショップで販売されなかった犬の21.6%、猫の11.7%が生産業者(ブリーダー)に譲渡・販売されています。

多くの店舗は動物繁殖業者(ブリーダー)と契約を結び、子犬や子猫を仕入れています。購入希望者が現れなかった場合、元の繁殖業者に戻されるケースや、別の業者に譲渡・販売されることがあります。

里親募集や譲渡会に出される

犬の13.1%、猫の12.1%が一般の方へ無償で譲渡されています。売れ残った動物たちにも幸せな未来を提供するため、店舗よっては独自の対策を実施しているところもあるようです。

保護団体と協力して譲渡会を開催し、来場者が直接子犬や子猫とふれあえる機会を設けています。また、店内の掲示板やウェブサイトを活用し新しい家族候補を募るケースもあります。

悪質な業者に引き取られ殺処分されることも

ペットショップで一定期間で売れなかった動物たちは店舗から下げられ、その後の行き先によっては命の危機にさらされることもあります。

2013年の動物愛護法の改正により、保健所は販売目的で飼育された犬猫の引き取りを拒否できるようになりました。この改正で、売れ残りの犬猫を簡単に保健所へ持ち込むことはできなくなっています。

その一方で、こうした動物たちの新たな行き先として増えているのが「引き取り業者」です。引き取り業者は、ペットショップやブリーダーから有償で犬猫を引き取り、再販売や繁殖に利用することを目的としています。

しかし問題なのは、すべての業者が適切な飼育を行っているとは限らない点です。中には、販売や繁殖に使えない犬猫を劣悪な環境で放置したり、衰弱死させたりする悪質な業者も存在します。

また環境省が発表した平成5年度の資料によれば、保健所に引き取られた44,576頭のうち、4,424頭が殺処分されています。

個人を装って犬猫を保健所に持ち込む可能性もあり、ペットショップ経由の殺処分が完全になくなったとは言い切れません。

動物愛護法の整備により表面的な殺処分数は減っているものの、こうした“見えない殺処分”のリスクはいまだ残されたままです。命の重さを適切に扱う社会づくりが、今もなお問われています。

出典:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

ペットショップで売れ残った犬猫のためにできること

これまで見てきたとおり、現状、ペットショップでは売れ残りが発生しています。その後の扱いについても、必ずしも殺処分されていないとは限りません。犬や猫を命の危険から救うために、私たちにできることが3つあります。

- ・売れ残りの犬猫の里親になる

- ・保護犬・保護猫の一時預かりをする

- ・犬猫の保護団体に寄付をする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

売れ残りの犬猫の里親になる

ペットショップに長く残った犬や猫たちには、第二の人生を送るチャンスがあります。それが「里親」という選択肢です。お店で売れなかった動物を家族として迎え入れることで、心できる居場所と幸せな時間を与えることができます。

譲渡会では直接ふれあって相性を確認したり、飼育方法などの相談したりすることも可能です。生き物との暮らしには責任が伴いますが、その分だけ愛情深い絆が育まれていくでしょう。

保護犬・保護猫の一時預かりをする

ペットショップで購入されず残された動物たちを助けるため、一時的に自宅で面倒を見る活動があります。これは「一時預かり」と呼ばれ、捨てられたり、飼い主に返せなくなったりした犬や猫に安全な居場所を提供するものです。

家庭環境で過ごすことで、動物たちはリラックスして人との暮らしに慣れることができます。この期間中に性格や特徴を把握できるので、その後に迎え入れてくれる家族とのより良い出会いにつながるでしょう。

犬猫の保護団体に寄付をする

犬や猫の保護団体は、ペットショップで売れ残った動物たちを保護するために、日々活動を続けています。そうした団体に寄付をすることで、里親募集や譲渡会の運営費、飼育費、医療費など、保護活動に必要な様々な費用に役立てられます。

自宅で動物を飼うことが難しい方でも、寄付という形で保護活動に参加することが可能です。たとえ少額でも、その支援が集まることで、多くの小さな命に新たな希望と居場所を届ける力になります。

犬猫の保護活動をする団体5選

犬や猫の里親募集や保護活動に取り組む支援団体が、日々多くの命を守る活動を続けています。ここでは、そうした団体を寄付という形で支援したい方におすすめのNPO団体5つをご紹介します。

それぞれの活動内容や、NPOの専門家・gooddoマガジン編集部が注目したポイントもあわせてご紹介しますので、支援先を選ぶ際の参考にしてください。

公益財団法人どうぶつ基金:保護・避妊・啓発を通じて殺処分される猫を減らす

公益財団法人どうぶつ基金は、野良猫の繁殖を抑制するための無料不妊手術事業「さくらねこ活動」を中心に活動しています。また、多頭飼育崩壊の救済支援や保護猫の里親マッチング、動物愛護に関する普及啓発活動を通じて、人と動物が共生できる社会を目指しています。

35年以上の長い歴史があり、活動報告書や会計報告書を詳細に公開していることから、信頼性の高い活動実績を持つ団体です。殺処分ゼロを目指し、多様なボランティアが協力して取り組む点が大きな特徴です。

- 無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指している

- 広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

- 行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

どうぶつ基金の口コミが知りたい方はこちら

>>どうぶつ基金は怪しい?活動実態や口コミ評判を調べてみた

ピースワンコ・ジャパン(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):支援者とのコミュニケーションを大切にしながら「犬の殺処分ゼロ」の実現を目指す

ピースワンコ・ジャパンは、「犬の殺処分ゼロ」の実現を目指し、犬の保護・譲渡活動を行っています。自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。

災害救助犬やセラピー犬の育成、正しい飼い方や動物福祉の考え方の啓発活動などにも取り組んでいます。

ピースワンコ・ジャパンは、今まで8,000頭以上の犬の命を救ってきました(2024年1月時点)。

プロジェクトの運営母体であるピースウィンズ・ジャパンは、広島県より認定NPOの認証を受けています。また、優れたソーシャルビジネスの取り組みを表彰する、日経ソーシャルイニシアチブの受賞歴もあります。

ピースワンコ・ジャパンは「犬と人がひとつになり、豊かな未来をつくろう」というメッセージを発信しながら、活動に取り組んでいます。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント3つ!

- 活動報告や今後の方針などのメールがこまめに配信されたり、YouTubeを始めとしたSNSでの発信も頻繁に行われている。団体とのつながりを感じながら支援できる

- 「日本での犬の殺処分ゼロ」を目指し、まずは広島県内で殺処分機を2016年4月から現在まで止めている。日本という大きな枠でのミッション実現に向け、まずは1つの県で達成できているのは大きな成果。

- ピースワンコ・ジャパンの毎月の継続寄付の会員「ワンだふるサポーター」は63,000人。多くの共感を呼ぶプロジェクトをしている、という実感が持てる。

ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら

ピースニャンコ(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):医療支援をもとに保護猫ボランティアをサポート

ピースニャンコは、保護猫ボランティアを医療面からサポートする活動を行っています。

自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。保護犬を支援するプロジェクトにはピースワンコがあり、既に蓄積されたノウハウがあります。

ピースニャンコでは、動物病院での診療費支援や避妊去勢手術の費用援助を実施。ピースワンコの譲渡センターを活用した医療支援を通じて、保護猫の健康管理をサポートしています。

保護猫ボランティアの負担軽減を図りながら譲渡促進にも取り組み、1匹でも多くの保護猫が新しい家庭で幸せに暮らせる未来を目指しています。

- 医療面から猫の保護活動を支援したい人

- 災害時に保護猫の支援をしたい人

- 保護猫ボランティアとともに活動を広げていきたい人

保護犬を殺処分から救うピースワンコの口コミを知りたい方は、こちらをご一読ください。

>>【怪しい?】ピースワンコ・ジャパンの口コミ評判は?専門家に詳しく聞いてみた

特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊:行き場のない犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営

一般家庭では飼養が困難な、引き取り手のない犬猫たちを積極的に保護し、命が尽きる時まで責任を持って育てる「終生飼養」や猫の譲渡活動、野良猫の不妊手術などを行っています。

動物と人間が共生できる明るい未来の実現を目指しています。

- 引き取り手のない犬・猫たちの受け皿として、犬猫専用の「終生飼養ホーム」の運営を支援したい人

- 犬や猫だけでなく、ウサギ、鹿、ハクビシンなどの多くの動物を救いたい人

- エコバッグ、Tシャツなどオリジナルグッズの購入を通して活動を応援したい人

公益財団法人 日本動物愛護協会:人と動物が共に生きられる社会を目指す

幸せな動物を増やすため、犬や猫の譲渡会の開催、災害時の動物救援、動物愛護講座の開催を始めとした啓発活動、日本動物大賞・動物愛護表彰などを通した提言活動を行っています。

1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体です。

「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンとした活動を通し、人と動物が共に生きられる社会を目指しています。

- 動物愛護活動を通じて、人と動物が共生できる社会を支援したい人

- 譲渡活動や災害時の動物救援に関わりたい人

- 動物愛護活動に長年実績のある団体を支援したい人

日本と何が違う?動物福祉先進国のペットショップ事情

ペットショップの扱いは、動物福祉の先進国である欧米と日本とでは事情が異なります。主な違いは以下のとおりです。

- ・欧米では生体販売を禁止・規制

- ・保護施設・ブリーダーからの譲渡が主流

- ・日本は依然として「販売が中心」

詳細を見てみましょう。

欧米では生体販売を禁止・規制

欧米の動物福祉先進国では、命ある存在を商品として扱うことへの見直しが進んでいます。フランスでは2024年から小売店での犬猫の直接取引が全面的に禁止となり、保護団体からの譲渡が主流になっています。

イギリスでは「ルーシー法」により、6か月未満の幼齢な子犬・子猫の店頭販売を制限し、ブリーダーから直接引き取る形式を推奨しています。

アメリカのニューヨーク州では「パピーミル対策法」を施行し、問題のある大量繁殖施設からの供給ルートを断つため、商業施設における犬や猫、ウサギの取扱いを厳格化しました。

保護施設・ブリーダーからの譲渡が主流

ドイツでは、保護施設「ティアハイム」や信頼できる繁殖者から動物を引き取るのが一般的です。

こうした施設では、命を大切にする考え方が根付いており、捨てられた犬や猫に新しい家庭を見つける取り組みが積極的に行われています。

引き渡し前には飼育予定者の住環境や生活状況を詳しく確認し、動物と人の相性も慎重に判断します。

日本は依然として「販売が中心」

日本のペットショップは今なお販売を主な事業としています。マイクロチップ装着義務化など法整備は進みましたが、海外と比べると規制が十分とは言えません。

生後56日未満の子犬・子猫の取引や展示は禁止されていますが、多くの店舗では依然として販売活動が中心となっており、保護動物の新しい飼い主探しよりも商業的な側面が強く残っています。

ペットショップの売れ残りの犬猫を救おう

本記事では、以下の3点について解説しました。

- ・ペットショップで売れ残った犬猫は、値引きや譲渡だけでなく、繁殖用や悪質な業者に引き渡されるケースもあり、最悪の場合は殺処分に至ることもある

- ・売れ残りの犬猫が発生する背景には、短すぎる需要期間や在庫管理の仕組みなど、業界全体の構造的な問題がある

- ・命を守るために私たちができることとして、「里親になる」「一時預かりをする」「保護団体へ寄付する」といった選択肢がある

少額の寄付や一時的な預かりでも、小さな命を救う大きな力になります。まずは無理のないかたちで、自分にできることから始めてみませんか?

▼犬猫の支援活動を行っているおすすめ団体

| 団体名 | 寄付アドバイザー・gooddoマガジンの注目ポイント |

|---|---|

| どうぶつ基金 | ・無料不妊手術(TNR)で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中を目指して ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている |

| ピースワンコ・ジャパン | ・活動報告や今後の方針などのメールがこまめに配信されたり、YouTubeを始めとしたSNSでの発信も頻繁に行われている ・「日本での犬の殺処分ゼロ」を目指し、広島県では2016年4月から殺処分機を停止。全国実現への一歩として大きな成果をあげている。 ・毎月の継続寄付の会員「ワンだふるサポーター」は63,000人。多くの共感を呼ぶプロジェクトをしている |

| ピースニャンコ | ・医療面から猫の保護活動をしている ・災害時に保護猫の支援が可能 ・保護猫ボランティアとともに活動を広げている |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。