「殺処分される猫はどれくらい?」

「どうすれば、犠牲になる猫たちを救うことができる?」

このように考える方のために、本記事では以下の内容を解説します。

- ・猫の殺処分の現状と殺処分がなくならない主な理由

- ・殺処分をなくすために地域や社会全体で取り組むこと

- ・私たちができる猫の殺処分を減らす行動

- ・保護猫を殺処分から救う団体と寄付の方法

猫の適正飼育やTNR活動(捕獲・不妊手術後に元の場所へ戻す活動)に協力したり、こうした活動を行う団体に寄付をしたりすることで殺処分される猫の数を少しでも減らすことができます。

猫の殺処分を減らそうとしている団体に寄付をすることで、殺処分を減らすための行動を起こしてみませんか?

「殺処分から猫たちの命を守る」

活動を無料で支援できます!

30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「殺処分から猫たちの命を守る」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!

設問数はたったの3問で、個人情報の入力は不要。あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?

猫の殺処分の現状

猫の殺処分の現状は以下の通りです。

- ・過去からの殺処分数の推移

- ・猫の殺処分は犬の3倍以上、6割が子猫

- ・動物愛護法の改正により猫の殺処分は減少傾向

- ・猫の殺処分数には地域差がある

それぞれ詳しく解説します。

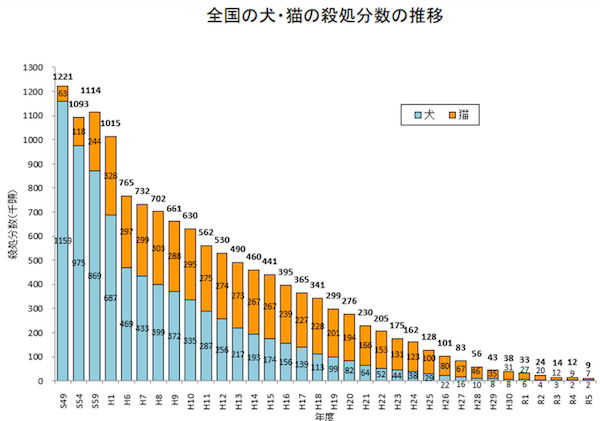

過去の殺処分数の推移

日本の猫の殺処分数は、2004年(平成17年)には238,929頭でしたが、2023年には6,899頭となり、20年間で約23万頭以上も減りました。

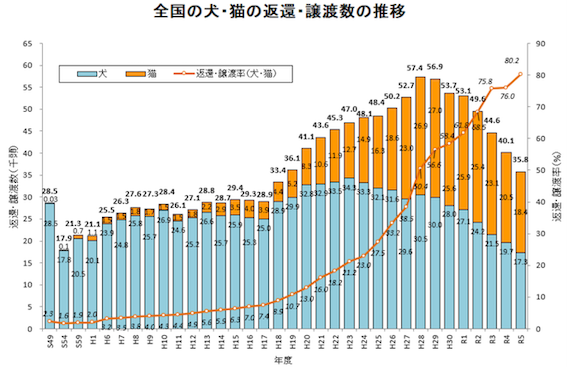

その一方で、返還・譲渡される猫の数は4,026頭から18,160頭まで増加しました。

殺処分そのものは、引き取り数の増加や動物愛護意識の向上、ボランティア活動の成果、行政による対応などにより大幅に減少したことがわかります。しかし、現在でも1日約19頭の猫が殺処分されているという厳しい現実があります。

出典:環境省|統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

猫の殺処分は犬の3倍以上、6割が子猫

環境省のデータを見てわかるように、2023年度の猫の殺処分数は6,899頭で、犬の2,118頭に比べて3倍以上にのぼります。さらに、そのうち約6割を離乳前の子猫が占めているのが現状です。繁殖制限や地域猫活動など、命を守る取り組みの強化が求められています。

動物愛護法の改正により猫の殺処分は減少傾向

猫の殺処分数が年々減少している背景には、2012年の動物愛護法の改正の影響があります。この改正により、動物取扱業者への規制が強化され、多頭飼育の適正化や犬猫の引き取り制限が明確化されました。

この法改正を契機に、全国の自治体では殺処分ゼロを目指す取り組みが進行。たとえば、千葉県、船橋市、大阪市などでは、民間の動物愛護団体と協力しながら独自の支援策やプログラムを導入しています。

猫の殺処分数には地域差がある

全国的には殺処分が減少傾向にあるものの、都道府県によっては依然として猫の殺処分数が高止まりしている地域もあります。

- ・福島県:641頭

- ・兵庫県:401頭

- ・岐阜県:363頭

- ・四国

- ・九州

- ・東北

- ・近畿

これらの地域では、引き取り件数の多さや野良猫の繁殖状況、愛護団体との連携不足など、複合的な要因が殺処分の多さにつながっている可能性があります。

出典:厚生労働省「犬・猫の引取り及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」

猫の殺処分がなくならない主な理由

猫の殺処分がなくならない理由として、以下の事柄が考えられます。

- ・飼い主不明の子猫が多い

- ・犬よりも繁殖力が高く、譲渡が追いつかない

- ・多頭飼育崩壊の問題がある

それぞれの内容を詳しくみてみましょう。

飼い主不明の子猫が多い

猫の殺処分がなくならない理由として、飼い主不明の子猫の多さが挙げられます。「猫は自由に暮らすべき生き物」という意識を持っている人が多く、屋内での適切な飼育管理や不妊・去勢手術などの繁殖制限の重要性への理解が十分に広まっていません。

そのため、管理されていない猫が野外で繁殖を繰り返し、飼い主のいない子猫が次々と生まれてしまいます。さらに、野犬と違って野良猫は積極的な捕獲対象となっていないことも、飼い主不明の子猫が増加する一因となっています。

犬よりも繁殖力が高く、譲渡が追いつかない

猫は発情周期が頻繁であるうえ、交尾後の妊娠率が非常に高く、繁殖力が犬より高いという特徴があります。そのため、一頭のメス猫から短期間で多くの子猫が生まれることになります。

具体的には、一頭のメス猫から1年で約20頭、2年で約80頭にまで増加するとされています。この爆発的な個体数の増加に対して、新しい飼い主への譲渡活動が追いつかないのが現状です。結果として、引き取り手のない猫が増え続け、殺処分数の削減が難しくなっています。

多頭飼育崩壊の問題がある

多頭飼育崩壊の問題は、飼い主が猫の繁殖能力について十分な知識を持たないまま、不妊・去勢手術を怠ることで起こります。

特に経済的に困窮している飼い主の場合、状況はさらに深刻化し、適切な飼育が困難になります。最終的に飼い主は飼育限界を超え、行政に引き取りを依頼せざるを得なくなり、その多くが殺処分の対象となってしまうのです。

高齢者が飼育できなくなる

高齢者が飼育を継続できなくなる問題も、猫の殺処分がなくならない理由の一つです。猫は平均寿命が約15年とされていますが、それ以上生きることも珍しくありません。

飼い主が高齢化すると、自身の健康管理や日常生活の維持だけで精一杯になり、猫のケアまで手が回らなくなることがあります。

その結果、長年家族として暮らしてきた猫を手放さざるを得ない状況に追い込まれます。こうして保護施設に引き取られた猫たちが、新しい飼い主が見つからないと、最終的に殺処分の対象となってしまうのです。

地域や社会全体で取り組むべきこと

猫の殺処分をなくすために地域や社会全体でできることは、次の2つです。

- ・猫の適正飼育の教育

- ・TNR活動の推進

取り組むべき2つの内容を詳しくみていきます。

猫の適正飼育の教育

猫の殺処分を減らすためには、地域ぐるみでの適正飼育教育が重要です。飼い主に対して猫の適切な飼養方法やしつけの知識を提供することで、飼育放棄や無責任な繁殖を防ぐことができます。

地域では公民館や動物愛護センターでの講習会の開催、専門家を招いたセミナーなどを通じて、正しい猫の飼い方を学ぶ機会を提供することが有効です。

また、チラシやポスター、SNSなどを活用した啓発活動によって、室内飼育の重要性や不妊去勢手術の必要性について広く周知することができます。

出典:環境省|パンフレット「動物の適正譲渡における飼い主教育」

TNR活動の推進

猫の殺処分を減らすためには、TNR活動の推進も効果的です。TNR(捕獲・不妊手術・戻す)活動では、飼い主のいない猫を一時的に捕獲し、不妊・去勢手術を施して元の場所に戻します。

この活動により、野良猫の繁殖が抑制され、将来的に生まれる不幸な子猫の数が減少します。自治体の補助事業を活用することで、地域住民も参加しやすくなります。

また、TNR活動は猫の数が自然に減少していくため、鳴き声やフン害などの生活環境の問題も徐々に改善されます。

出典:愛媛県新居浜市|TNR 活動を推進し、 殺処分される猫をなくしたい!

猫の殺処分を減らすために私たちができること

地域や社会全体でできることだけではなく、私たち自身が猫の殺処分を減らすためにできることがあります。

- ・寄付やボランティア活動に参加する

- ・保護猫の譲渡を検討する

- ・避妊・去勢手術を徹底する

寄付やボランティア活動に参加する

猫の殺処分数を減らすために、私たちは様々な方法で貢献できます。動物愛護団体への寄付は、保護施設の運営や医療費の支援につながります。また、野良猫を捕獲して不妊・去勢手術を行い元の場所に戻すTNR活動への参加は、猫の繁殖を抑制する効果的な方法です。

さらに、里親探しイベントでボランティアとして活動することで、保護された猫たちの新しい家族との出会いをサポートできます。このような支援活動は、一人ひとりの小さな行動であっても、多くの猫たちの命を救うことにつながります。

保護猫の譲渡を検討する

保護猫を引き取って里親になることは、私たちができる直接的な支援方法のひとつです。多くの猫が新しい家族を待っており、一人ひとりが行動することで救われる命があります。

ただし、引き取る前には猫の習性や必要なケア、生活環境の準備など、猫との暮らしに関する知識を深めることが大切です。

適切な食事や健康管理、遊びの重要性を理解し、長期的な責任を持って向き合える準備ができてから引き取ることで、猫にとっても飼い主にとっても幸せな共生関係を築くことができます。

避妊・去勢手術を徹底する

私たちができる重要な取り組みとして、猫の避妊・去勢手術の徹底があります。殺処分される猫の6割が子猫であるという現状を考えると、そもそも不必要な繁殖を防ぐことが重要です。

野良猫や地域猫に対して避妊・去勢手術を行うことで、望まれない子猫の誕生を抑制することができます。これにより、保健所などに持ち込まれる子猫の数を減らし、結果として殺処分に至るケースを減少させられるでしょう。

地域ぐるみで猫の避妊・去勢を徹底することは、命を守るための具体的かつ効果的な方法といえます。

保護猫を殺処分から救おう!おすすめの寄付先5選

保護猫の殺処分を減らすことを目指して、多くの団体が日々熱心に活動を行っています。ここでは、寄付という形で保護猫を支援できるおすすめのNPO団体を5つご紹介します。

公益財団法人どうぶつ基金:保護・避妊・啓発を通じて殺処分される猫を減らす

公益財団法人どうぶつ基金は、野良猫の繁殖を抑制するための無料不妊手術事業「さくらねこ活動」を中心に活動しています。また、多頭飼育崩壊の救済支援や保護猫の里親マッチング、動物愛護に関する普及啓発活動を通じて、人と動物が共生できる社会を目指しています。

35年以上の長い歴史があり、活動報告書や会計報告書を詳細に公開していることから、信頼性の高い活動実績を持つ団体です。殺処分ゼロを目指し、多様なボランティアが協力して取り組む点が大きな特徴です。

寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!

- 無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている

- 広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している

- 行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている

どうぶつ基金の口コミが知りたい方はこちら

>>どうぶつ基金は怪しい?活動実態や口コミ評判を調べてみた

ピースニャンコ(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):医療支援をもとに保護猫ボランティアをサポート

ピースニャンコは、保護猫ボランティアを医療面からサポートする活動を行っています。

自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。保護犬を支援するプロジェクトにはピースワンコがあり、既に蓄積されたノウハウがあります。

ピースニャンコでは、動物病院での診療費支援や避妊去勢手術の費用援助を実施。ピースワンコの譲渡センターを活用した医療支援を通じて、保護猫の健康管理をサポートしています。

保護猫ボランティアの負担軽減を図りながら譲渡促進にも取り組み、1頭でも多くの保護猫が新しい家庭で幸せに暮らせる未来を目指しています。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント!こんな人におすすめの寄付先

- 医療面から猫の保護活動を支援したい人

- 災害時に保護猫の支援をしたい人

- 保護猫ボランティアとともに活動を広げていきたい人

保護犬を殺処分から救うピースワンコの口コミを知りたい方は、こちらをご一読ください。

>>【怪しい?】ピースワンコ・ジャパンの口コミ評判は?専門家に詳しく聞いてみた

特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊:行き場のない犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営

一般家庭では飼養が困難な、引き取り手のない犬猫たちを積極的に保護し、命が尽きる時まで責任を持って育てる「終生飼養」や猫の譲渡活動、野良猫の不妊手術などを行っています。

動物と人間が共生できる明るい未来の実現を目指しています。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント!こんな人におすすめの寄付先

- 引き取り手のない犬・猫たちにの受け皿として、犬猫専用の「終生飼養ホーム」の運営を支援したい人

- 犬や猫だけでなく、ウサギ、鹿、ハクビシンなどの多くの動物を救いたい人

- エコバッグ、Tシャツなどオリジナルグッズの購入を通して活動を応援したい人

公益財団法人 日本動物愛護協会:人と動物が共に生きられる社会を目指す

幸せな動物を増やすため、犬や猫の譲渡会の開催、災害時の動物救援、動物愛護講座の開催を始めとした啓発活動、日本動物大賞・動物愛護表彰などを通した提言活動を行っています。

1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体です。

「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンとした活動を通し、人と動物が共に生きられる社会を目指しています。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント!こんな人におすすめの寄付先

- 動物愛護活動を通じて、人と動物が共生できる社会を支援したい人

- 譲渡活動や災害時の動物救援に関わりたい人

- 動物愛護活動に長年実績のある団体を支援したい人

NPO法人犬と猫のためのライフボート:20,000頭以上の里親探しの実績あり

NPO法人犬と猫のためのライフボートは、保健所からの保護犬・猫の救命と譲渡を20年以上行う団体であり、今までに22,477頭の譲渡実績があります。

保護から医療、譲渡までを総合的にケアし、施設内には動物病院も併設。全国7か所の保健所と連携し、殺処分を防ぐ活動に取り組んでいます。

gooddoマガジン編集部の注目ポイント!こんな人におすすめの寄付先

- 動物病院の併設により健康面のサポートに共感できる人

- 里親探しの実績を重視する人

- 幅広い地域で活動している団体を支援したい人

保護猫の殺処分ゼロを目指して、私たちにできることからはじめよう

本記事では、以下の内容をお伝えしました。

- ・殺処分数は18年間で約23万頭減少したが、現在も年間約6,899頭の猫が殺処分されている

- ・殺処分の主な原因は飼い主不明の子猫の多さ、猫の高い繁殖力、多頭飼育崩壊などである

- ・殺処分減少には適正飼育教育、TNR活動、避妊去勢手術の徹底が効果的である

- ・個人でも寄付やボランティア活動への参加などで殺処分削減に貢献できる

猫の殺処分数は大幅に減少していますが、いまだに殺処分ゼロは達成できていません。この問題を解決するには、多くの人の力が必要です。保護団体への寄付やボランティア活動への参加、TNR活動の支援などできることから始めましょう。

小さな一歩が多くの猫の命を救い、殺処分ゼロの未来へとつながります。保護猫支援の輪に加わってみませんか?

| 団体名 | 寄付アドバイザー・gooddoマガジンの注目ポイント |

|---|---|

| どうぶつ基金 | ・無料不妊手術(TNR)で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている |

| ピースニャンコ | ・医療面から猫の保護活動をしている ・災害時に保護猫の支援が可能 ・保護猫ボランティアとともに活動を広げている |

寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー

大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。

寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。

国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。