<PR>

バングラデシュ。

かつてはアジア最貧国と言われた、広さは日本の4分の1程度の小さな国です。

近年目覚ましい経済発展を遂げており、人口は1億7千万人ほどと、人口密度の高い国でもあります。

バングラデシュは、現在中国やベトナムに次いでアパレル輸出大国です。世界を代表するファストファッションの多くが、バングラデシュの縫製工場で製造されています。

あなたが持っている服の中に、「Made in Bangladesh(バングラデシュ製)」という記載があるかもしれません。

しかし、このような経済発展の裏で、都市部と農村部の経済格差は広がるばかり…。

国土の約68%の土地が洪水や土壌浸食の危険にさらされており、ほぼ毎年のように洪水やサイクロン、竜巻などの被害が生じています。

洪水などの災害が頻発することで、安定した収入・生活が送るのが難しい農村部。

そこに生まれ育った子どもたちは、幼いうちから家計を支えるために働かざるを得ないなど学ぶ環境にありません。

「学歴のないものは仕事を選べない」それがバングラデシュでの当たり前の光景です。

両親のように、災害に見舞われながら不安定な農業を継ぐのか、都市部でリキシャという三輪タクシーの運転手をするのか…女の子は縫製工場で低賃金・長時間労働で働くのか…

いずれにしても、どれだけ一生懸命働いても生活は何一つ豊かにはなりません。

「じゃあ猛勉強して、大学へ行けばいいんじゃないの?」

そう思う方もいるでしょう。

たしかに、国立大学などは入学すると給付型奨学金だったり、下宿代や生活費の補助などが出て学生をサポートしてくれます。

ところが「大学へ入る」ということが、バングラデシュの農村部の子どもたちにとっては大きなハードルなのです。

そもそも、農村部の高校には大学受験の勉強を教えることのできる優秀な教師はいません。なぜなら優秀であればあるほど、待遇面から都市部へ流出してしまうからです。

予備校へ通うには、農村部の年収分ほどの月謝を支払う必要がある上に、移動距離も3時間以上と夢のような話…。

「しっかり勉強して、家族を幸せにしたい。そのために大学へ行きたいのに、スタートラインにすら立てない…」

そんな歯がゆい想いを抱えている子どもたちがいるのです…。

亡くなった父の代わりに働きながらも勉強に励む少年の願いは…

※画像はイメージでエピソード本人とは関係ありません

18歳になったばかりの高校生アビル(仮名)は、お母さんと6人兄弟の7人家族です。

お父さんは13歳の時に病気で亡くなってしまいました。

お父さんの代わりに子どもたちをしっかりと育てなければ…お母さんは必死になって働いてくれました。

アビルも長男である自分が頑張らなければいけないと、この5年間学校に通いながら日雇いの仕事をして二人三脚で家計を支えてきました。

勉強熱心で真面目だったアビルは、家事や仕事の合間を縫って、課題や自主学習にも余念がありません。

ある時、高校卒業のための試験(日本でいうセンター試験のようなもの)の結果が届きました。

なんと、バングラデシュの難関大学を狙うこともできる素晴らしい成績だったのです。

アビルは、その成績を見て初めて「大学に行ってもっと学んでみたい」「大学へ行けば良い仕事に就けるし、家族は豊かな暮らしができるかもしれない」そんな思いを抱きました。

悩んだ末に、お母さんに「大学へ行きたいんだ」と勇気を振り絞り相談をしてみました。

しかしその答えはNOでした。

「アビル、私たちは今苦しいのよ。大学なんて何年も行くのでしょう?一日でも早く働いてもらって、幼い子どもたちにご飯を食べさせてあげて…」

お母さんの悲痛な願いに、アビルは何も言うことができませんでした。

弟や妹の「お腹すいたよ」の声を聞かない日はありません…。

「それに、村で大学行った人なんて聞いたことないわ。本当に合格することなんてできるの?」

確かに生まれ育ったこの村には、大学出身はいません。

高校でも噂レベルでしか、受験や大学の情報は入ってきません。参考書といったものも存在しない中で、予備校に通わずして大学受験ができるのか…アビルは諦めざるを得ませんでした。

「人生を変える、大きなチャンスだと思ったけど…仕方ないんだ…」

「女の子だから」それだけが理由で進学を許されない?

※画像はイメージでエピソード本人とは関係ありません。

貧しい農村に生まれ育った少女ミナ。(仮名)

幼いころから勉強が大好きで、学校でも常にトップの成績。

大学へ行って、もっと勉強がしたい

女性であっても、やりたい仕事に就きたい

ミナはそんな思いを胸に、高校でもしっかりと勉強をしていました。

しかし「女の子だからそんなに勉強がんばる必要ないよ」そんな言葉を投げかけられることもありました。

バングラデシュでは、10代で結婚をする子が少なくありません。

経済的な理由だけでなく「女の子は、教育よりも家事や子育てをするべきだ」といった慣習的なことも理由のひとつです。

ミナは両親にどれだけ自分が勉強が好きで、大学へ進学したいかを話しました。

しかし「大学へ行く必要があるのか?それに都会へ行くなんて、女の子なのに危なすぎる」と、反対されてしまいました。

ミナの周りの成績が優秀な女の子たちも、同様な理由で反対されている子たちばかり。

本人たちもそう思っているからか、ミナの目には、彼女たちは勉強に身が入っていないように映りました。

「どんなに勉強したって結局結婚されられるんだわ…」

そんな諦めを友人が呟くと、ミナも悲しい気持ちになります。

今の教育環境では目指す大学への合格は厳しいことに、ミナ自身は気づき始めていました。

村から予備校へ通うことは金銭的にも難しく、学校の先生に質問をしても要領を得ない回答だったり、独学の限界を感じていたのです。

ただ教科書をひたすら読み込む…こんなことだけでは受験には打ち勝てない。

どう勉強したらいいのか、相談のできる相手もおらずミナは孤独な中でもがいていました。

日本から届いた「映像授業」との出会いで二人の運命が動き出す

ある時、それぞれの暮らす村に「映像授業」というものがやってきました。

都市部にある予備校の優秀な講師の授業を撮影・録画・編集したものを「映像授業」として農村部の子どもたちに無償で提供するというものです。

日本の認定NPO法人e-Educationが、途上国の教育格差をなくすため、「どのような場所・環境でも最高の授業を届けたい」と映像授業を開発したのです。

2010年の活動当初はDVDで、村にパソコンを数台設置。今まで予備校の授業を見たことも聞いたこともない子どもたちは、その面白くわかりやすい授業に食い入るように見始めました。

※DVDでPCを使用していた頃の実際の画像(提供:認定NPO法人e-Education)

自分たちとは関係のない遠い世界だと思っていたものが、今目の前にある…

子どもたちは「頑張れば、人生を変えることができるかも」と目の色を変え、勉強に打ち込むようになりました。当然すべてが順風満帆に進んでいったわけではありません。映像授業を受けていても、日常の生活は変わらないため不安な気持ちになったり両親から反対を受けたり…しかしe-Educationのスタッフたちは子どもたちと同じ目線で寄り添い励まし続けました。

すると…活動1年目から生徒の一人がバングラデシュ最高学府であるダッカ大学(日本でいう東京大学)に合格するという快挙を成し遂げました。

それから2024年現在に至るまでに、ダッカ大学は毎年合格者を輩出、それ以外の難関大学の合格者は500名以上にまでなりました。

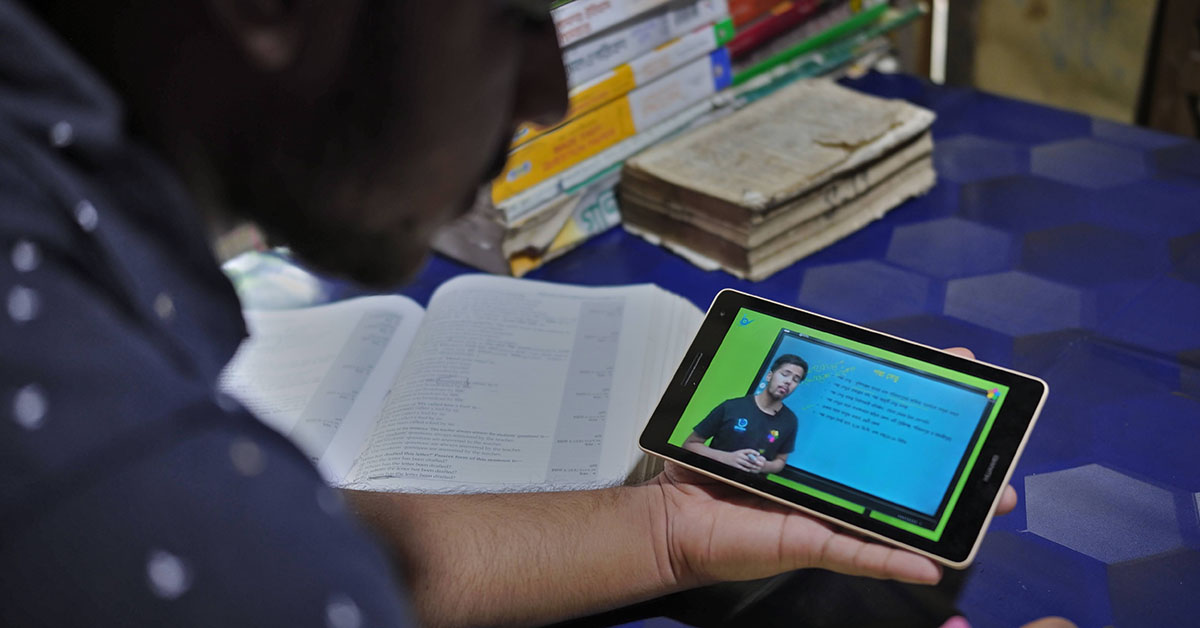

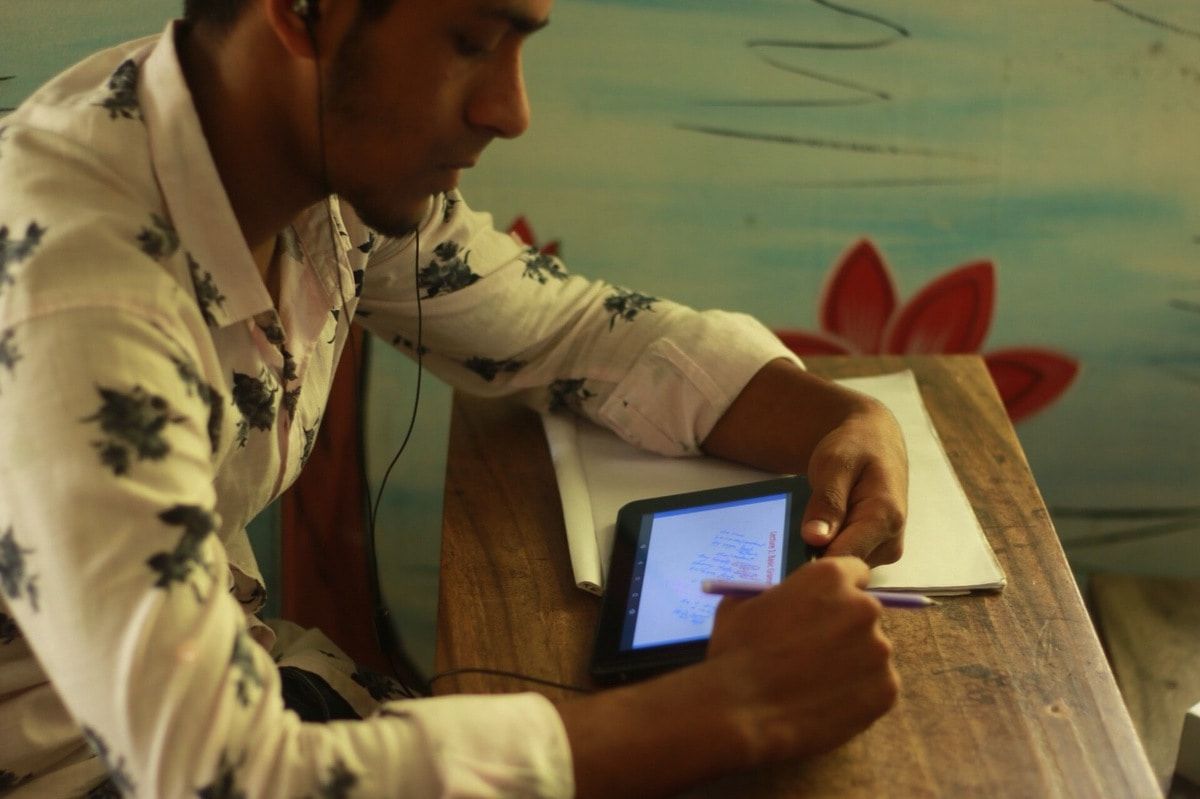

今ではDVDではなく、アプリに進化しスマホやタブレットを無料で貸出しています。

もちろん授業や教材なども常にアップデート。

※実際の映像授業の様子(提供:認定NPO法人e-Education)

これまでe-Educationで学んだ卒業生たちが大学進学後のアルバイトとしてオンライン家庭教師としてさらにe-Educationでがんばる後輩たちの指導をしています。

アビル、そしてミナはこの「映像授業」との出会いによって大きく運命が変わりました。

アビルとミナの未来

※別の生徒の実際の映像授業の様子(提供:認定NPO法人e-Education)

アビルは、映像授業の素晴らしさに感動して、諦めかけていた夢への情熱が再び燃え上がりました。これなら、予備校へ通わなくても今までのように仕事や家事の合間、あと少し寝る時間を削れば合格できるかもしれない。

もう一度お母さんに思いを打ち明けました。

自分の人生をかけて、この受験に挑みたい。大学進学をすれば良い就職ができるから、長い目でみて家族を豊かにできるチャンスなんだ。

お母さんはそんなアビルの熱い思いと、アビルと一緒に観た「映像授業」やe-Educationのスタッフのフォローの様子を見て、応援することにしてくれました。

そうして決意を新たにしたアビルはそのあとも必死に勉強をし、希望の大学に進学することができました。

※別の生徒の実際の映像授業の様子(提供:認定NPO法人e-Education)

ミナも同様に、映像授業と出会い、大学進学への夢が膨らみました。

しかし、両親の説得はなかなかうまくいきません。

そこで、オンライン家庭教師のお姉さんも同行してくれ、なぜ彼女が大学進学を目指すのか、都会ダッカという街について、大学とはどんなところなのか…丁寧にお話をしました。

何度か話しをしていく中で、少しずつスタッフたちへの信頼を寄せてくれるようになったご両親は、少しずつミナの夢を応援してくれるように…。

努力の結果、目指していた大学へ合格することのできたミナ。

「そばで支えてくれたスタッフたちだけでなく、遠い日本から応援してくれた方々に、感謝の気持ちでいっぱいです。将来は先生になって、私のような貧しい人たちを支えられるような人になりたいです。そして、「女の子でも進学できる」ということを伝えられるモデルケースになるために、村に帰ったときには勉強を教えています」

e-Educationのはじまり

※創業当時の三輪開人さん:左(提供:認定NPO法人e-Education)

e-Educationのはじまりは、まさにアビルやミナのような高校生たちとの出会いでした。

創業者であり代表の三輪開人(みわかいと)さんが、偶然訪れたバングラデシュの農村部。

蒸し暑い夜、街灯の下で勉強をする高校生たちが数人いたのです。

思わず声をかけた三輪さん。

「一生懸命勉強しているけど、予備校にも通えない田舎の貧乏な僕らには到底無理なんだろうな」と泣き出してしまった少年。

バングラデシュの教育格差、経済格差を目の当たりにした瞬間でした。

彼らの涙を止めるためには、教育が必要だということは明白です。

とは言え、三輪さん自身がバングラデシュでの何かを教えることはできません。

予備校を農村部にいくつも作るなんて、金銭的にも現実的ではありません。

どうにか優秀な教師を連れてこれても、ほんの一部の生徒たちにしか届けられない。

「教育は一過性ではなく、持続的に届ける必要がある」ことの重要性を感じた三輪さんは、あることをひらめきました。

実は三輪さん自身、日本の地方出身者。

大学受験では、通える範囲に予備校がなく独学での限界を感じていました。

その時に出会った「東進予備校」のDVD授業のおかげで、大学進学をすることができたという経緯がありました。

そこで、このような予備校の塾講師の授業を映像化して農村部の子どもたちに届けるという試みがはじまったのです。

映像授業なら、距離も時間も関係ありません。

アビルのように働きながら学んでいる子どもたちでも、合間で授業を見ることができます。分からなければ繰り返し、何度でも見れます。

そして、特定の村だけでなく、どこの村にでも届けることが可能なのです。

※e-Educationの卒業生たちと三輪さん(提供:認定NPO法人e-Education)

10年以上の時が経ち、多くの卒業生を輩出したe-Education。

卒業したあと、この活動をもっと自分たちの手で広げていきたいと行ってくれる生徒も少なくありません。

いつまでも支援を必要とするのではなく、バングラデシュの現地法人として、「自分たちの力で自分たちの生まれ育ったバングラデシュの子どもたちに教育を届ける」これこそがe-Educationの願う姿です。

そのため現在は、現地法人として独り立ちできるようフォローしながら、さらに子どもたちが学べる環境を整えています。

そして、バングラデシュだけでなく、他の教育が必要な途上国への支援もしています。

その国や地域によって、教育の制度や抱えている課題は異なっています。事情に合わせ柔軟に支援の形を変え「最高の授業を、世界の果てまで」届けるよう奮闘しています。

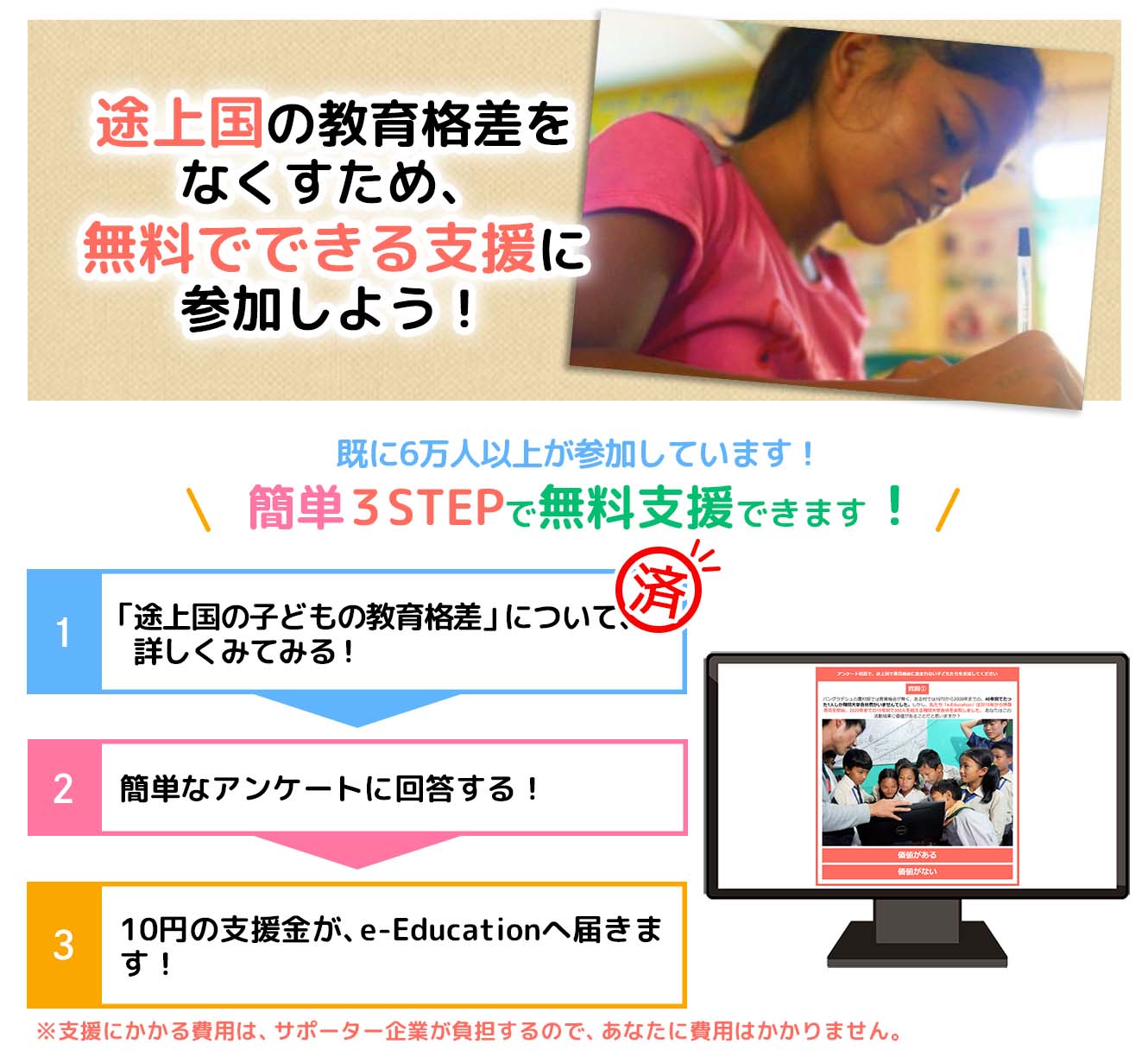

30秒で終わる「e-Education」の活動に関するアンケートに答えて、無料でできる支援に参加しよう!

教育を受ける、それは貧困から脱するための大きな一歩です。

その教育を世界のどこにいても受けられるよう支援をしているのがe-Education。

映像授業のどんな場所でも、教師がいなくても、何度でも繰り返し学べるという特徴を生かし、途上国における教育格差をなくしています。

e-Educationのミッションは「最高の教育を世界の果てまで」です。

そのミッションを一緒に叶えてみませんか?

\かんたん3問!たったの30秒!/

今なら、30秒で終わる3問のアンケートに答えていただくだけで、10円の支援金をe-Educationさんに届けることができます。

支援にかかる費用は、サポーター企業であるgooddo(※)が負担するため、あなたには一切費用はかからず個人情報なども必要ありません!

※gooddo株式会社は、株式会社セプテーニ・ホールディングス(東京証券取引所 スタンダード市場)のグループ会社

2025年4月末時点で、なんと9万人を超える方が無料支援に参加してくださり、90万円以上の支援金をe-Educationさんにお届けできています!

集まった支援金は、映像教育用の教材費用や、運営費用として使用されます。

アンケート内容は、私たち「e-Education」の活動内容に関する簡単なもので、たったの3問で全て2択です。アンケートを通じて、私たちの活動をもっと知ってほしいと思い、回答内容は今後の活動の参考にさせて頂きます。

ぜひアンケートにご協力いただき、無料支援に参加いただけると嬉しいです!

ここまで関心を持って読んでいただき、ありがとうございます。

「途上国でがんばる子どもたちを応援したい!」

「貧困による教育格差をなくしたい!」

もし「e-Education」の活動を応援したい!と思ってくださったら、アンケートに答えて支援に参加してみませんか?

私たちの小さな積み重ねが確かに子どもの笑顔に、子どもたちの未来につながります。

\かんたん3問!たったの30秒!/

支援についてのよくある疑問

支援について寄せられるよくある質問をまとめてみました。Q1:なぜ支援が必要なの?

寄付などの支援は、よりよい社会や困っている人の支援につながります。子どもの貧困や災害、世界の格差など多くの社会問題は、国や行政だけでは解決することは困難です。私たち一人ひとりが、自分事として考え、寄付することによってより良い社会になります。 またこのような社会問題は、明日明後日に解決することはありません。問題解決に取り組む団体は、長期的に事業を作ることが必要になってきます。そのため継続寄付のように、長期的に安定したサポートがあることが解決のために大切です。Q2:支援をする人はなんでするの?

寄付などの支援をする人にはさまざまな理由があります。困っている人を助けたいという人や社会や誰かのためという人、過去に自分も困っていたから恩返ししたいという人もいます。どんなきっかけや理由でも、困っている人の支援になれるのが寄付の魅力です。

\かんたん3問!たったの30秒!/