世界では今この瞬間にも紛争が続いており、傷を負い、家族を失い、住む場所を奪われている人がいます。

昨日も今日も食べるものを手に入れることができず、お腹をすかせたままの人がいます。

学びたくても機会を得られず、幼いうちから働き続けているのに貧困から抜け出せない人がいます。

自然災害によってそれまでの日常が崩れ去ってしまった人がいます。

「世界」と聞くと、あまりに遠く感じるかもしれません。

「何億人もの人が食料難」ならば、もう自分には何もできないと落胆してしまうかもしれません。

支援をするために、だれかひとりが世界中を駆け回り、世界中の困難に立ち向かい手を差し伸べることは不可能です。

誰しもができること、できないことがあります。

「支援」と言っても、その方法は様々です。

食料や衛生用品などの物資を届ける

井戸などを作り、ライフラインを整える

校舎を作ったり、先生への研修を行い、教育を届ける

植林をして、未来に緑を残す

動物を保護し、譲渡をする……

課題や状況などによって、必要な支援の内容も異なります。

そして、いろんな支援のやり方がありアイデアがあります。

「困っている人たち、苦しんでいる人たちのために何かできないのだろうか」

今この記事を読んでくださっているあなたは、こんな風に思っていらっしゃるのではありませんか?

支援団体へ入職して、またはボランティアで現地に行って…なんてことは現実的には難しい方の方が多いでしょう。それでも「何かできること」を探している…。

今回は、たくさんある一人ひとりができることの中から、「伝える」ことを選んだ人たちの想い、目指す未来をお伝えします。

最後までお読みいただくと、ご自身の費用負担ゼロでご参加いただける「無料支援」のご案内もあります。

あなたにできる範囲の、小さく思えるその一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。

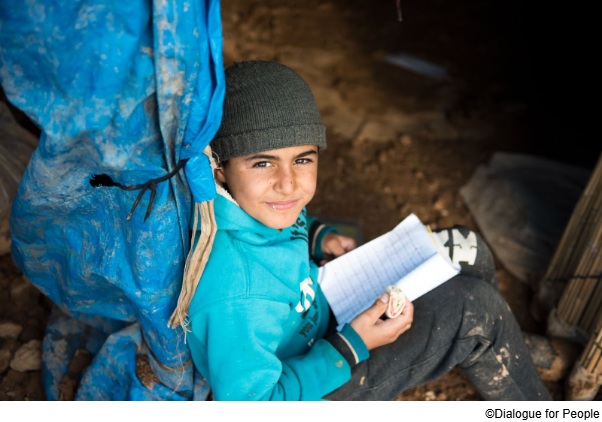

「伝える」ことを選んだその先に

©︎Dialogue for People

テレビやネットを通じて、そこに写された写真や動画を見て

「こんなことが同じ地球上で起きているなんて知らなかった…」

そんなことを思った経験は一度だけではないでしょう。

カメラを抱え、世界各地を駆け巡り、現地で起こっている社会課題を報道するジャーナリスト。

認定NPO法人Dialogue for People(以下D4P)では、所属するジャーナリストたちが、困難や危機に直面する人々、社会課題の渦中にある地域に飛び込み、語り合い、写真や文章、動画、音楽など様々な表現を通じて、ともに同時代を生きる全ての人々に「伝える」活動をしています。

「どこか遠い世界での出来事」ではなく、「これが私自身だったら、私の家族だったら、友達だったら…」そんな風に当事者意識を持つきっかけとなるために。

そしてそんなひとりひとりの思いが積み重なり、より良い社会へ向けた大きな流れとなるように。

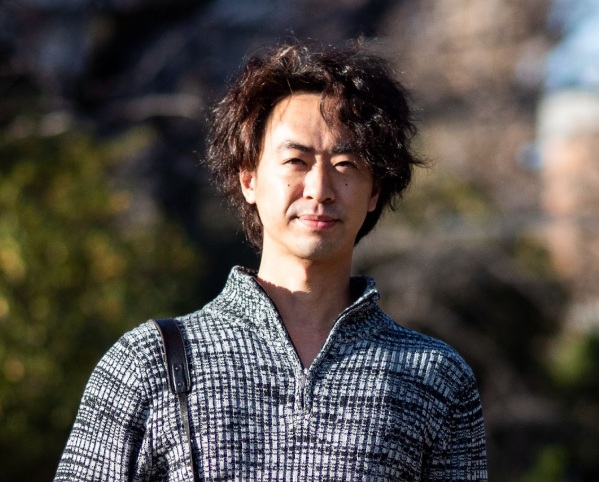

代表理事・フォトジャーナリスト:佐藤 慧さんの場合

©︎Dialogue for People

佐藤さんがこの道を進む、一番初めのきっかけは「アメリカ同時多発テロ」でした。

世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追っています。

自分の見ている世界だけで未来を規定せず、あらゆる人々の経験、学びを尊重することで、まだ見ぬ希望を見つけることができるはずとDialogue for Peopleを立ち上げました。

『僕らがこうした情報を発信していくことで、少しでも”自分の生き方変えてみようかな”とか”消費の仕方を考えてみよう”とか、そんな風に感じてもらえたらうれしいです。

今の報道は、過激なものや多くの人の興味関心が集まりやすいものが取り扱われることが多い。そうではない、たとえば日本とは遠く離れた存在と思われてしまっている国での紛争の取材を持ち帰ってきても、なかなか大手では発表できない。

でもじゃあこの取材って不要なのかと言われたら絶対そうじゃない。

多くの人が関心も持ちにくいことでも、必要と思われることを報道し続けるために、仲間たちとこの団体を立ち上げました。』

副代表・フォトジャーナリスト:安田菜津紀さんの場合

©︎Dialogue for People

安田さんは16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材したことをきっかけに、社会課題を”自分事”として捉えられたと話します。

まだ高校生だった安田さんは、自分にできることは何かと考えた時に、「自分がこの五感で得たものを、少しでも多くの人たちに伝えて、共有していくことならできるかも」とジャーナリストの道を歩み始めました。

現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けています。

『何回もシャッターを切ったとしても、目の前でケガや病気の人の傷を癒すことはできない。写真を何枚残そうが、被災地のがれきをどけることはできないし、避難所の人のお腹を満たすこともできない。

その葛藤は常にあります。

全部の役割をひとりがすべて担うことは難しい。

それならば、ひとりひとりができる役割を、それぞれ持ち寄って支えていく。

その中で「伝える」という役割で、いったいどんなことが可能になっていくのか。それをいつも考えています。

たくさんの人に伝えることで、ひとりでは思いつかなかったようなアイデアがでてくることもあります。だからこそ”伝える”という活動を選びました』

世界の「無関心」を「関心」変えるために

©︎Dialogue for People

D4Pでは、現地取材、執筆・メディア発信で世界で起きているあらゆる課題をみなさんに伝えています。

写真と文字だけでなく、動画やイベントなどの企画を立てたり、様々な手法を用いて「伝える」ことを行っています。

また、自分たちの世代だけではなく、未来を担う世代へのバトンを継承していくための教育プログラムなどの、次世代育成事業も大切にしています。

特定の企業やスポンサーからの収入に依存せず、多くの市民が支える「メディアNPO」です。

D4Pの国内外の取材、記事や動画の配信、自主企画の運営などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

だからこそ、権力や大きな声におもねることなく、国内外の様々な問題や、社会に届きにくい声を伝える活動を継続できています。

報道しなければ、伝えなければ「誰も知らず、何も起こっていない」のと同じになってしまいます。

外側から見た想像や、異なる価値観を押し付けることなく、きちんと当事者の方々の声を聞いた上で、報道をしていく。

その写真や記事が、それを見た誰かにとって何か行動を起こすきっかけとなり、多くの人のアイデアが集まることで、実際に支援や問題解決につながるかもしれないのです。

30秒で終わる「Dialogue for People」の活動に関するアンケートに答えて、無料でできる支援に参加しよう!

©︎Dialogue for People

私たちは気軽に課題の起きている現場に足を運ぶことはできません。

情報も、つながりもなければ「知ること」すら難しいのです。

関心の高い課題は人それぞれに異なりますが、関心を持つきっかけのひとつが報道です。

戦争、難民、マイノリティ、人権など多岐にわたるテーマで、これまでに30以上の国・地域で取材を行い、ウェブ記事や動画、YouTubeでのラジオ配信などで発信を続けているDialogue for People。

今なら、30秒で終わる3問のアンケートに答えていただくだけで、10円の支援金をDialogue for Peopleさんに届けることができます。

支援にかかる費用は、サポーター企業であるgooddo(※)が負担するため、あなたには一切費用はかからず個人情報なども必要ありません!

※gooddo株式会社は、株式会社セプテーニ・ホールディングス(東京証券取引所 スタンダード市場)のグループ会社

ここまで読んで頂きありがとうございました。

「報道する人たちの思いを知り、応援したいと思った」

「何かしたい、できないかとずっと思っていた」

「自分にできることははじめてみたい」

このように思われた方は、ぜひアンケートに回答して頂けないでしょうか?

あなたのご支援が、世界で起きている事実を報道する力となり、そして課題解決のきっかけとなります。

\かんたん3問!たったの30秒!/