北海道礼文島。

日本最北端の離島(※北方領土を除く)で、春から秋にかけて、およそ300種類の花々が咲き乱れ「花の浮島」とも呼ばれています。

本州では約2,000mの山岳地帯でないと見られない希少な高山植物が海抜0mから見ることができ、ここでしか見られない固有種も多数存在します。

また、「利尻昆布」や「ウニ」、「ホッケ」など海の幸豊かな漁業と観光の島です。

そんな礼文島唯一の高校、礼文高校。

2025年度は全校生徒数43名のうち、14名が「県外からの留学生」です。

2022年度に礼文高校を卒業をした留学生の掃部暁里(かもん・あさと)さんは、3年時には生徒会長を務め、島内に流れるアナウンスまで担っていました。

そう聞くと、「どんなに積極的で意欲的な若者だろう」と思われるでしょう。

しかし、暁里さんは中学2年生から不登校でもがき苦しんでいた…という過去を持っていました。

そんな中で出会った「地域みらい留学」というプログラム。

「高校を地域の中からではなく、全国の中から選ぶことができる」ことで子どもたちの未来はどのように変わっていくのでしょうか。

学校、地域、そして家庭という限られた社会で生きる子どもたちに、国内だけでも様々な価値観があることに気づけるきっかけがあったとしたら…。

地獄のような時間が続く中見つけた「地元じゃない選択肢」

※画像はイメージです

千葉県内の公立中学校では陸上部の練習、勉強にも励み、積極的に学校生活を送っていたという暁里さん。

ところが中学2年生になった時、突然学校へ通うことができなくなってしまいました。

「いわゆる不登校なんですけど、でも、これといった理由がなかったんです。ただ身体が動かない。朝が来ても起き上がれない…」

学校へ行って友達と話したり、部活して身体を動かしたり、勉強だってやりたい。

そう思っているのに、どうしても布団から出ることができない。

なんで、どうして。

ご両親もそんな暁里さんに対して、不安を募らせていきます。

本人も家族もとても苦しい日々が続きました。

中学3年生を迎えても、やっぱり学校へ行くことができません。

自宅でも勉強をする気力は湧いてきませんでした。

「このままで俺、高校どうなるんだろう…」

不安を抱えた暁里さんとご家族は中学校の先生にも相談しました。

「市内だと3校がギリギリ…」と先生から教えてもらった学校の案内をもらいましたが、どうしても行きたいとは思えませんでした。

行きたくない高校に行っても自分の可能性をつぶしてしまうんじゃないか…不登校だった自分は勉強についていけるんだろうかという不安が拭えません。

それでも、「このままじゃダメだ」と暁里さんは、今の状況を打破しようと、他にも通えそうな学校をご家族と共に探し始めました。

そうやって模索している中で出会ったのは、「地域みらい留学」という国内進学プログラムだったのです。

”行きたい”と思える高校との出会い

※提供:地域・教育魅力化プラットフォーム(礼文高校の生徒たち)

169校ある日本各地にある魅力的な公立高校の中から、住んでいる都道府県の枠を超えて、自分の興味関心にあった高校を選択し、高校3年間をその地域で過ごす国内進学プログラム。

地域に根差した授業や地域との交流、都会にはない豊かな自然などが特色です。

地元の学校をいくつか回っても、どうしても行きたいと思えない…あきらめにも近い状態でしたが「地域みらい留学」の説明会にも足を運んでみた暁里さん親子。

10校以上ブースを回って、目に留まったのが礼文高校でした。

まだ礼文高校は留学生一期の募集だったので、ブースには校長先生がひとりきり。

周りの高校は、コスプレをしたり法被を着たり、賑やかな様子の中、「地味だった」と感じたと言います。

でも、不思議と礼文高校だけが、心に残っていました。

家に帰った暁里くんの口から出た言葉は、「お母さん、俺礼文高校に行くよ」でした。

※画像はイメージです(北海道礼文島)

その2週間後には、礼文高校へ両親と共に見学。

暁里さんが一番驚いたのは、すれ違う島の中学生が「こんにちは!」と見知らぬ自分に挨拶をしてくれたことです。

「ここなら、自分を受け入れてくれるのかも。ここなら、自分はがんばれるかも」

礼文高校の生徒や先生、そして島民の人々の優しさ、おおらかさに触れ暁里さんの心はどんどん前向きになっていきました。

ところが…3年生の12月に推薦が通らない可能性が浮上してきました。

出席日数が足りないことが理由でした。

それでもどうしても礼文高校へ行きたいと思った暁里さんは、校長先生に直談判。

礼文高校へ足を運び、校長先生と面談の時間を作ってもらいました。

暁里さんの熱意を受け「私は君を応援したいと思います」と言ってもらい、無事に合格することができたのです。

「僕は人に恵まれています。親や周りの人のおかげで今がある…本当に感謝しています。」

少人数だからこそ”みんなが主役”になれる場所での成長とは

礼文高校でのはじめの1,2カ月は緊張の連続。

都心部では歩いてすぐそばにコンビニがある生活が当たり前でしたが、礼文島にあるコンビニはたったひとつ。しかも往復1時間もかかります。

事実を知っていることと、実際に体験することとでは異なります。

クラスでも「どうやってみんなに慣れよう。どうやって合わせよう」とばかり考えていたそうです。

しかし、そんな暁里さんに対し、島で生まれ育ったクラスメイトたちは「どこから来たの?」「今まで何していたの?」と積極的に話しかけてくれます。

その様子に暁里さんは「今までは周りに合わせなきゃと思っていたけど、自分自身をただ出していけばいいのかも」と思い、少しずつ自分を出せるようになっていくとどんどん高校生活が楽しくなっていきました。

※提供:地域・教育魅力化プラットフォーム(礼文高校の様子)

1クラスは20名以下。

生徒数が少ないからこそ、高校の中で誰しもが「主体」となって活動しなければ成り立ちません。どんな小さなことでも、生徒ひとりひとりにスポットライトが当たります。

これまでいた中学は1,000人規模の学校。

誰かがやってくれる、ひとりふたりやらなくても…そんな環境とは正反対の礼文高校での生活。

誰かがやらなければ回らない。

ひとりあたりの負担が大きい。

一見するとネガティブにも聞こえますが、その分ひとりひとりが輝ける場面も多いのです。

そこが一番の魅力だったと話す暁里さん。

実際に「自分がやらなければ」「自分もやってみたい」と思う場面が数多くありました。

その中のひとつが高校2年生の時に立候補した生徒会長。

「学校でも目立つタイプではなかったし、人前に出て話すなんてありえませんでした。そんな自分が”やってみたい”と思えたことが、大きな成長のひとつだったと思います」

部活はバスケットボール部と放送部を兼任。

バスケットボール部は暁里さん含めてたった3名。

町内の大きな体育館で島民の大人たちに混ぜてもらってバスケをすることも多く、仲良くなった人からは「今度うちでBBQをするから遊びにおいで」と誘われることも。

放送部のつながりで、町内放送を暁里さんが任されたこともありました。

大きな都市では考えられませんが、礼文ならではの柔軟な対応です。

病院に行けば看護師さんに「放送よかったよ」と褒められたり、

すれ違った人に「あのセリフはこういうともっとお年寄りが聞きやすいかも」とアドバイスをもらったり。

大人も子どもも関係なくつながり合える関係がそこにはありました。

町全体が近いと感じる距離感が、暁里さんにとってはとても心地よいものだったのです。

人数が少ないからこそ、できないことをどうしようと考える機会がある。

人から与えられることを待っていては何も動かない。

自分たちで動かないといけない。

「ただ礼文高校に行きたい!という気持ちだけで行きましたが、今思えば違う文化に触れたり、いろんな価値観を知ったり、自分の視野を広げられる機会だったと思います」

暁里さんは現在「声を使った仕事に就きたい」という将来の夢に向かい、日本大学芸術学部演劇学科で学んでいます。

「地元にいたままだったら経験できなかったことばかりでした。礼文は本当に寒くて、想像以上の吹雪で泣いたくらい寒さはつらかったです(笑)。でも、それでも一度も”帰りたい”とは思いませんでした。」

子どもたちは「今いる場所がすべて」だと思いこんでしまいます。

実際に、大人と比べて選択肢は多くありません。

特に高校進学では選択肢はかなり限られていると言えるでしょう。

閉ざされた環境で、決められた選択肢の中で挑戦することができないなど、苦しい思いをしている子もいます。

※令和5年度の文部科学省調査によると、全国の小中学校における不登校児童生徒数は34万6,482人となり、過去最多となりました。これは前年度比で約4万7,000人増、11年連続の増加です。

今いる場所がすべてではない。

この言葉は大人にとっても、そして子どもにとっても大切な声掛けのひとつと言えるでしょう。

どのような状況にある子どもたちにも、”自分が輝ける場所”を見つけるためのきっかけが「地域みらい留学」の魅力です。

地域みらい留学の広がりと課題

※提供:地域・教育魅力化プラットフォーム(礼文高校の生徒たち)

地域みらい留学は、2018年にその取組みをスタートさせました。

偏差値に捉われず、”やりたいこと”や”自分らしさ”を見つけるため、地方への公立高校進学という選択肢のひとつです。

34校でスタートしましたが、2025年現在は169校まで増え、ますます子どもたちの選択肢は広がっています。

子どもたちはこれまで違った環境の中で、また親元を離れた生活の中で、3年間多くの経験を積んでいきます。

大自然に囲まれ、地域の住民たちとの密接な関係、少人数制でのきめ細やかな教育、新たな友人との出会いなど、地域みらい留学には魅力が多く詰まっています。

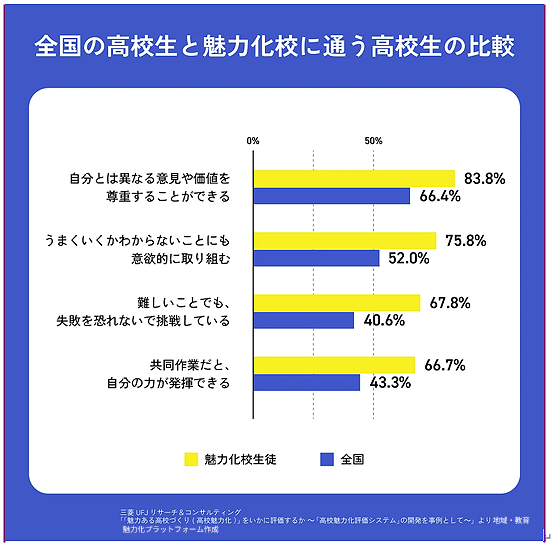

実際に、子どもたちにどのような変化をもたらしているのか、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが実施した魅力化校*生徒向けの調査では、全国の高校生と比較して”異なる価値観を持つ他者と協働して物事に取り組む”傾向が高いことがわかりました。

*魅力化校:学校・家庭・行政・地域が相互に協働し、地域内資源を利活用して活性化することを目指して、教育改革事業を実施する高校のこと

「自分が中学生で、こんなプログラムがあったとしたら利用してみたかった」と思う方も少なくないのではないでしょうか。

もしくは「自分の子どもにも、こんな選択肢があることを伝えたい」と思う方もいるでしょう。

しかし、このように魅力あふれた「地域みらい留学」には、ひとつの課題があります。

当然このプログラムは、すべての子どもたちに開かれたものですが、「経済的な事情を理由に断念している」子どもがいるのです。

公立高校なので、高等学校等就学支援金制度により授業料が実質無償になる場合がありますが、寮費、食費等は自己負担となります。進学先によってその費用は異なりますが、月に2万円~6万円ほどがかかります。

経済的に厳しい家庭であれば、どれだけ希望していたとしても選択肢に入れることは難しいでしょう。

実際にこれまでに「費用が厳しくて諦めました」という声が届いていました。

※画像はイメージです

そこで「地域みらい留学」では、新しい学びを選択しようという子どもたちが経済的理由での挑戦を諦めさせないため、給付型奨学金を設けることにしました。

給付額は3年間で100万円となり、2026年度に入学する生徒が対象です。。

「地域みらい留学」は、公立高校への進学ということで、学費の負担はほぼありませんが、生活費として3年間で200万程度の費用が必要です。海外留学や一部の私立高校と比べ、コストは抑えられるとはいえ、平均的な世帯年収では送り出すことが厳しい場合が多いことも事実です。

生まれてくる場所を選ぶことはできません。

けれど、子どもが自分の意志で「この高校へ通ってみたい」と選べることができたら。

子どもにとっての3年間は、大人にとっての3年間とは異なります。

「家族を支えたい」と思う子どもに、自分のことに集中する時間、学びの時間、挑戦する時間を届けることは、何にも代えがたいものかもしれません。

30秒で終わる「地域みらい留学」に関するアンケートに答えて、無料でできる支援に参加しよう!

※提供:地域・教育魅力化プラットフォーム(礼文高校の生徒たち)

高校受験には、塾へ通うのが必須であるといった風潮が少なからずある現在の日本。

そのような時に、経済的に厳しい家庭とは、ますます教育の格差が広がるばかりです。

裕福な家庭では国内外への旅行など、様々な点において経験の機会が多くあります。

また、核家族化が進み、地域でのつながりが薄まっている都心部において「地域で子どもたちを見守る」ということも少なくなっています。

そんな子どもたちに、貧富の差なく学びの機会、体験の機会を届け、さらには地域の活性化も目指せる「地域みらい留学」。

今なら、30秒で終わる3問のアンケートに答えるだけで、10円の支援金を「地域みらい留学」を運営する”地域・教育魅力化プラットフォーム”に届けることができます。

支援にかかる費用は、サポーター企業であるgooddo(※)が負担するため、あなたには一切費用はかからず個人情報なども必要ありません!

※gooddo株式会社は、株式会社セプテーニ・ホールディングス(東京証券取引所 スタンダード市場)のグループ会社

変化の激しい時代を生きるこどもたちにとって、高齢化や過疎化、財政難など多くの課題を抱える地域は、新しい時代を切り拓いていくために必要な資質・能力を育むのに絶好のフィールド。人は生まれる場所を選べないが、学ぶ場所は誰もが自由に選べる社会にしたい。「越境の自由」をすべての高校生に―それが私たちの理念です。

アンケートは「地域みらい留学」に関する簡単なものです。

ぜひ、挑戦したい!と思っている子どもを私たちと一緒に支えてくださいませんか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

「日本国内で地域を越えて留学するなんておもしろそう!」

「どんな家庭環境でも、子どもたちにチャンスを届けたい!」

もしあなたがそう思ったのなら、ぜひ3問のアンケートに回答して【無料支援】に参加していただけると嬉しいです。

あなたの30秒が、子どもたちの挑戦を応援し、未来を切り開く力となります。

\かんたん3問!たったの30秒!/

※すべての画像はイメージで本人とは一切関係ありません