政権批判を理由に、母国で命を狙われるように… 教師だったウィリアムさんを待っていた悲劇。

ウィリアム(仮名)さんは、母国では教師として働いていました。

しかし、言論の自由がない母国において、公の場で政権を批判する発言をしたことで、ある日突然身柄を拘束され、拷問を受けました。

ウィリアムさんは教師という職業に誇りをもっており、その後も仕事を続けていましたが、再度拘禁され命の危険を感じ、母国を出ることを決意しました。

こうしてウィリアムさんが知人の助けにより、何とか取得できたのは「日本の観光ビザ」でした。

ウィリアムさんは日本のことはまったく知らず、当然ながら日本に知り合いはひとりもいなければ、日本語も話すことも出来ません。

それでも身を守るため、ウィリアムさんに選択肢はありませんでした。

命の危険から逃れるため、やってきた日本での生活とは・・・?

日本に入国し、空港からとりあえず向かった場所は、東京都内。

安宿を探しましたが、ウィリアムさんの母国とは物価が全く違いました。

持ってきたお金は、はじめの3日で底をつき、その後公園で夜を明かすようになったそう。

タイミングが悪いことに、ウィリアムさんが来日したのは初冬。

年間を通じて温暖な地域に暮らしていたウィリアムさんにとって、初めて経験する東京の冬はとても厳しいものでした。

寒空の下、気丈に耐え続けましたが、道行く人に助けを求め、教えてもらった支援先が、「認定NPO法人 難民支援協会」でした。

ウィリアムさんが、たどり着いた「難民支援協会」

日本社会の、厳しい現実とは?

千代田区西神田にある、難民支援協会のオフィスにやってきたウィリアムさん。

泊まるところがなく、助けを求めてやってきましたが、残念ながらそのとき難民支援協会が提供できる一時宿泊施設のシェルターは、すべて満室でした。

やむを得ず、緊急支援金と、寝袋を難民支援協会でもらい、ウィリアムさんはシェルターに空きがでるまで待つことになりました。

難民支援協会にたどり着いた、ウィリアムさんのような方々への支援にあたっているスタッフの新島彩子さん。

直接難民の方からの相談に応じ、カウンセリングを行う支援現場で働いています。

彼女が働き始めたきっかけは、「日本に難民がいる」という事実に衝撃を受けたことでした。

難民の方々は迫害などから逃れてきた先の日本でも、まだ安心できず、大変な生活を強いられ困難を抱えている。

そんな彼らを私たちは見過ごしていいのか? その思いが、彼女の中にずっとあったそうです。

「自分たちがあきらめたら、彼らは一体どうなるのか」と自らを奮い立たせ、支援者の方からの励ましに支えられながら、支援の最前線に立っています。

「難民の方にとって最初の関門が、公的支援につながるまでのおよそ40日間。その間は自力で生き抜く必要があります。働くことも認められません」

最悪のケースはそもそも、空港にたどり着いた後に外に出ることができず、母国へ強制送還されることもあるのです。

新島さんは、日々こんな想像をしています。

「もし私自身が、帰る家はなく、頼る人もおらず、言葉の通じない国に一人で放り出されたら?」

今当たり前の生活が、すべて崩れてしまう。 考えるだけでゾッとする経験をしている難民の方と、新島さんは日々接しているのです。

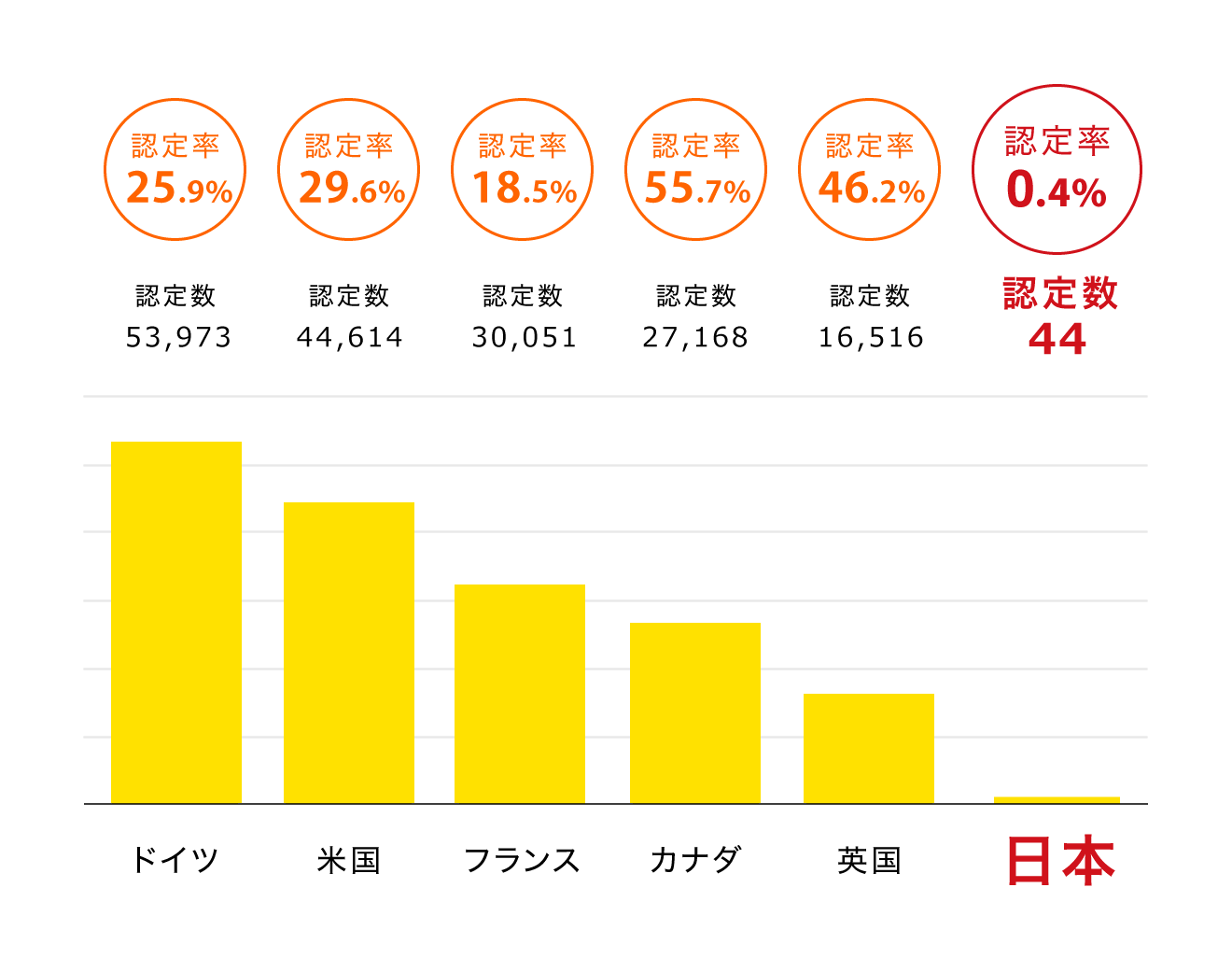

日本での難民認定のハードルの高さ…認定を受けたのはたったの44人

世界では、7,950万人(※)が母国を追われています。

紛争や人権侵害など、命の危険を感じて母国から逃げなくてはならない難民たちが、日本の人口の半数以上もいるのです。

※出典:UNHCR Global Trends 2019

そのような中、日本では2019年は10,375人が難民申請を行い、認定されたのは…たったの44人でした。世界で比較すると、難民認定の厳しさは一目瞭然です。

難民認定の基準や、手続きの難しさ、受け入れ体制などが不十分であるがため、日本では難民認定のハードルが高くなってしまっています。

さらに、日本社会として難民およびその状況に対する正しい知識の周知が、充分になされていないことも理由のひとつと言えます。

難民に対する誤解や偏見などを払拭し、多様性のある社会を築いていく必要があるのではないでしょうか。

命からがら、必死の思いで助けを求めやってきた日本。

「安全で平和な国」であるはずの日本で、厳しい暮らしを余儀なくされている方がまだまだ大勢いるのです。

難民になって、多くのものをなくしたけれど・・・。

母国では、教師として働いていたウィリアムさん。

日本にきて「難民」になるまでは、私たちと同じように仕事をし、家族と暮らす「生活」がありました。

日本にきて、ようやく危険から逃れることはできても、ホームレスになってしまうことを想定していた難民の方が、はたして何人いるのでしょうか?

逃れてきた先でも、生活は続いていきます。

今までは当たり前だった、「人としての当たり前の生活」それを取り戻すことからスタートし、新しい環境で新しい人生を切り開いていかなくてはなりません。

その後ウィリアムさんは、無事シェルターに入ることができました。

そして、新島さんを始めとした難民支援協会の協力のもと、難民申請を提出することもできました。

しかし、申請の結果が出るまでかかる期間は、平均3年(※)・・・。

その間も、ウィリアムさんは日本で生活していかなくてはなりません。

難民申請の結果が出るまでの期間、就労が許可されたので『難民支援協会』が提供する「就労準備日本語プログラム」を受け、就職に必要な日本語やマナーなどを必死に学びました。

その勤勉さを評価され、ある町の部品製造向上で働き始めることができました。

日本語が流暢ではないウィリアムさんは、仕事でもそれ以外でも困難を感じることは日常的にあると言いますが、職場の仲間の温かいサポートで一つ一つ仕事を覚え、時には生活上の悩みも相談し、助けてもらってきました。

「日本に新しい家族ができたようだ」そう嬉しそうに話すウィリアムさん。

やっと日本での新しい生活が始まり希望の光が見え始めた、その矢先…

難民の方への新型コロナウイルス感染拡大の影響とは

新型コロナウイルスにより、多くの企業において休業や自宅待機などの状況が続いています。このような状況は難民の方の生活にも深刻な影響を与えています。

厳しい状況を何とか乗り越え、就労許可を得てようやくアルバイトで生活できるようになっていた方は勤務時間を減らされてしまったり、就職活動中の方は採用募集の話がなくなったりしています。

さらには今日明日の食べ物も尽きてしまい困っているという方も…。

ウィリアムさんも、働いていた会社の経営が悪化し、自宅待機の日々が続いています。来日直後のホームレス状態に戻ってしまうのでは…という不安を抱え、久しぶりに『難民支援協会』へ相談に訪れました。

社会の中で特に弱い立場にある難民の方々が深刻な状況に追いやられ、「難民支援協会」を頼って相談に訪れています。

「どんな状況であっても、日本に逃れた難民の方の拠り所となっている『難民支援協会』の活動を止めることがあってはならない。」

日本で頼るあてのない難民の方々をウイルス感染のリスクから守りながら、活動を続けるために『難民支援協会』はできる限りの努力を続けており、今だからこそ多くの方からの支援を必要としているのです。

30秒で終わる「難民支援協会」の活動に関するアンケートに答えて、無料でできる支援に参加しよう!

紹介したウィリアムさんのように、命の危険を感じ日本へ逃れてきたものの、難民と認定されず、苦しい生活を強いられている、そんな現実が私たちが暮らす日本にもあります。

日本で命の危険を感じることなく生まれ育った私たちには、「自分が日本にいられなくなる」そんな状況を想像することは難しいことです。

しかし、生まれた国が違えば、自分が生まれ育った国を追われ、言葉も通じず知り合いが誰もいない国で暮らすことを、余儀なくされる人生もある…

そして、そのような状況の中でも何とか自分自身に出来ることを模索し、勉強したり働いたり、必死に生きている方々がいるのです。

そのような困難な状況を抱えながら日本で暮らしている難民を、年間約700人支援しているのが、認定NPO法人 難民支援協会さんです。

今なら、そんな難民支援協会さんを無料で支援することができます。

今なら、30秒で終わる3問のアンケートに答えていただくだけで、10円の支援金を難民支援協会さんに届けることができます。

支援にかかる費用は、サポーター企業であるgooddo(※)が負担するため、あなたには一切費用はかからず個人情報なども必要ありません!

※gooddo株式会社は、株式会社セプテーニ・ホールディングス(東京証券取引所 スタンダード市場)のグループ会社

2025年4月末時点で、なんと8万人を超える方が無料支援に参加してくださり、80万円以上の支援金を難民支援協会さんにお届けできています!

難民たちを支援する!

アンケートの内容は、日本に逃れてきた難民を支える、私たち「難民支援協会」の活動に関する簡単なもので、たったの3問ですべて2択です。アンケートを通じて、私たちの活動をもっと知っていただければ幸いです。

また回答内容は、今後の活動の参考にさせていただきます。

ぜひアンケートにご協力いただき、無料支援に参加いただけると嬉しいです!

ここまで関心を持って読んでいただき、ありがとうございます。

「日本に逃れてきた難民を支えたい!」

もしあなたがそうお思いなら、以下のアンケートに答えて支援に参加してみませんか?

難民支援協会の活動に関するアンケートにご協力ください!

※すべての画像はイメージであり、本文エピソードとは関係ございません。

情報提供:認定NPO法人 難民支援協会