記事提供:

認定NPO法人カタリバ

現在、年間5万人以上が高校中退しているということを知っていますか?

義務教育ではないため辞めることができますが、中退してしまうと「高卒以上」という就労条件に満たないため就職にも高い壁ができてしまう現状があります。

長年、高校でのキャリア教育を展開しているNPO法人カタリバさんは、この春から新たにこの「中退予防」の取り組みを始めたそうです。その取り組みとは・・・?

認定NPO法人カタリバとは?

認定NPO法人カタリバは、2001年の設立以来、子ども・若者への教育活動を行ってきました。高校生へのキャリア学習プログラム「カタリ場」と、被災地の放課後学校「コラボ・スクール」の主に2つの活動を行っています。これまで全国約18万人の生徒にカタリ場を届け、コラボ・スクールでは300人の被災地の子どもたちの日常の学びをサポートしています。

認定NPO法人カタリバは、2001年の設立以来、子ども・若者への教育活動を行ってきました。高校生へのキャリア学習プログラム「カタリ場」と、被災地の放課後学校「コラボ・スクール」の主に2つの活動を行っています。これまで全国約18万人の生徒にカタリ場を届け、コラボ・スクールでは300人の被災地の子どもたちの日常の学びをサポートしています。

近年増えている高校中退率

提供:

認定NPO法人カタリバ

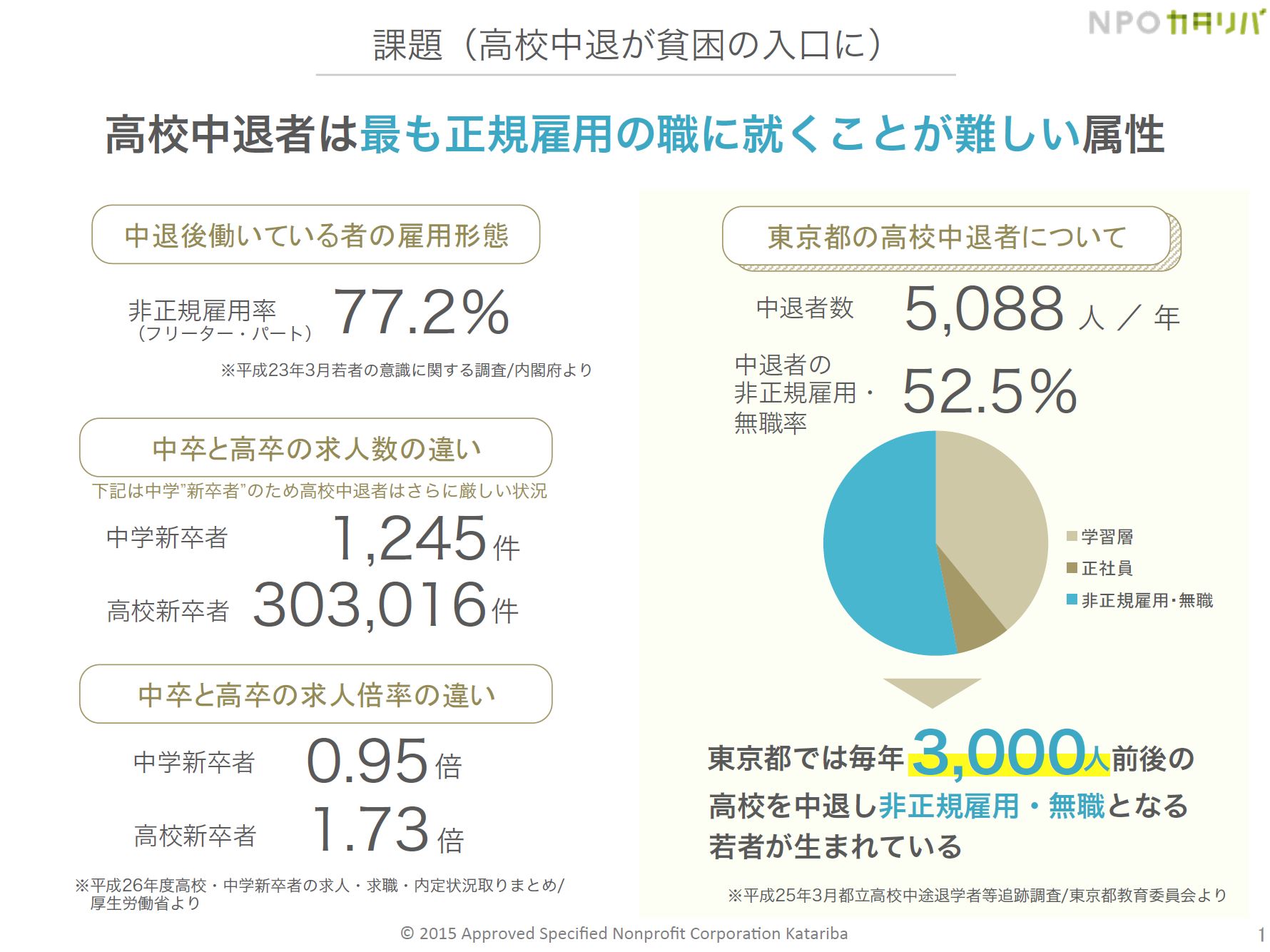

全日制の高校において1年時の中退率が2.7%、2年時が1.3%、3年時が0.4%という結果が出ています。

(文部科学省「平成22年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果より)

中学校からガラッと環境が変わる高校1年生の時期の中退率は他学年と比べてとても高く、中退を防ぐ上でとても重要な時期。しかしこの時期学校としては学習面だけのサポートでなく学校を一つの「居場所」として感じてもらえることが大切になります。

一年生の時に信頼関係を作り上げることで、2〜3年生での中退数は更に低くなります。

中退をすると高校中退者は最も正規雇用の職に就くことが難しい状況です。

私たちカタリバは、これまで10年以上にわたり高校生と対話をすることでこのような状況にいる子どもたちと向き合う活動をしてきましたが、この春から、この中退の問題にも向き合い始めました。

様々な課題を抱える生徒がいる高校

提供:

認定NPO法人カタリバ

カタリバが最初に取り組ませていただいているのは、神奈川県立田奈高等学校。この田奈高校は、入学選抜において学力検査を行わない高校(クリエイティブスクール)です。

必然的に学習面などに課題を抱えた生徒が多く在籍し、その背景には厳しい経済状況や不安定な家庭環境がある場合も少なくありません。

他の高校と同様に、中退率に問題を抱えていた田奈高校では中退を防ぐために、外部と様々な連携をとっています。

その取り組みの一つとして、カタリバと一緒に取り組んでいるのが、1年生に対して行う学習支援、通称「田奈ゼミ」。

この田奈ゼミでは、カタリバに登録している大学生のボランティアスタッフが定期的に通い学習支援を行っています。

教室には数人のボランティアがいて、成績が伸び悩んでいる子の補習をしています。

しかし、高校が求めているのは成績を上げることだけではなく、学校を居場所と思ってくれるような、生徒との信頼関係を作ること。

本来であれば補習は先生が行うので、指導される人とする関係性ですが、この取り組みでは、高校生と年齢の近い大学生などがボランティアに行って学習支援の合間に世間話をする中で、生徒が抱えている問題・直面している問題などを引き出すことが可能になるでしょう。

このように活動について担当の金澤先生はこのようにおっしゃっています。

金澤先生:

「田奈高校の課題は、卒業と同時に生徒は自立しなければならないことです。貧困、家庭の機能不全、親の疾病が背景にある生徒が多い中、円滑に社会的自立を遂げられるようにサポートしていかなければなりません。

1人親世帯は3人に1人という学年もありました。

「子どもの貧困対策に関する大綱(2015年8月閣議決定)」によれば、1人親家庭の貧困率は54.6%と報告されています。また、施設からきている生徒もいます。

福祉事務所、病院、児童相談所など様々な外部機関と協力しながら生徒の課題解決に取り組んでいます。

3学年を通してキャリア教育は実施していますが、就労支援や就労のためのアセスメントは3年生にのみ実施しています。

中学校のいろんな規律から解放されて羽を伸ばしているため、1年生は最も問題が噴出しやすい時期です。

疎外感を持った瞬間に中退につながる、見放されたような気分にならないのが大切なのです。」

「田奈高校の課題は、卒業と同時に生徒は自立しなければならないことです。貧困、家庭の機能不全、親の疾病が背景にある生徒が多い中、円滑に社会的自立を遂げられるようにサポートしていかなければなりません。

1人親世帯は3人に1人という学年もありました。

「子どもの貧困対策に関する大綱(2015年8月閣議決定)」によれば、1人親家庭の貧困率は54.6%と報告されています。また、施設からきている生徒もいます。

福祉事務所、病院、児童相談所など様々な外部機関と協力しながら生徒の課題解決に取り組んでいます。

3学年を通してキャリア教育は実施していますが、就労支援や就労のためのアセスメントは3年生にのみ実施しています。

中学校のいろんな規律から解放されて羽を伸ばしているため、1年生は最も問題が噴出しやすい時期です。

疎外感を持った瞬間に中退につながる、見放されたような気分にならないのが大切なのです。」

大切なのは、「学校内に『居場所』を作る」こと

貧困家庭などは、保護者の方も含めて苦しい状況にあることもあり、多くの方がイメージする「家庭・家族」像とは違う場合が多くあります。

例えば、家にも学校にも「居場所」がない子が多くいます。

家でも学校でも居場所がない、その中で中退をしてしまったら、いったい彼らはどこに居場所を求めていくのでしょうか。

大切なのは、まずは学校の中に「居場所」を作り、疎外感を持たせないことが、中退予防の1つの答えになると私たちは考えています。

カタリバが支援の現場に入り始めて数か月、現場では徐々に変化が起こってきました。

また、話の中で困難な芽(虐待されている、実は家出をしている)などを見つけ、学校の先生やソーシャルワーカーなどと連携して芽を摘み取っていくことを目指しています。

本来学校には外部関係者が立ち入ることはあまりないため、困惑していた生徒もいましたが、最近では時間になる前からボランティアの控え室である応接室に、生徒がボランティアを迎えに来ることなどが増えてきました。

それだけ高校生との心の距離が近づき、彼らが楽しみに待っているという現れだと感じています。

また、実際に高校生たちの身の周りで起きている大きな問題を発見することも多くあります。

金澤先生:

「カタリバのボランティアスタッフは生徒とのコミュニケーションが上手です。田奈ゼミの前に、応接室に生徒が迎えに来るのを見てびっくりしました。学習支援なのに楽しみに待っている。こんなことは今までありませんでした。

評価者じゃない人が来て、憧れができて話しかけてくれる、今年は田奈ゼミが違う活力があって活性化しています。

田奈ゼミは学力だけじゃない、お兄さんやお姉さんが話を聞いてくれる、放課後の居場所なのです。

田奈高校としては、来年もカタリバが田奈ゼミに関わり続けてもらえるように、地域の人から支援してもらえるような仕組みを共に考えていけたらと思っています。」

「カタリバのボランティアスタッフは生徒とのコミュニケーションが上手です。田奈ゼミの前に、応接室に生徒が迎えに来るのを見てびっくりしました。学習支援なのに楽しみに待っている。こんなことは今までありませんでした。

評価者じゃない人が来て、憧れができて話しかけてくれる、今年は田奈ゼミが違う活力があって活性化しています。

田奈ゼミは学力だけじゃない、お兄さんやお姉さんが話を聞いてくれる、放課後の居場所なのです。

田奈高校としては、来年もカタリバが田奈ゼミに関わり続けてもらえるように、地域の人から支援してもらえるような仕組みを共に考えていけたらと思っています。」

子どもでも大人でもない。一番揺れ動く「今」を生きている中高生たちにカタリ場を届けることが、「人生を主体的に歩むきっかけになる」と私たちは信じています。

愚直に目の前の生徒に向き合い、一人ひとりの高校生に良い風が吹くことをここから願いつつ、これからも活動を続けていきたいと考えています。

こうした活動をカタリバが続けていくために、一人でも多くの方に知っていただきご支援をしていただければと思います。今回の新たな一歩を資金でサポートしていただける方を募集しています。

詳しく見る