記事提供:Conobie(コノビー)

子どもはとにかく熱をよく出すもの。でも、働いてるママにとっては、子どもの熱っていうのは本当に一大事なんですよね。

そんな病気の子どもを預かる病児保育をテーマにしたマンガ「37.5℃の涙」を読んで感じたことを書きました。

友達のお母さんに勧められて手に取った、マンガ「37.5℃の涙」。37.5℃とは、子どもが保育園に行けるか行けないかの体温のボーダーラインです。

そんな37.5℃を超え、保育園に行けない子どもたちを預かる「病児保育」について書かれたこのマンガ。1話読むごとに共働きで働く自分自身の経験や、同じような状況にある友人たちが話していたことが思い返されました。

熱をだしたわが子を見て、「ちょっとやだ…熱があるの?」と思ってしまった…小さくてもそうした親の気持ちを敏感に感じとっているわが子への罪悪感を感じてしまう…

そんな葛藤を抱える方にぜひ読んでもらいたい1冊です。また、このマンガを通じて、子どもを育てる社会の一員であるすべての大人に、現在の子育てを取り巻く環境を知ってもらえたらと思いました。

この「37.5℃の涙」に描かれているのは、子どもの熱とそれを預かる病児保育の話。でもそこには、社会に存在する様々な問題が見え隠れしています。

まず、家族の問題。

「子どもが熱を出した。迎えに行くのはなんで私ばっかりなの?」

「子どもの面倒を見ていたら寝不足。家事の少しでも手伝ってくれればいいのに…」

そんな風に、いつもはぎりぎりのバランスのなかで回っていた育児・家事分担の危うさが見えるのも、子どもが熱を出した時です。

また、シングルで働くお父さん、お母さんにとっては、子どもが熱を出すというのは本当に一大事。働かなくてはこの子を養えない。そう思いながらも、

「熱を出した子どもを置いて、仕事に行くなんて」

「きっと子どもは寂しい思いをしているのに」

そんな心ない言葉に傷つくことも。そして、そもそも預け先が見つからない、預けるだけのお金がない、そんな状況にあるお父さんやお母さんもいるのだと思います。

また、仕事場との問題。

職場の人たちの理解のなさから、

「すみません、お休みいただけますか」と言い出せなかったり、「子どもってそんなに風邪ひくもんなんですかね」という冷たい言葉を投げかけられたり…

ストーリーの中で描かれるさまざまな家庭から、社会に存在する多くの問題を実感させられます。

パッと見ただけで、子どもの熱・病気を通してさまざまな問題が浮かび上がってくるのが分かると思います。

まず、言いたいのは「子どもは熱を出すものだ」「それによっていつもの生活リズムは大きく変わってしまうのだ」ということをみんなにわかってほしいということ。これって、夫にも仕事場にも、あまり理解してもらえないんですよね。

「子どもの熱のたびに有給を使っていたら、あっというまになくなった」という話はよく友人のお母さんたちからも聞きます。

子どもが熱をだしたときは、お母さんだってパニックになることも。そんなときに周囲の人に「大丈夫だよ」と声をかけてもらえるだけで、「理解してもらえている」と感じて楽になるものなんです。

このマンガで一番の肝は、主人公である病児保育のスタッフが、子どもの熱を通して様々な家族と関わり、自分自身も成長していく、というところだと思います。子どもの熱を通して、社会全体も成長していかなくてはいけない、そういうメッセージなのかな、と私は思っています。

本来ならば、子育ては社会全体を通してやっていかなくてはいけないこと。

「熱をだした子どもがわるい」「ちゃんと見れない親がわるい」

ではなく、病児保育の仕組みのように、「子どもの熱を子どもや親のせいにする社会を変えなくてはいけない」んですよね。

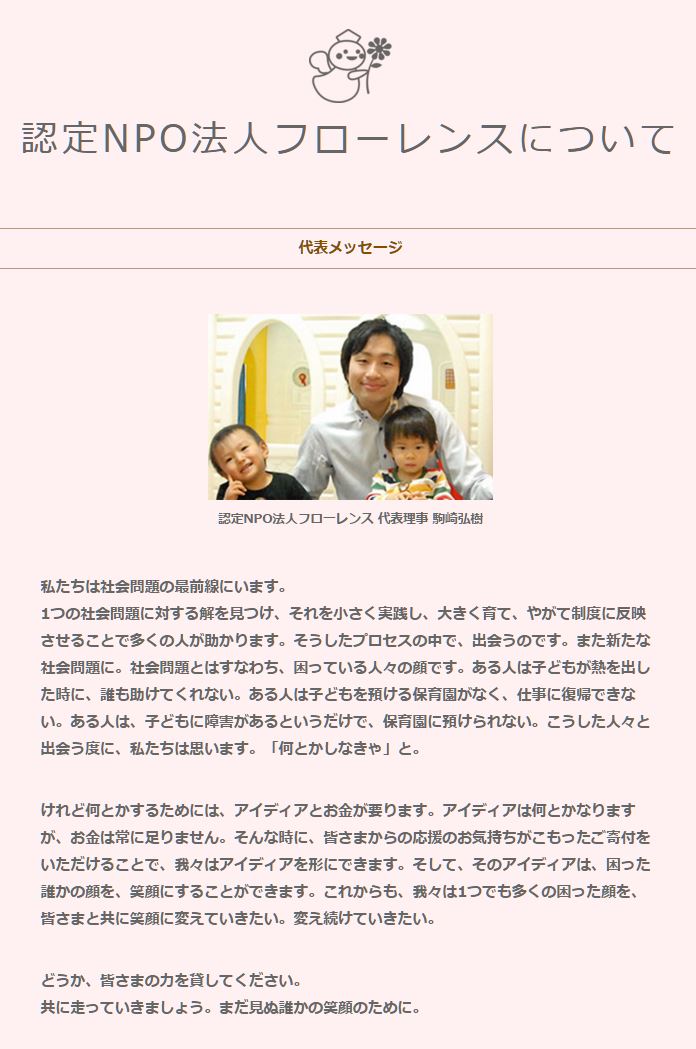

このマンガのモデルともなったNPO法人フローレンスさんの病児保育のように、さまざまな仕組みが社会に広がっていってくれれば嬉しいです。

( 転載元のサイトをみる )

( 転載元のサイトをみる )

子どもはとにかく熱をよく出すもの。でも、働いてるママにとっては、子どもの熱っていうのは本当に一大事なんですよね。

そんな病気の子どもを預かる病児保育をテーマにしたマンガ「37.5℃の涙」を読んで感じたことを書きました。

■病児保育をテーマにしたマンガ「37.5℃の涙」を読んで

友達のお母さんに勧められて手に取った、マンガ「37.5℃の涙」。37.5℃とは、子どもが保育園に行けるか行けないかの体温のボーダーラインです。

そんな37.5℃を超え、保育園に行けない子どもたちを預かる「病児保育」について書かれたこのマンガ。1話読むごとに共働きで働く自分自身の経験や、同じような状況にある友人たちが話していたことが思い返されました。

熱をだしたわが子を見て、「ちょっとやだ…熱があるの?」と思ってしまった…小さくてもそうした親の気持ちを敏感に感じとっているわが子への罪悪感を感じてしまう…

そんな葛藤を抱える方にぜひ読んでもらいたい1冊です。また、このマンガを通じて、子どもを育てる社会の一員であるすべての大人に、現在の子育てを取り巻く環境を知ってもらえたらと思いました。

■子どもの熱を通して見えるさまざまな「問題」

出典 : Upload By ともかママ

この「37.5℃の涙」に描かれているのは、子どもの熱とそれを預かる病児保育の話。でもそこには、社会に存在する様々な問題が見え隠れしています。

まず、家族の問題。

「子どもが熱を出した。迎えに行くのはなんで私ばっかりなの?」

「子どもの面倒を見ていたら寝不足。家事の少しでも手伝ってくれればいいのに…」

そんな風に、いつもはぎりぎりのバランスのなかで回っていた育児・家事分担の危うさが見えるのも、子どもが熱を出した時です。

また、シングルで働くお父さん、お母さんにとっては、子どもが熱を出すというのは本当に一大事。働かなくてはこの子を養えない。そう思いながらも、

「熱を出した子どもを置いて、仕事に行くなんて」

「きっと子どもは寂しい思いをしているのに」

そんな心ない言葉に傷つくことも。そして、そもそも預け先が見つからない、預けるだけのお金がない、そんな状況にあるお父さんやお母さんもいるのだと思います。

また、仕事場との問題。

職場の人たちの理解のなさから、

「すみません、お休みいただけますか」と言い出せなかったり、「子どもってそんなに風邪ひくもんなんですかね」という冷たい言葉を投げかけられたり…

ストーリーの中で描かれるさまざまな家庭から、社会に存在する多くの問題を実感させられます。

■「子どもの熱」を通して成長する社会

出典 : Upload By ともかママ

パッと見ただけで、子どもの熱・病気を通してさまざまな問題が浮かび上がってくるのが分かると思います。

まず、言いたいのは「子どもは熱を出すものだ」「それによっていつもの生活リズムは大きく変わってしまうのだ」ということをみんなにわかってほしいということ。これって、夫にも仕事場にも、あまり理解してもらえないんですよね。

「子どもの熱のたびに有給を使っていたら、あっというまになくなった」という話はよく友人のお母さんたちからも聞きます。

子どもが熱をだしたときは、お母さんだってパニックになることも。そんなときに周囲の人に「大丈夫だよ」と声をかけてもらえるだけで、「理解してもらえている」と感じて楽になるものなんです。

このマンガで一番の肝は、主人公である病児保育のスタッフが、子どもの熱を通して様々な家族と関わり、自分自身も成長していく、というところだと思います。子どもの熱を通して、社会全体も成長していかなくてはいけない、そういうメッセージなのかな、と私は思っています。

本来ならば、子育ては社会全体を通してやっていかなくてはいけないこと。

「熱をだした子どもがわるい」「ちゃんと見れない親がわるい」

ではなく、病児保育の仕組みのように、「子どもの熱を子どもや親のせいにする社会を変えなくてはいけない」んですよね。

このマンガのモデルともなったNPO法人フローレンスさんの病児保育のように、さまざまな仕組みが社会に広がっていってくれれば嬉しいです。

( 転載元のサイトをみる )

( 転載元のサイトをみる )

育児で問題を抱える人たちを支えるためにも無料で今すぐ支援してください!