7人に1人の子どもが貧困に苦しむ国、日本…。

健太くんを取り巻く環境とは?

<PR>

「夕飯は毎日1人でコンビニ弁当かスーパーのお惣菜」

母親と暮らす、健太くん15歳の生活とは?

3人きょうだいの末っ子に生まれた健太くん(仮名)は、現在高校1年生です。

健太くんが物心ついた頃には、家に父親の存在はありませんでした。

年の離れた2人のお姉さんは、既に家を出ているため、中学生のころからお母さんと2人で暮らしています。

健太くんのお母さんは、介護施設で働いています。

離婚後、介護の仕事をしながら、3人の子どもを育ててきました。

2日に1度は夜勤があり、夜勤のあとも少しだけ仮眠をとったあと、昼のシフトに入る毎日…。

それでも、厳しい家計を支えていくために、シフトを減らすことはできません。

それどころか、十分な収入とはいえず、健太くんは自治体の手当を受けて何とか学校に通えている状況です。

夜勤がない日も、残業がとにかく多く、夜、家にいられることがほとんどないそうです。

小さい頃から、そんな風に頑張って働く母親の背中を見て育った健太くん。

夕飯用にと渡されたお金で、毎日コンビニのお弁当かスーパーのお惣菜を買います。

学校から帰る自宅に灯りはなく、1人で鍵を開けます。

電気代節約のためコンビニで温めてもらうお弁当は、冬場は家に着く頃には冷たくなっていることも。

夕食の相棒は、薄暗い部屋で見るテレビだけです。

洗濯物や荷物が散らかる4畳の部屋で、黙々とお弁当を平らげます。

「お母さんは頑張ってる。自分は我慢しなければならないんだ。」

そういう気持ちで、小さい頃から文句ひとつ言わず、お母さんを仕事に送り出していました。

しかし、中学生になると、どうしても周りと自分の状況を比較し、 「どうして自分だけ、こんなに大変で寂しい思いをしなければならないんだ」という思いが、どんどんと強くなっていきました。

「もう、どうでもいい・・・」次第に朝起きられず、中学校での遅刻や欠席も増えていきました。

夜勤明けで、朝もお母さんがいないことが多く、健太くんを起こしてくれる人もいません。

お母さんも、子どものためにと精一杯働いています。

しかし皮肉なことに健太くんは、夜も1人、ご飯も1人、朝起きても1人。

本来まだまだ大人の支えが必要な10代の健太くんは、誰にも見守ってもらえずに、孤独や閉塞感と戦っていました。

健太くんは、学校の勉強にもどんどんついていけなくなってしまいました。

テストの成績も内心点も、学年で最低レベル。

先生から「この学力では全日制も定時制高校も含めて、公立高校に合格するのは難しい」と言われてしまいます。

「学費の高い私立高校に通うなんて無理だ。でも、どうしたらいいか分からない・・」

健太くんは途方にくれました。

健太くんが出会った放課後学校

そこでみつけた、将来の夢とは?

そんな中、健太くんが中学3年生のころ、ある案内を見つけました。

それはNPO法人が運営する、無料で通える『放課後学校』の案内でした。

そこでは、夕食が無料で食べられるということに加え、それぞれに合わせたレベルで勉強を教えてくれるという場所でした。

「コンビニ弁当以外のご飯が食べられる」ということもありましたが、勉強や将来の面でも現状を抜け出せるきっかけがあるのではと思い、行ってみようと思ったそうです。

放課後学校に行ってみると、みんなでテーブルを囲んで出来立ての温かい夕食を食べていました。

親身になって話を聞いてくれる、NPOスタッフやボランティアのお兄さん、お姉さんや、自分と似た環境で育ち、同じような悩みを持つ中学生もいました。

健太くんが大好きなアニメを好きなスタッフがいて、夕飯を作りながら意気投合したこともあり、健太くんは放課後学校へ熱心に通うようになりました。

肝心の勉強の方も、放課後学校に通い始めてから、健太くんは元々少し得意だった国語を中心に頑張り、なんと定時制の公立高校に合格。

「公立は絶望的」と言われた頃のことを考えると、信じられないことでした。

少しでも家計を助けるためにと、高校に合格したことが分かると、健太くんはすぐにアルバイトを探し始めました。

そして、面接で苦戦しながらも、自宅近くのコンビニでのアルバイトに就くことができました。

今では、学校とアルバイトを両立しながら、頑張っているそう。

目標としていた公立高校の受験にも成功し、アルバイトにもチャレンジできた健太くんは、少しずつ自分の未来にも希望を持てるようになりました。

今は、将来電気関係の仕事に就いて、これまで頑張ってくれたお母さんを少しでも楽にさせたい、と考えています。

安らぎと明日への力を得る『第3の場所』

健太くんが通っている、放課後学校。

週6日、平日の夕方と、休日の日中の時間帯に子どもたちを迎えています。

運営しているのは、認定NPO法人カタリバというNPO団体です。

この放課後学校の1つで施設長を務めているのが、カタリバ職員の高橋陽介さん。(仮名)

この放課後学校の1つで施設長を務めているのが、カタリバ職員の高橋陽介さん。(仮名)実は高橋さん自身も、母子家庭で育ったそうです。

だからこそ放課後学校へやってくる生徒たちが抱えている状況や悩みを、 自分のことのように理解することができる、と高橋さんは語ります。

そんな高橋さんの経歴ですが、飲食業界を経て、デザイン、インテリア関連のクリエイティブ業界など異色業種から 2009年にNPOカタリバへ転職されています。

様々なことを意欲的に学び、自らスキルを身に付け、今の仕事に至りました。

「自分が今、どうして充実した生活を送れているのか。」

それは、お母様の賢明な支えによるところはもちろんのこと、親戚、近所の人など"様々な生き方をする大人との関わり"があり、 そこから得たものがとても多かったからだそうです。

ただ、それらは自分で意識的に求めていったものではなく、幸運なことに「そこにあった」環境でした。 「自分は本当にラッキーだった」高橋さんは、そう思っています。

子どもたちの中には、家庭内の信頼関係さえ危うい子もいます。

「鍋って本当にみんなで食べるものなんだ。ドラマとかで見たことあるけど」

放課後学校の夕飯で、鍋を食べたときに、そんな呟きを高橋さんは耳にしたそうです。

だからこそ家庭以外の周囲が目を配り、子どもたちをみんなでサポートしていくことが大切だと、 高橋さんは確信して日々活動を続けているのです。

日本でも7人に1人の子どもたちが、

貧困により勉強する機会を奪われている可能性があります。

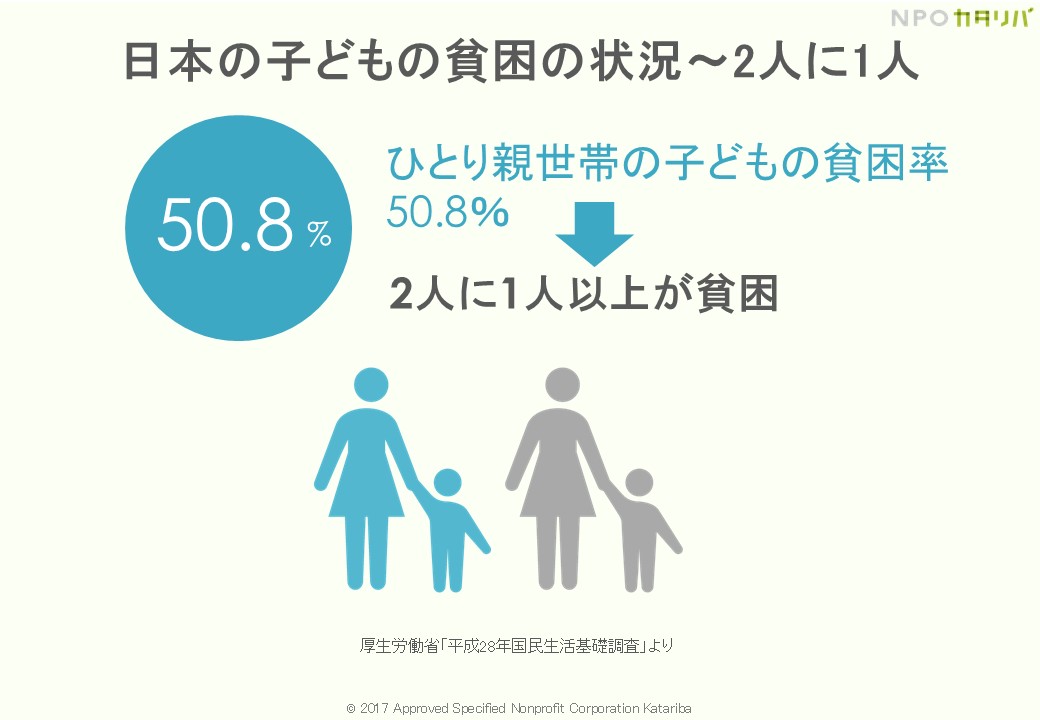

日本でも7人に1人、子どもが相対的貧困家庭で育っていると言われています。

衣食住などの悩み以外にも、希望の学校や大学に進学できない、学びたいことを学ぶことができないなど、切実な問題を抱えた家庭が日本にも多く存在しているということです。

2014年のデータでは日本の相対的貧困率は、OECD加盟国34か国の中で、9番目の高さにあります。

ひとり親家庭の子どもに限ると、2人に1人は貧困にあたり、ひとり親家庭の相対的貧困率は、OECD加盟国中、日本は1番高い状況です。

放課後学校を運営している「カタリバ」とは?

認定NPO法人カタリバは、「生き抜く力を、子ども・若者へ」を理念に活動している教育NPOです。

これまでに全国約22万人の生徒に様々なプログラムを届けています。

カタリバが目指していることは、子どもたち個人の主体性を引き出し、可能性を伸ばしていくこと。

生まれ育った環境、現在の環境などに関わらず、子どもたちが今後の社会で生き抜く力を身に付けてほしいと願っています。

貧困のせいで、夢を諦めてほしくない、学びたいと思っている子どもには思いっきり勉強してほしい。

それはどの子どもにも、無限の可能性があると信じているからです。

逆境に苦しむ子どもたちのための「新しい居場所」

子どもたち自身では、どうすることもできない家庭環境。

意欲はあっても経済的に進学できない、就職につながるような資格勉強ができないなどの理由から、貧困の連鎖が起きやすい状況もあります。

貧困の連鎖を断ち切るべく、カタリバは困難な状況の子ども達のために「新しい居場所」の提供を始めました。

それが、健太くんも通っている、無料の放課後教室です。

スタッフとの対話を通した関わりを通じて、心の基盤となる居場所を提供し、 子どもたちの状況に応じて段階的な支援を行います。

放課後に本を読んだり、自習をするなど安心して過ごせる場所であり、また、食事の提供も行っています。

「子どもたちの未来のために!」

1日30円からできる、カタリバのサポーターとは?

カタリバは、支援してくださる多くのサポーターの人々の力で成り立っている団体です。

カタリバを利用している子ども達は、困難な状況でも夢を諦めずに進むことを選んでいます。

そんな子どもたちに、私たちにもできることがあります。

カタリバでは、被災や貧困によって将来を諦めている、勉強の機会を逃している子どもたちへの支援を募集しています。

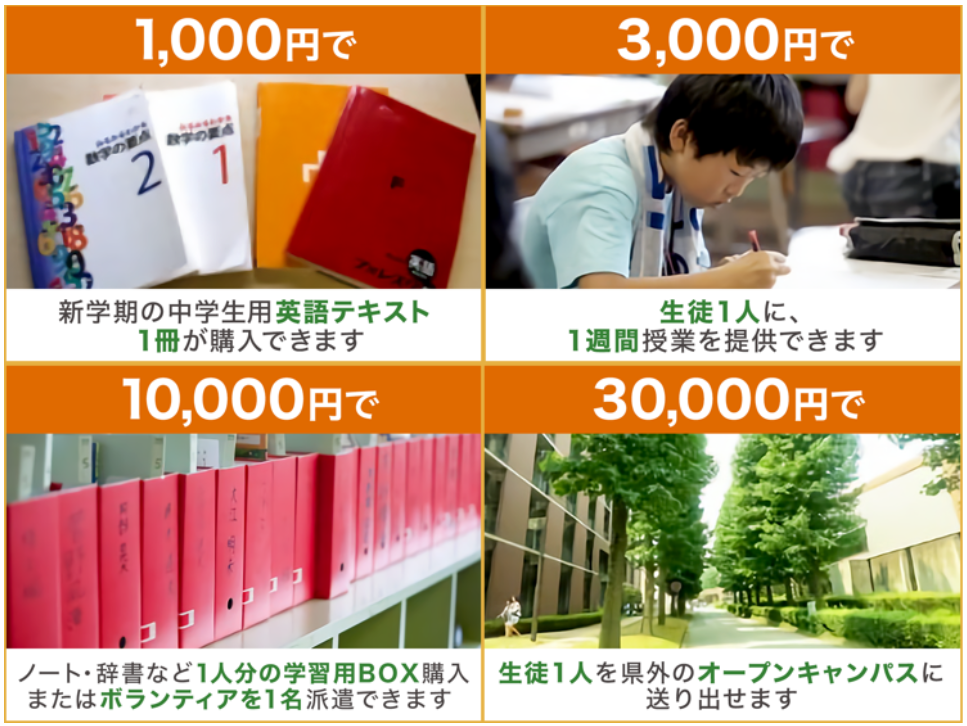

少しの力がたくさん集まれば、子どもたちが授業を受けられたり、勉強に必要な辞書や教科書などを購入することができるのです。

金額は毎月1,000円から。1日に換算すると、その金額は約30円。

私たちの小さな心遣いで、子どもたちに勉強の場を提供することができます。

具体的には、このような形で子どもたちへの支援に変わります。

私たちが継続的に支援をしていくことで、子どもたちが安心して勉強でき、自分の希望の進路、職業に就く社会を作っていけるのです。

私たちが継続的に支援をしていくことで、子どもたちが安心して勉強でき、自分の希望の進路、職業に就く社会を作っていけるのです。とはいえ正直、「寄付しても、何に使われているかの実感が持てない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「サポーター会員」になると、まず、「子ども達の作文」や、活動の詳細・寄付がどのように使われているのかが記載された年次報告書等の入会キットが、 さらに、定期的に、現地の人々やプロジェクトの様子がわかる情報が送られてきます。

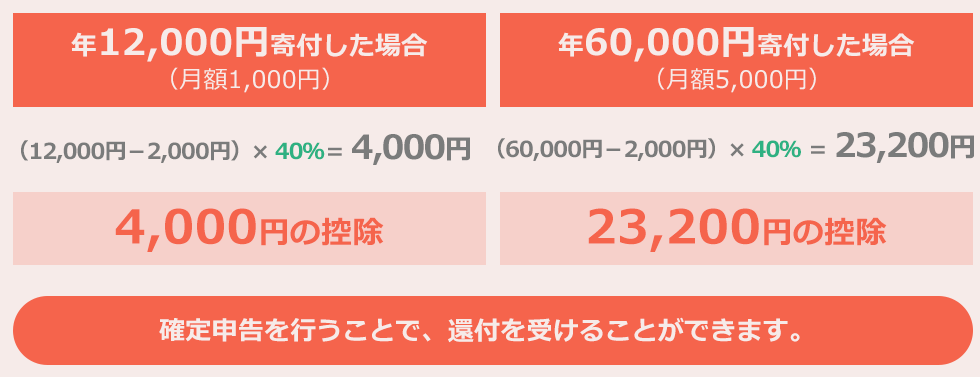

また、カタリバは東京都から認定された「認定NPO法人」です。 「認定NPO法人」への寄付は、税額控除の対象となり、約40%が所得税額より控除されます。

※またお住まいの地域によっては、さらに住民税に対する控除対象となる場合もあります。

今では、約10,000人のご支援者の方々が、参加しています。参加者の声をご紹介

カタリバには、これまでも多くの方々からのご支援が集まっています。

皆さんの温かい心遣いによって、健太くん以外にも夢への一歩を踏み出した子どもたちがたくさんいます。

教育は、日本の将来を作る基礎になります。子ども達がきちんと教育を受けられるようにするのが、我々年配者の責任だと思っています。

私自身には子どもがおりませんが、少しでも日本の将来を支えてくれる子ども達の力になれたらと思っています。

教育は、日本の将来を作る基礎になります。子ども達がきちんと教育を受けられるようにするのが、我々年配者の責任だと思っています。

私自身には子どもがおりませんが、少しでも日本の将来を支えてくれる子ども達の力になれたらと思っています。都度振り込むのは忙しくて難しいけれど、毎月カードで引き落としてもらえる手軽さも支援の決め手になりました。

メールマガジン等で頻繁に活動の様子をお知らせいただいているので、日本の子供たちに、わずかながらでも力になれているのかなということが、実感できています。

萩原 みゆき 様(40代・女性)

友人の紹介でカタリバを知りました。理念に共感しながらも、ボランティアとして現場に行くことはなかなかできないので、「寄付」という形で携わっています。

友人の紹介でカタリバを知りました。理念に共感しながらも、ボランティアとして現場に行くことはなかなかできないので、「寄付」という形で携わっています。カタリバの活動がきっかけとなって、成長できたり、キャリアを見つめなおせた、そう言った子供達が増えればと思っています。

昨今、社会課題が多様化してきていますが、カタリバの様々なアプローチがその解決に繋がるのではないかと期待しています。

西村 真一 様(30代・男性)

子どもたちが明るい未来の目指せるために、

私たちにできることとは?

普段の生活の中に、「貧困」という言葉そのものが身近に感じられない人は多いと思います。

普段の生活の中に、「貧困」という言葉そのものが身近に感じられない人は多いと思います。しかし日本でも、7人に1人の子どもが相対的貧困家庭で育っています。

そして、日々の生活に精いっぱいで、興味があることやなりたい職業があっても、諦めなければいけない状況に置かれています。

同じ日本で生活しているにもかかわらず、想像もできない現実が、私たちの身近にあるのです。

生まれた環境によって、負の連鎖に巻き込まれてしまう…。

こんな悲しい現実から子ども達を救いたい、そんな思いで 私は定期的な支援をすることに決めました。

1日30円の寄付で、子ども達の人生が大きく変わっていきます!

未来を支える大きな可能性と夢を秘めた子ども達のサポートを、あなたも始めてみませんか?

情報提供:認定NPO法人カタリバ

※子どもたちのプライバシーを守るため、実際にカタリバが接している子どもたちの事例から、一部内容を変えて掲載しています。

服や食べるものは多少の差があったとしても、同じ教育機会が与えられないということだけは、あってはならないと思っています。 支援者向け活動報告会も来るたびに趣向が違い、同じことが二回とないのが印象的です。